|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экономика будущего. Есть ли у России шанс? | Автор книги - Сергей Глазьев

Cтраница 24

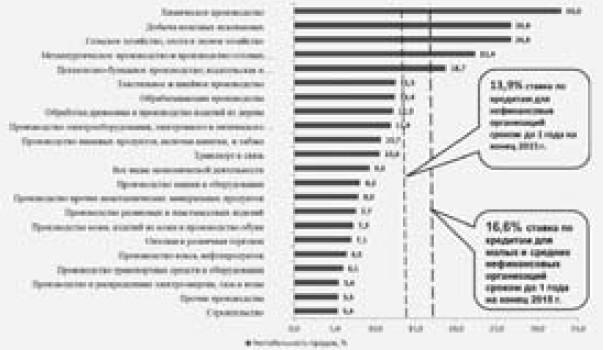

Таким образом, в отличие от межвоенного периода, для современного рынка капитала характерна закономерность его нарастающего инфлирования (вздутия) за счет необеспеченной эмиссии мировых резервных валют. Поэтому страны, которые держат рынок капитала открытым, неизбежно подвергаются давлению безграничной и нарастающей эмиссии указанных валют в форме потоков спекулятивного капитала. Это означает появление на мировом финансовом рынке монополии, обладающей огромными возможностями манипулирования им, в том числе путем установления контроля над открытыми для свободного движения капитала национальными сегментами мировой финансовой системы. В отличие от мирового рынка товаров, подчиняющегося законам конкуренции и регулируемого нормами ВТО, мировой финансовый рынок всерьез не регулируется, а нормы МВФ это дерегулирование защищают в интересах международных сетей финансовых спекулянтов, пользующихся неограниченным доступом к эмитентам мировых валют. Из сказанного выше следует квадрилемма: если ЦБ не имеет возможности эмитировать мировую резервную валюту, не использует ограничений на трансграничное движение капитала, а его национальная валюта не обеспечена золотовалютными резервами, то он не может контролировать в своей стране ни курс, ни процентные ставки. Счастливые обладатели доступа к эмиссии мировых валют в подходящий момент могут провести спекулятивную атаку любой мощности, опрокинув курс, а также предоставить национальным заемщикам любой объем кредита по приемлемой для них ставке процента. По отношению к России они это демонстрировали многократно. Следует отметить, что обеспеченность рубля золотовалютными резервами практически 100-процентная, что теоретически позволяет Банку России удерживать курс рубля на любом разумном (соответствующем фундаментальным условиям формирования спроса и предложения на валютном рынке) уровне. По-видимому, чтобы лишить себя этого преимущества, Банк России самоустранился от валютного рынка, предоставив спекулянтам возможность манипулировать им. Учитывая доминирующую роль нерезидентов, на долю которых приходится ¾ операций на Московской бирже, перевод Банком России рубля в свободное плавание и его уход с рынка означает передачу контроля над российским финансовым рынком международной сети глобальных финансовых спекулянтов. Таким образом, чтобы управлять национальной валютно-денежной системой, необходимо контролировать трансграничное движение денег по капитальным операциям. Иначе определять развитие нашей экономики будут из-за рубежа, причем это будет не управление в смысле снижения энтропии объекта управления, а наоборот, усиления хаотичности. При этом нельзя говорить и о некоем едином субъекте управления, так как кроме ТНК и иностранных банков манипулировать российским финансовым рынком будут и «свои» олигархические офшоризированные бизнес-группы. Собственно, в этом заключаются политические последствия перехода к политике таргетирования инфляции. Если политически так называемое таргетирование инфляции означает не что иное, как передачу контроля над национальной валютно-финансовой системой внешним силам (прежде всего – ФРС США, и вместе с ней Банку Англии, ЕЦБ и Банку Японии), то экономически это делается в интересах финансовых спекулянтов (олигархических офшоризированных бизнес-групп, чьи бенефициары давно стали международными инвесторами и «гражданами мира»). Если государство теряет контроль над курсом своей валюты, то оно отдает манипулирование им валютным спекулянтам. А если ЦБ при этом их еще кредитует, а финансовый регулятор передает им в управление валютную биржу, то возникают «валютные качели», валютно-финансовый рынок входит в состояние турбулентности, происходит дезорганизация всей внешнеэкономической деятельности и расстройство воспроизводства зависимых от нее предприятий. Именно это и произошло в российской экономике вследствие политики «таргетирования» инфляции. Реальные последствия «таргетирования» инфляции Кроме провала достижения поставленных целей по инфляции, политика ее таргетирования имела крайне негативные последствия для воспроизводства экономики в целом. Особенно тяжелые и долгосрочные последствия этой политики связаны с подрывом устойчивости курса рубля и перетоком денег из реального сектора экономки в спекулятивный. Еще три года назад автор этих строк в своем «Особом мнении» о проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2013–2015 гг.» в отношении планировавшегося перехода к свободному плаванию курса рубля писал: «Таргетирование инфляции, заявляемое Банком России в качестве главной цели денежно-кредитной политики, не может быть обеспечено без контроля за трансграничным движением капитала, амплитуда колебаний которого может в нынешних условиях достигать величин, сопоставимых с объемом валютных резервов. Под влиянием этих колебаний изменения обменного курса рубля, который отпущен ЦБ в «свободное плавание», могут оказаться достаточно значительными для подрыва макроэкономической стабильности. Аналогичным образом дестабилизирующий эффект может иметь и заявляемый Банком России переход к плавающей ставке рефинансирования». И год назад, в своем «Особом мнении» по нынешней редакции ДКП, когда уже западными странами вводились антироссийские санкции и становились очевидными риски обрушения курса рубля под воздействием усиления оттока капитала, автор вновь предупреждал: «В прямое нарушение конституционной цели деятельности ЦБ в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики декларируется отказ от регулирования курса рубля, который будет складываться на основе стихийного соотношения спроса и предложения на валютном рынке. Дерегулирование последнего и отказ от контроля за трансграничным движением капитала в условиях высокой долларизации сбережений, офшоризации экономики и зависимости платёжного баланса от экспорта минерального сырья, влечет хаотизацию валютного рынка, переток капитала из реального сектора в спекулятивные сферы финансового рынка и делает в принципе невозможным обеспечение устойчивости рубля». О верности этих предостережений наглядно свидетельствуют практические последствия заявленной в ДКП валютно-денежной политики. Объявив об отказе от таргетирования обменного курса и проведя скачкообразный рост процентных ставок, Банк России усилил дефицит денег и сделал самым привлекательным на финансовом рынке видом деятельности валютные спекуляции. По итогам 2014 года лидером в извлечении прибыли стали валютные спекулянты, нажившиеся на девальвации рубля, а теперь продолжающие наживаться на его ревальвации. В течение 2014 года прибыльность валютных спекуляций против рубля составляла десятки процентов годовых, а после опускания курса рубля в свободное плавание – зашкаливала в иные дни за сотню. При этом рентабельность обрабатывающей промышленности опустилась до 5–7 %, существенно снизилась платежеспособность предприятий реального сектора (Рис. 9).

Рис. 9. Рентабельность продаж и ставки по кредитам нефинансовым организациям (2015 г.) (Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН)

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно