|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Великие умы России. Том 3. Сергей Прокудин-Горский | Автор книги - Людмила Семова

Cтраница 14

В 1908 г. на страницах журнала будет нередко появляться слово «автохром» с комментариями и дополнениями практиков к процессу братьев Люмьер. Метод «автохрома» применяли российские фотографы: профессор Николай Евграфович Ермилов (1858–1935), Яков Владимирович Штейнберг (1880–1942), Анатолий Иванович Трапани (1881– конец 1920-х), Н. А. Петров. Однако метод себя не оправдал: огромная часть фотолюбителей даже и не пыталась его испытать. Дороговизна пластин, длительные выдержки, сложность процесса, несовершенство передачи цветов охладили вспыхнувший было интерес. Массового распространения пластины «автохром» иметь не будут. Другие ученые продолжат работы по созданию пластин для цветных диапозитивов. Появятся пластинки фирмы Югла «Омниколор», пластины Уорнер-Паури. Их несомненным достоинством станет отсутствие угольных частиц, ослабляющих свет, яркость и прозрачность картинки, но на потребительский рынок они не выйдут. Нетрудно заметить, что, подробно рассматривая современные ему техники цветной фотографии, автор нигде не делает акцента на собственных открытиях, иногда лишь – на данных личного опыта. Приводит рецепты окрашивания цветофильтров доктора Кенига, а не свои, хотя очевидно, что он экспериментировал и в этом непростом деле; не останавливается на авторских рецептах сенсибилизации пластин и их проявления и т. д. Отдадим должное сдержанности Прокудина-Горского от саморекламы. В журнале «Фотограф-Любитель» вышло несколько статей автора П. Шафранова из г. Тамбова: «Перспектива в фотографии» (1907, № 1), «О передаче движения фотографией» (1907, № 9), «Фотографирование силуэтов» (1908, № 9). В одной из работ, проанализировав технику современной ему цветной фотографии и живописи, П. Шафранов пришел к заключению, что «в деле художественного воспроизведения окружающей природы цветная фотография едва ли достигнет желательного совершенства и, конечно, ни в коем случае не сможет соперничать с живописью. Ее значение в этой отрасли искусства будет ничтожно»; значение цветной фотографии: быть вспомогательным средством в работе художников, а польза ее в репродуцировании их работ (1908, № 5). Это субъективно зауженное понимание роли цветной фотографии тем не менее подтверждало словесно то, что демонстрировали репродукции Прокудина-Горского. При съемках Прокудин-Горский использовал камеру конструкции Мите-Бермполя, пластины размером 8×24 см, на которых располагались три негатива, при показе – проекционный хромоскоп с тремя объективами, изобретенный Луи Артюром Дюко дю Ороном (1837–1920) в 1868 г. Не исключено – внося определенные усовершенствования в используемую технику. Изобретение панхроматического сенсибилизатора Мите и Траубе также послужило в его открытиях. А открытия и вклад ученого в фототехнический и фотохимический прогресс заключались в разработке собственных методов сенсибилизации пластин, составов проявителей, в достижении равномерности светочувствительности слоя и оптимальной цветопередачи в снимках. Кроме того, его метод сделал возможным длительную сохранность изображений и их великолепное полиграфическое воспроизведение. Авторское право фотографа

В 1908 г. важнейшими стали публикации В. И. Срезневского «Авторское право фотографов» (№ 3), «Записка об авторском праве фотографа Государственной Думе от 11 Русских фотографических обществ» и «Из проекта министра юстиции об авторском праве на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения с комментариями» (№ 6).

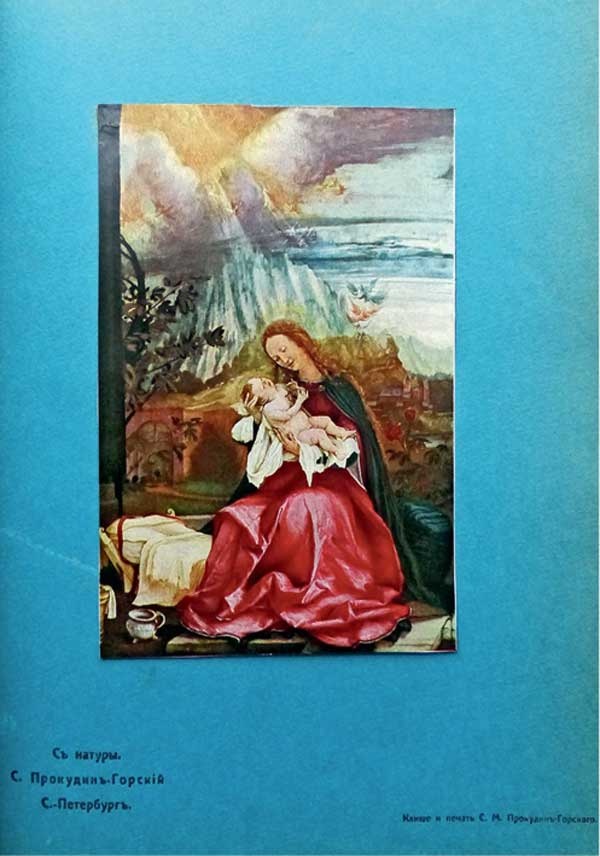

Репродукция. Журнал «Фотограф-Любитель». 1907. № 3 Чтобы понять ситуацию с авторскими правами в сфере фотографии в начале XX в., нужно вновь вернуться в середину XIX в. В тот период цензурные ограничения в сфере фотографии служили скорее защите авторских прав, а заодно и нравственности. Изобретение визитной карточки в 1858 г. привело к стремительному росту количества фотографических заведений. Введенные в практику французским фотографом Эженом Диздери, фотопортреты малого формата (8×6 см) снимались аппаратом с несколькими объективами. Таким образом, на одну пластину можно было снять 6 или 8 портретов, что значительно удешевляло стоимость одного изображения. Предприимчивые люди быстро оценили новые возможности фотографии и их коммерческую выгоду. Первый ограничительный документ был связан с распространением карточек «безнравственного содержания» и был подписан министром внутренних дел П. А. Валуевым 17 октября 1862 г. Отныне все фотографические заведения подлежали обязательной регистрации. Высочайший указ Правительствующему Сенату от 6 апреля 1865 г. запрещал выпуск фотопроизведений без указания фирмы, снимки с картин и эстампов разрешались только с дозволения цензуры, запрещалось «снимать и копировать соблазнительные изображения». Этот последний пункт некоторыми заведениями нарушался. А. Попов в книге «Из истории российской фотографии» писал о том, что «фотограф Г. В. Везенберг в течение нескольких лет копировал фотокарточки артистов и других известных лиц, выполненные К. И. Бергамаско и С. Л. Левицким, и продавал копии по 10–15 коп. Вообще фирма „Везенберг и К°“ не брезговала тиражированием карточек „безнравственных и соблазнительных“ и занималась контрафакцией вплоть до 1917 г., несмотря на принятый в 1911 г. закон о защите авторских прав на фотографические произведения». Первые статьи об авторском праве на фотографические произведения появились в журнале «Фотограф» в 1860-х гг., неоднократно журнал писал о них впоследствии. К теме охраны авторского права обращались журналы «Фотографическое обозрение» и «Светопись». Краткий обзор русских статей и трудов о защите авторского права фотографа был опубликован в журнале «Фотограф-Любитель» (1908, № 6). Ситуация развивалась следующим образом. Еще в 1881 г. членами V отдела ИРТО была подготовлена «Записка по выработке закона о художественной собственности фотографа», в 1882 г. на I съезде русских деятелей по фотографии В. И. Срезневский выступил с докладом на тему «О художественной собственности фотографа и ограждении ее особыми постановлениями». В 1896 г. была создана комиссия Императорской академии художеств по ограждению прав художественной собственности, среди ее задач была подготовка проекта закона об авторском праве фотографов. Одним из активных членов комиссии был выпускник Императорской академии художеств, член РФО А. А. Карелин, сын А. О. Карелина. К сотрудничеству были привлечены члены РФО и других обществ. В 1905 г. на заседаниях V отдела ИРТО в очередной раз обсуждался проект закона министра юстиции 1898 г. Закон ограничивал права собственности фотографа пятью годами, хотя V отдел ИРТО еще в 1894 г. принял постановление о 30-летнем сроке, а комиссия при Академии художеств в 1897 г. – решение о приравнивании срока для произведений искусства (50 лет со дня смерти автора) к фотографическим произведениям. За десятилетие в сфере фотографии произошли заметные изменения. В начале XX в., с развитием фотомеханических способов воспроизведения, с расширением иллюстрирования, нарушение прав собственности стали допускать даже редакции наиболее обеспеченных органов печати. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно