|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Великий князь Василий III Иванович | Автор книги - Сергей Полехов

Cтраница 20

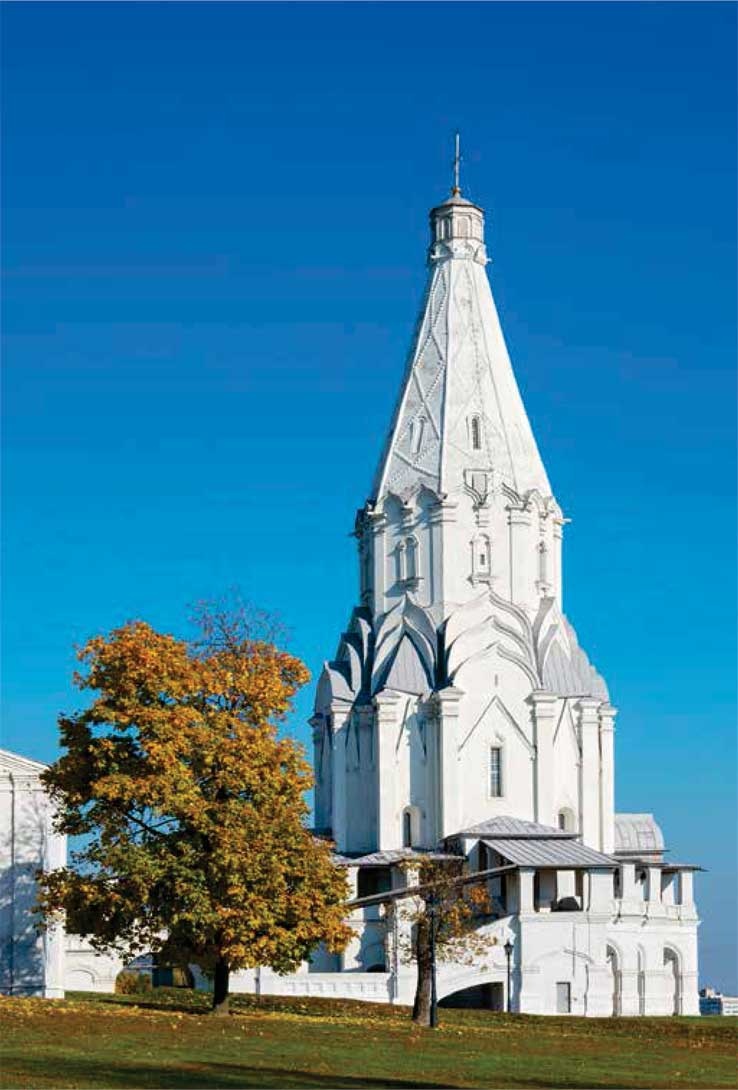

Церковь Вознесения в Коломенском С другой стороны, при Василии III неуклонно набирала обороты централизация государства: от этого времени до нас дошло достаточно большое количество документов, которое позволяет делать определенные умозаключения о том, как управлялась страна. Проблема в том, что любого историка преследует соблазн объяснить некое явление, скрытое во мгле веков и за скупыми строчками документов, при помощи позднейших данных. Такой метод называется ретроспективным. Он очень помогает, в частности, при изучении древнейших эпох, от которых осталось мало письменных источников. Но есть и обратная сторона медали: ретроспективный метод ничего не говорит о том, в какой момент возникло то или иное явление. А это может подтолкнуть историка к удревнению тех или иных реалий. Примерно так обстоит дело с двумя особенностями управления страной, которые зарождаются при Иване III и Василии III, – Боярской думой и бюрократическим аппаратом. Боярская дума впервые упоминается в источниках именно при Василии III, в 1517 г. Это свидетельствует о том, что данное собрание при великом князе постепенно приобретало черты института, то есть органа с определенной компетенцией, составом и порядком работы. Но в правление Василия III этот процесс находился еще в самом начале. Порядок работы Боярской думы, круг рассматриваемых ею вопросов в это время доподлинно неизвестен. Они скрываются за клишированной формулой «приговорил великий князь з бояры». Численный состав думы определяется в 10–12 человек, однако из этой формулы еще не следует, что в совещании с государем участвовали все бояре. Так, ею описывается решение о судьбе Пскова, принятое в Новгороде в январе 1510 г., когда половина личного состава Боярской думы находилась в Москве. На практике обычно действовали так называемые «боярские комиссии». Недаром Берсень Беклемишев говорил, что Василий III в отличие от его отца принимает решения «сам-третей у постели», то есть в узком кругу особо приближенных лиц. Да и что означали эти совещания? Известно, что для архаичной политической культуры характерен принцип единодушия, «единачества»: к примеру, так принимались решения на вечевых собраниях. Всё это очень далеко от современных демократических процедур – тайного голосования, подсчета голосов. К тому же иногда сама постановка вопроса подсказывала ответ: вспомним совещание Василия III с боярами по поводу развода и повторного брака, о котором говорилось выше. И еще один немаловажный момент. Назначения в Боярскую думу осуществлял государь, что делало ее членов зависимыми от него. Эта ситуация усилилась, когда он стал производить окольничих (более низкий думный чин) в бояре, то есть полноправные члены думы. Это был новый путь карьерного роста. Таким образом, Боярская дума оставалась совещательным органом при государе. Ее значение возрастет лишь после смерти Василия III, в малолетство Ивана IV. Такой же путь подобные органы власти проходили в соседних странах – Польском королевстве и Великом княжестве Литовском. При этом, как и у соседей, очень влиятельные персоны могли не входить в состав Боярской думы, но при этом превосходить по своему политическому весу ее членов.

Зарайский кремль Реальное политическое влияние бояр проявлялось в выполнении ими конкретных поручений – осуществлении суда, должности наместника, дипломатической миссии и т. д. Но здесь бояре делили полномочия с дворцовыми чинами, а помогала им зарождавшаяся бюрократия. Первоначальной функцией Дворца, как это видно из названия, было обслуживание великокняжеского хозяйства. Об этом говорит иерархия дворцовых должностей. Первое место в ней занимал конюший, изначально ведавший государевыми конюшнями. Со временем его полномочия заметно расширились (возможно, он ведал дворянским поместным ополчением), а статус повысился: именно с должности конюшего начинал свою карьеру Борис Годунов. При Василии III в связи с распространением огнестрельного оружия возник дворцовый чин оружничего. Сохранялись чины, связанные с обслуживанием государевой охоты (ясельничие, сокольничие, ловчие), пиров (кравчие, стряпчие, стольники, чашники), частной жизни (постельничие). Занять одну из этих ступенек на карьерной лестнице считалось очень почетным. Но всё же за конюшим в дворцовой иерархии следовали не они, а дворецкий, ведавший населением великокняжеского домена (земельных владений) в судебно-административном отношении. Впоследствии он получил название большого дворецкого, поскольку для управления новоприсоединенными территориями, в том числе упраздненными уделами, создавались областные дворцы – Тверской, Рязанский, Дмитровский, Углицкий и другие. Впоследствии, при Иване IV, дворцовая система управления была вытеснена приказной – функциональной. Попытки некоторых историков удревнить ее связаны с многозначностью слова «приказ»: его можно понимать и в современном смысле, как поручение вышестоящего лица нижестоящему, и как орган управления, характерный для середины XVI–XVII в. Но в первой трети XVI в. формула «быть у боярина такого-то в приказе» означала лишь выполнение его поручений.

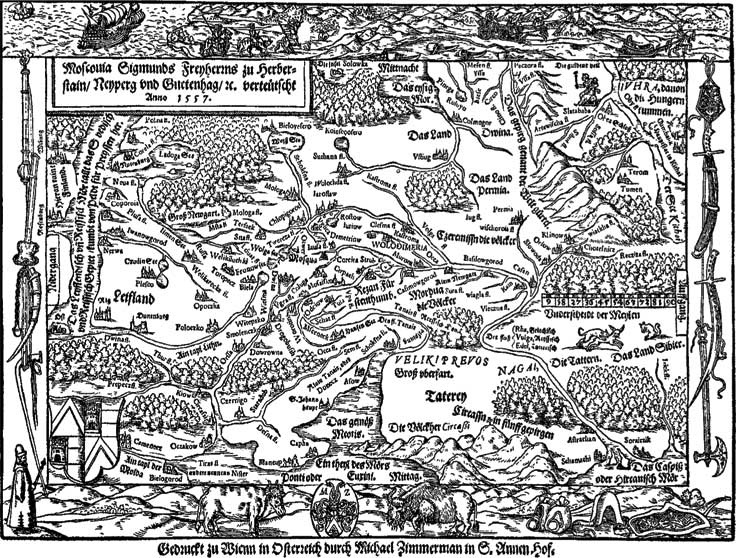

Карта России по С. Герберштейну. Гравюра XVI в. Еще одним центральным ведомством была Казна, ведавшая не только финансами, но и отношениями с татарскими ханствами – в связи с тем, что существенной частью этих отношений были различные выплаты и «подарки». Казначею помогал печатник, в ведении которого находился документооборот. В свою очередь, реальное выполнение управленческих функций лежало на плечах дьяков, которым помогали подьячие. Впоследствии, в середине XVI в., они составят основу приказной системы управления. Пока же дьяки делились на великокняжеских (они занимали высшую позицию в иерархии зарождавшейся российской бюрократии), дворцовых и ямских. Разделение функций между дьяками лишь зарождалось: один и тот же человек мог ведать выдачей великокняжеских грамот, выполнять дипломатические поручения и т. д. Однако известны и примеры специализации: так, сношения со странами Запада и Востока обслуживал целый штат толмачей, например, Истома Малой, владевший латынью, специализировался на сношениях с немецкими землями – Тевтонским орденом, городом Ригой и т. д. Первоначально такие «бюрократы» были незнатного происхождения: дьяками становились холопы, дети священников. Поэтому они особенно ощущали справедливость принципа, сформулированного впоследствии Иваном Грозным, но взятого на вооружение уже Василием III: «Мы своих холопей жаловати вольны, а и казнити есмя волны же». Историки зафиксировали несколько «волн» появления и исчезновения дьяков в источниках: так, в начале правления Василия III перестают упоминаться дьяки, служившие Ивану III; новое поколение дьяков приходит в аппарат управления во втором и третьем десятилетиях XVI в., и их карьеры обрываются в годы боярского правления в малолетство Ивана IV (30–40-е гг. XVI в.). Поэтому дьяки всячески стремились обеспечить своих детей и родственников, пока находились у кормила власти, наделить их поместьем или вотчиной. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно