|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Ленин. Самая правдивая биография Ильича | Автор книги - Александр Клинге

Cтраница 50

Кларе Цеткин, посетившей Москву в 1920 году, Ленин прямо сказал: «Мы чересчур большие «ниспровергатели в живописи». Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что «это ново»? Бессмыслица, сплошная бессмыслица! Я же имею смелость заявить себя «варваром». Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости». Для него по-прежнему дорогими и ценными оставались произведения мировой классики XIX века и предшествующих эпох, включая античную скульптуру. Вкусы, усвоенные им в молодости, так и не изменились на протяжении жизни. Еще в 1904 году Ленин выступал против «разрыва с прошлым» в революционной культуре. Собеседнику, требовавшему такого разрыва, он заявил: «Послушав вас, придется признать предосудительными и, чего доброго, вырвать и сжечь многие художественные страницы русской литературы. Ваши суждения бьют по лучшим страницам Тургенева, Толстого, Аксакова. Ведь до сих пор наша литература в преобладающей части писалась дворянами-помещиками. Их материальное положение, окружающая их обстановка жизни – а в ней были и липовые аллеи, и клумбы с цветами – позволяла им создавать художественные вещи, которые восхищают не одних нас, русских. В старых липовых аллеях, по вашему мнению, никакой красоты не может быть, потому что их сажали руки крепостных и в них прутьями драли крестьян и дворовых. Это отголосок упростительства, которым страдало народничество. Мы, марксисты, от этого греха, слава богу, освободились. Следуя за вами, нужно отвернуться и от красоты античных храмов. Они создавались в обстановке дикой, зверской эксплуатации рабов. Вся высокая античная культура, как заметил Энгельс, выросла на базе рабства. Раз Самсонову нравятся липовые и березовые аллеи, клумбы с цветами помещичьих усадеб, значит, заключаете вы, он заражен специфической феодальной психологией и непременно дойдет до эксплуатации мужика. Извольте в таком случае обратить внимание и на меня. Я тоже живал в помещичьей усадьбе, принадлежащей моему деду. В некотором роде я тоже помещичье дитя. С тех пор много прошло лет, а я все еще не забыл приятных сторон жизни в этом имении, не забыл ни его лип, ни цветов. Казните меня. Я с удовольствием вспоминаю, как валялся на копнах скошенного сена, однако не я его косил; ел с грядок землянику и малину, но я их не сажал; пил парное молоко, но не я доил коров. Из сказанного вами (…) вывожу, что такого рода воспоминания почитаются вами недостойными революционера. Не должен ли я поэтому понять, что тоже недостоин носить звание революционера?» Ленин поддерживал проведенную после революции реформу русского языка (с исключением некоторых букв), однако многие нововведения (в том числе уродливые аббревиатуры) вызывали у него отторжение. В одной из своих статей он писал: «Русский язык мы портим, иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты, или недостатки, или пробелы?.. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности? Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести из себя. (…) Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?»

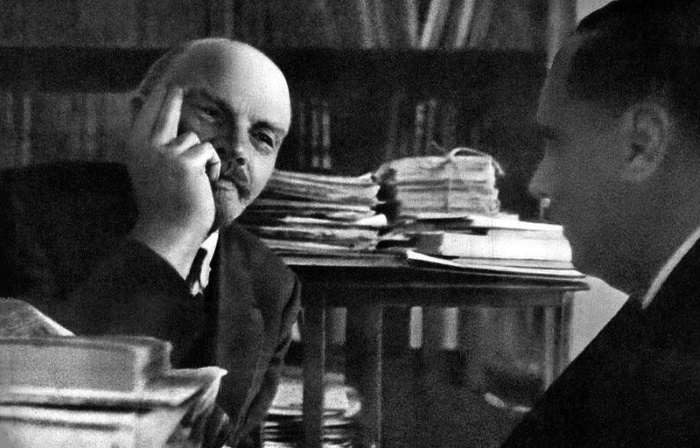

Ленин беседует с Гербертом Уэллсом. По итогам беседы английский фантаст назовет Ильича «кремлевским мечтателем». Ленин охарактеризует собеседника как «филистера» Одновременно Ленин выступал за активное продвижение идеологии в сферу искусства. Луначарский впоследствии вспоминал, что именно Ильич сформулировал идею так называемой «монументальной пропаганды». Однажды глава правительства сказал наркому просвещения: «Давно уже передо мною носилась эта идея, которую я вам сейчас изложу. Вы помните, что Кампанелла в своем «Солнечном государстве» говорит о том, что на стенах его фантастического социалистического города нарисованы фрески, которые служат для молодежи наглядным уроком по естествознанию, истории, возбуждают гражданское чувство – словом, участвуют в деле образования, воспитания новых поколений. Мне кажется, что это далеко не наивно и с известным изменением могло бы быть нами усвоено и осуществлено теперь же. (…) Я назвал бы то, о чем я думаю, монументальной пропагандой. Для этой цели вы должны сговориться на первый срок с Московским и Петербургским Советами, в то же время вы организуете художественные силы, выберете подходящие места на площадях. Наш климат вряд ли позволит фрески, о которых мечтает Кампанелла. Вот почему я говорю главным образом о скульпторах и поэтах. В разных видных местах на подходящих стенах или на каких-нибудь специальных сооружениях для этого можно было бы разбросать краткие, но выразительные надписи, содержащие наиболее длительные коренные принципы и лозунги марксизма, также, может быть, крепко сколоченные формулы, дающие оценку тому или другому великому историческому событию. Пожалуйста, не думайте, что я при этом воображаю себе мрамор, гранит и золотые буквы. Пока мы должны все делать скромно. Пусть это будут какие-нибудь бетонные плиты, а на них надписи возможно более четкие. О вечности или хотя бы длительности я пока не думаю. Пусть все это будет временно. Еще важнее надписей я считаю памятники: бюсты или целые фигуры, может быть, барельефы, группы. Надо составить список тех предшественников социализма или его теоретиков и борцов, а также тех светочей философской мысли, науки, искусства и т. п., которые хотя и не имели прямого отношения к социализму, но являлись подлинными героями культуры». И действительно, в течение ближайших лет площади советских городов заполнились памятниками Марксу, Энгельсу, Герцену, Бакунину, другим мыслителям и деятелям международного революционного движения. Не обошлось и без памятников самому Ильичу. Считается, что первый памятник ему был установлен в небольшом городке под Воронежем осенью 1918 года. К 1920 году счет памятникам Ленину пошел на десятки. Открывались они в российской провинции – в Москве ни одной статуи вождя не было до 1925 года. Это, судя по всему, было связано с негативным отношением самого Ленина к «прижизненной канонизации». Более сложной была позиция Ленина по поводу монументов, оставшихся от «царского режима». Известно, что он приветствовал снос большого количества старых памятников, в первую очередь поставленных представителям дома Романовых. С другой стороны, на запрос петроградских товарищей по поводу того, как поступить с царскими статуями, он ответил: «Все памятники должны оставаться на месте. Пускай будущее поколение видит тех, которые угнетали народ, в том изображении, какое им придала эпоха». Столь же неоднозначной была позиция Ленина по отношению к театральному искусству. Он любил театр, но считал, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино», как он заявил в 1922 году Луначарскому. Кино – искусство, доступное массам, театр – элитарное искусство, для которого теперь не время. В 1921 году Ленин выступил за закрытие Большого театра в Москве. «Неловко содержать за большие деньги такой роскошный театр, когда у нас не хватает средств на содержание самых простых школ в деревне», – пояснил Ильич свою мысль. Однако его предложение не прошло – большинство в Совнаркоме выступило против. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно