|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Начало русской истории. С древних времен до княжения Олега | Автор книги - Сергей Цветков

Cтраница 47

Обретя защиту и покровительство кагана, славяне приступили к массовому заселению Подонья и собственно хазарских областей. Притоки Дона и Донца пестрят славянскими названиями – Сальница, Красная, Ольховата, Лугань, Красивая Меча, Тихая Сосна, Медведица и др. Все они упоминаются источниками до XV в., то есть гораздо раньше вторичной славянской колонизации этих земель [83]. В Итиле славян знали очень хорошо, поскольку, по словам Масуди, из них состояло войско хазарского бека (вероятно, личная гвардия) и его дворцовая прислуга. Согласно Константину Багрянородному, хазары употребляли в своем языке славянское слово «закон». Славяне в арабо-хазарских войнах

Славяне были видными участниками, а также одними из главных жертв арабо-хазарских войн. В первых десятилетиях VIII в. арабы, преодолев внутреннюю смуту, возобновили великий джихад – священную войну против неверных. Их легкая конница устремилась по всем направлениям – в Индию, Испанию, Африку, Переднюю Азию и на Кавказ. Почти всюду арабам сопутствовал громкий и быстрый успех. Ничего подобного мир не знал со времен Александра Македонского, который не случайно сделался любимым персонажем арабской литературы. И только на северном фронте война приобрела затяжной характер. В 717–718 гг. арабы осадили Константинополь, но оказались бессильны против пламени и льда: «греческий огонь» и чрезвычайно суровая зима спасли город. Хазары приняли сторону империи, которая расплатилась с ними тем, что император Лев Исавр в 732 г. женил своего сына Константина на дочери (или сестре) кагана. Новобрачных нельзя было назвать идеальной парой: прозвище Константина было Копроним (Смердящий), а прекрасная степная царевна носила имя Чичак (Цветок). Этим благодеянием Византия и ограничила свою помощь хазарам. Хазарии пришлось вести борьбу собственными силами. В распоряжении халифата были неисчерпаемые людские и материальные ресурсы Ирана, Закавказья и Согдианы, и тем не менее хазары некоторое время с успехом отражали натиск арабов. Славяне сражались в войсках обоих противников. В составе гвардии хазарского бека они врывались в Армению и северную часть Азербайджана; на стороне арабов бились славянские перебежчики из византийской армии, поселившиеся в Сирии. Последние упомянуты как участники кровопролитной битвы в долине Ардебиля в Азербайджане. Полководец Джаррах, щедрый, превосходный человек, по отзывам арабских писателей, неосмотрительно вступил в бой с превосходящими силами хазар. Арабы продержались два дня; лучшие их воины погибли, трусы дезертировали. Третий рассвет вместе с Джаррахом в арабском лагере встретили только раненые и павшие духом. Хазары без труда обратили их в бегство. Но тут один из спутников Джарраха воскликнул: «В рай, мусульмане, а не в ад! Идите по пути Бога, а не дьявола!» Этот возглас напомнил арабам, что павшим в бою уготовано райское блаженство; они воспрянули духом и обратились лицом к врагу. В страшной резне погибли почти все, в том числе и Джаррах. Из 25-тысячного арабского войска спаслась какая-нибудь сотня человек – и среди них один, который в источниках назван «сакалиба», то есть «славянин»; именно он принес халифу Хишаму известие о гибели его полководца. Это был последний боец из славянского отряда в войске Джарраха. В 737 г. арабские войска на Кавказе возглавил брат халифа Марван ибн Мухаммед. Он двинул против хазар огромную армию из арабов и дружин союзных кавказских князей. Арабские писатели, вероятно сильно преувеличивая, оценивают его силы в 150 000 человек. Семендер пал; каган с 40-тысячной армией бежал на север, к Волге. Преследуя его, Марван достиг волжского устья, нанес поражение хазарскому войску, разорил Итиль и двинулся дальше – в земли «сакалиба» и других «неверных». Согласно арабскому историку аль-Куфи (ум. в 926 г.), войска Марвана дошли до «Славянской реки». По всей видимости, это был Дон, который аль-Масуди, следуя античной традиции, называет Танаисом [84]; по его берегам, говорит он, «обитает многочисленный народ славянский и другие народы, углубленные в северных краях». Надо полагать, славяне встретили арабов не приветливо, поскольку Марвану пришлось прибегнуть к тактике «выжженной земли». Чтобы подавить сопротивление, он учинил настоящий погром славянских поселений: разрушил 20 000 домов и увел в рабство 20 000 семейств «сакалиба» [85]. На обратном пути арабы переправились через какую-то реку (вероятно, один из левых притоков Дона) и разгромили войско хазарского полководца, преградившего им путь. Каган был вынужден признать свое поражение и заключить мир на условиях принятия ислама. Пленных «сакалиба» Марван увел на поселение в Кахетию. Но очень скоро славяне восстали, убили поставленного над ними эмира и бежали на родину. Увидеть вновь донскую землю им не довелось. Войско Марвана настигло беглецов, и в жарком бою почти все они были перебиты. Этим трагическим событием закончился «быстрый рейд» Марвана, как назвали поход 737 г. арабские писатели.

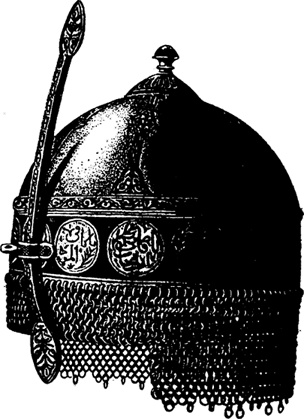

Шлем арабского военачальника

Арабская конница в походе Победа далась арабам нелегко, их силы были обескровлены, и в дальнейшем походы такого масштаба больше не повторялись. К тому же внутри халифата разгорелась междоусобица. В 743 г., получив известие об убийстве своего брата, халифа Валида, Марван поспешил в Дамаск, где провозгласил себя халифом. Спустя шесть лет был убит и он. С его смертью пресеклась династия Омейядов. Кавказ стал северной границей исламского мира на европейском востоке, подобно Пиренеям на западе. Немалая заслуга в этом принадлежала донским славянам, которые вместе с хазарами приняли на себя основной удар и погасили наступательный пыл арабов. Благодаря тому что в VIII в. арабская экспансия была остановлена на самом пороге Восточной Европы, древняя Русь, особенно ее южная окраина, смогла наладить прочные, нерушимые связи с европейской христианской цивилизацией.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно