|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пастух | Автор книги - Григорий Диков

Cтраница 17

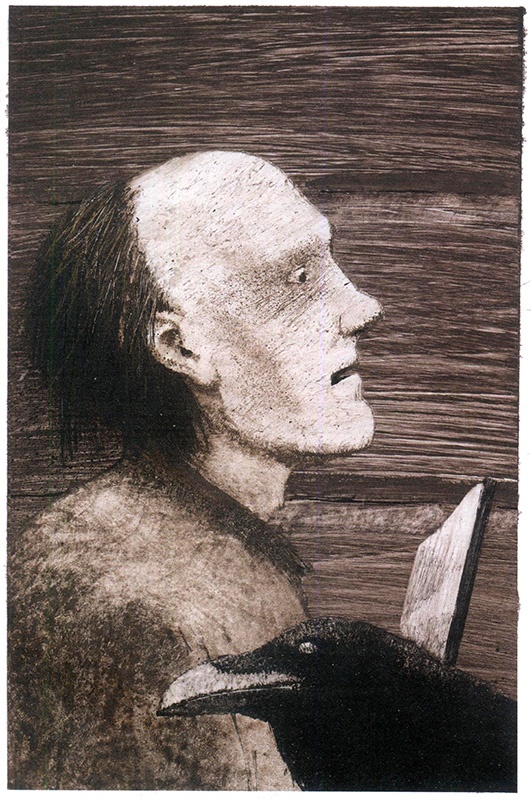

15. Расстрига

Проснулся Нил в незнакомой избе, на лежанке. Напротив сидел и чистил горох его спаситель, старичок. Черный зипун висел перед нагретой печкой для просушки. На веревке, протянутой из угла в угол, сушилась собственная Нилова одежда, порванная и обгоревшая. Нилова спасителя звали Ферапонтом. По его словам, был он когда-то монахом, даже схимником, но ушел из монастыря и доживал теперь свой век в пустовавшей до того избе-пятистенке на выселках, в полуверсте от берега Волги и в ста верстах вниз по течению от Городца. Единственным его товарищем был ручной ворон Захарка. Ферапонт Нилу так про ворона объяснял: — Мне как пятьдесят лет стукнуло, я в монастыре обет молчания взял, на три года. Молчал-молчал, на людей смотрел, на братию, на преподобного нашего. А потом, как срок вышел, в тот же день собрал одежду, книги и ушел от них. Передумал в монастыре жить, разонравилось. Вот теперь здесь живу, с вороном. Я его на берегу подобрал, с подбитым крылом, совсем как тебя. Он три слова знает. Захарка, скажи «просо»! Захарка слушал, черным вороньим глазом внимательно следил за говорящим, но «просо» не говорил, хотя кашу из проса со шкварками иногда клевал. Положил Ферапонт Нила в избе на деревянную скамью, в углу за занавесочкой. Ощупал ему ногу, траву какую-то приложил и в лубки тесно замотал. Велел месяц не вставать, пока опухоль не спадет и кость не срастется. А еще лицо помазал каким-то маслом, чтобы ожоги быстрее заживали, и повязку наложил. Так Нил месяц и провел с повязкой на лице. Каждое утро Ферапонт вставал, умывался, затапливал печь и потом час-два молился. А к полудню начинали к Ферапонту приходить крестьяне, все больше старики да бабы с детьми. Он вроде знахаря был — людей пользовал от всяких хворей, тем и кормился. Вокруг все знали, если грыжу надо вправить, или суставы подлечить, или нарыв вскрыть — милости просим к Ферапонту. Лечил расстрига чаще по-простому: травой там, мазью или руками. А бывало, если просили, то и заговором. Наклонится над болячкой, над своими ладонями пошепчет, потрет их для тепла и прикладывает к больному месту. Подержит-подержит, потом ладони отнимет, стряхнет, пошепчет снова и обратно кладет на болячку. И так много раз, пока та не рассосется или хотя бы не утихнет боль. И не было такого случая, чтобы заговор Ферапонтов не помогал, хотя бы и ненадолго. Наказал Ферапонт Нилу лежать тихо и занавесочкой закрываться, когда кто-то в избу заходит, чтобы приходящих не беспокоить. Нил в этой занавесочке дырку провертел и смотрел на все, что в избе творится, на Ферапонтово лечение. В первые дни молча смотрел, стеснялся. А потом как увидел, что Ферапонт старик несердитый, стал спрашивать — что да как делается, для чего какая трава или мазь нужна и какие надо правильные слова говорить над разными болячками. На одни вопросы Ферапонт отвечал охотно, показывал травы и учил, как их искать, сушить и смешивать. А про заговоры был на рассказы скуп. — Заговоры, — говорил, — всем не даются. Это как у воронов — вон их сколько в небе летает! А говорить умеет только Захарка Правильно, Захарка, а? Скажи: «Захарка»! Ворон, однако, по-прежнему отказывался говорить и смотрел то на хозяина, то на его гостя черным и блестящим, как ягода, глазом. А другой глаз у ворона был больной, с бельмом. Когда две недели прошли, стал Нил с лавки вставать и по избе прохаживаться. Сперва по стенке, с клюкой, а потом и на крыльцо смог выходить, а оттуда во двор. Выйдет, подышит воздухом и обратно. Не хотел до поры никому показываться. Пусть, думает, сперва забудется про колокольню и про беглого подрядчика, а я здесь пересижу, покуда Ферапонт не гонит. А тот его никуда и не гнал. Нил ему своим собственным именем назвался и рассказал про себя вот что. Мол, был он плотовщиком, гонял от Костромы плоты. Как-то вечером они с товарищами развели костер, еду приготовить. Поели, выпили крепко и спать легли. А как заснули, ночью угли из костра рассыпались и веревку пережгли, которой плот был связан. Бревна стали разъезжаться. Товарищи проснулись и забегали, а он как вскочил, так спросонья не разобрал и лицом в костер повалился. Тут плот совсем на две части развалился, у Нила нога между бревен попала и сломалась, а сам он в воду упал и чуть не утоп. Пока товарищи его костер тушили да бревна заново вязали, плот далеко уплыл — не догнать. Ферапонт все это слушал недоверчиво — помнил, каким он Нила из воды достал. Рубаха на Ниле была хоть грязная и рваная, да все же тонкого полотна, и сапоги лучшей кожи, какие в городе богатые люди носят. Но виду не подал, дослушал рассказ до конца. — Ладно, — говорит, — плотовщик так плотовщик. Мне-то какое дело? Места у меня в избе много — живи пока, поправляйся, помогай мне по хозяйству. Вдвоем все веселей! Начал Нил хозяйничать. Каждый день печку топил, избу мел и готовил обед. А готовить Нил умел хорошо — он, когда со столярами странствовал, научился похлебку варить и пироги делать лучше всякой бабы.

Когда месяц прошел, снял Ферапонт с ноги у Нила лубок, а с лица повязку. Стал Нил ногу щупать и осматривать. Вроде все цело — кость срослась правильно, ступать не больно. Потом по лицу руками провел — и там все зажило, только кожа какая-то жесткая сделалась. Попросил он у Ферапонта зеркало. Глянул в зеркало Нил и обомлел! Обожгло его на пожаре крепко, видать. Кожа на лице местами сошла, а на ее место новая наросла; белая и жесткая, как березовая кора. Брови и ресницы исчезли, выгорели навсегда от жара, которым его колокольня опалила. Смотрит Нил в осколок зеркала и видит в нем не свое лицо, красивое да привычное, а лицо брата, белобрысого келаря! Закричал Нил от испуга и горя, зеркало от себя в угол избы отбросил. Страшное у него стало лицо! И оттого еще страшней, что это лицо он давно знал и давно в глубине души его боялся. Ферапонт его утешает: — Будет тебе, Нил, убиваться! Обожгло тебя сильно, это правда… Зато руки-ноги и что там еще нужно — все цело: глаза видят, уши слышат, рот говорит. Сам ведь знаешь, как известно, не за белое лицо девки любят. Остальное-то, чай, на месте? Нил на него тут как закричит: — Ты что знаешь про девок! Ты ж монахом был с молодых лет! Ферапонт не обижается: — И монахи тоже люди, Нилушка. Я бы коли баб и девок не знал, может, и в монахи бы не подался. Был я в молодости хорош собой, и любушка у меня имелась, да не одна. Да только беспокойно от женщин, в грех и в искушение вводят, и в расстройство тож… Я вот очень по одной убивался, а потом подумал — отсижусь в монастыре, пока старость не придет и похоть во мне бесовская не успокоится. Так что я про баб не меньше твоего знаю. А ты за лицо обгорелое не переживай — притерпишься и к такому, да и другие привыкнут. Главное, чтобы сердце не заскорузло. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно