|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Дом в Мещере | Автор книги - Александр Иличевский

Cтраница 29

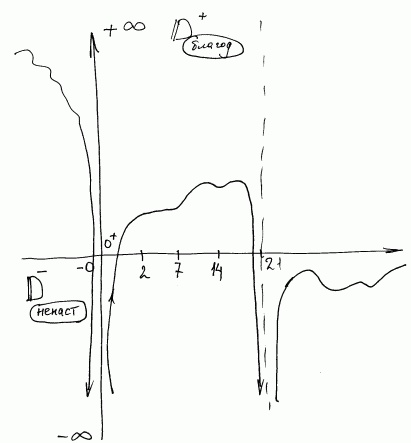

Бабушка вскрикивает и едва не рушится вместе с кастрюлей на пол – в обморок. Но удерживается: всхлипывая и ослабнув, опирается рукою о стол; кастрюля, долетев, еще дребезжит, обегая дно по краю восьмеркой: «Тьфу ты, черт…» – строгость этого междометья и сейчас, одергивая, заставляет меня быть предельно собранным при обхождении с собой-маленьким… В три с половиной года мой любимый герой – Чингачгук, о котором себе вслух читает моя старшая сестра. Никто не знает, что Чингачгук уже два дня мой кумир. Дело в том, что я еще не умею говорить. Я – «немой немтыря», как меня любя называет бабуля. Я могу только вякать: «ма», «па», «ба», «папед-рот» и «бом-бом». Особенно сложный «папедрот» сопровождается разъяснением – жестом, намазывающим воздух левой ладошкой на правую. Все вместе означает: «хочу бутерброд». Бутерброды в моем детстве были обычно с черной икрой, паюсной, самой вкусной из всех ее видов. Наверное, поэтому я так мучительно равнодушен сейчас к этому деликатесу – забочусь, чтобы мне-маленькому больше досталось. «Бом-бом» – и я стою, показывая рукою куда-то вверх, в дверях бабушкиной комнаты, так объясняя свое раннее пробуждение. Мне обидно за бабушку, ей снова придется со мной возиться, и я говорю «бом-бом» – себе в оправданье. «Бом-бом» – били большие, как скворечник, интересные, как игрушечный город с невидимыми обитателями – человечками в сине-белых костюмах, выбивавшими крохотными кирками крошки прозрачной летучей породы, – трофейные немецкие часы (они достались бабушке от военного, квартировавшего у нее сразу после войны). Их бой забыли отключить на время моего дневного сна: для этого вставлялся спичечный коробок между молоточком и резонирующей наподобие камертона толстой спиралью. На их начищенном, как закатное солнце, медном языке выгравирована пасторальная картинка: дерево, луг, мерлушковые овечки, пастух в мерлушковой же папахе и то ли волк, то ли собака, охраняющая стадо от себя-волка. Во всяком случае, волк должен был вот-вот появиться, и если, я думал, он и окажется собакой-оборотнем, то мне становилось как-то исподволь, понарошку, страшно. Когда я вспоминаю эти часы, мне кажется, что день и ночь теперь сменяют друг друга за один взмах их где-то незримо идущего маятника. Итак, я стою и поясняю наверх: бом-бом. Меня очень беспокоит волк. И вдруг меня озаряет. Я внезапно понимаю, кто может спасти нас всех от этой страшной собаки. Осененный этим пониманием, я страшно кричу: «Чингачгук!» и бросаюсь по комнате, топоча и гикая, подпрыгивая и кулачком угрожая неизвестному. Бабушка, моя бедная бабушка, оправившись от неожиданности, говорит невпопад: – Уж лучше пусть будет «бом-бом»… И последнее, что вспоминаю. Мне два года, я вижу темное окно. Окно полно моего застывшего страха. Наконец я кричу, задыхаясь. Мама знает, что делать. Она выносит меня вместе с воплем в кухню и включает свет. Лампочка прокалывает темноту, мне больно, теперь кричу от глазной рези и вырываюсь. Мама гасит свет, и я мгновенно засыпаю. Это темное окно – теперь оно не совсем черно, – в нем кружатся медленно звезды и яркой мошкой сгорает в немом вое луны пролетающий спутник. Но почему-то, когда оно появляется в моем зрении, я начинаю нервничать и принимаюсь беспричинно одну за другой зажигать спички. Они ломаются, и иногда сера, вспыхнув, обжигает пальцы… Я не одинаково отношусь к моим мальчикам, но всех их люблю больше себя. Это дает мне право на некоторое пристрастие. Впрочем, оно довольно условно. Чтобы четче отдать себе отчет в этой ироничной условности, я как-то от нечего делать нарисовал график моей к ним благорасположенности. (Его я прилагаю к этой записке, – вряд ли он тебе пригодится, но ты просила писать все, что придет в голову, вот я его и нацарапал.) Позже выяснилось, что она (расположенность) находится в прямой зависимости от моего удовлетворения существованием в той или иной мальчишеской ипостаси. То есть – я пришел к выводу, что при наличии презумпции идеальности самооценки («я счастлив тогда и только тогда, когда доволен самим собою: то есть – совестью») эти два параметра можно объединить. Следует дать некоторые пояснения относительно поведения функции самодовольства при предельных значениях возраста. Волнистая линия в формальном небытии, до рождения, означает смутное почтение к себе-небывшему.

Время утробного пребывания дает чрезвычайно положительные значения существования, нисходящие из абсолютного блаженства небытия (плюс-бесконечность) к первой точке сингулярности – моменту рождения. Здесь следует закономерный провал в минус-бесконечность, а затем, постепенно выкарабкиваясь на свет Божий, я прихожу в положительную область осознаваемой благодати. Далее мы с мальчиками движемся более или менее по нарастающей. Где мы минуем максимум – сказать затрудняюсь. Так мы благоденствуем примерно до двадцати двух лет, когда наступает негаданно затянувшаяся пора второго рождения. Мы ухаем в пропасть, вновь брея над минус-бесконечностью, и спустя календарных полгода я выныриваю из бессознания совершенно один. Подобно Улиссу, в Харибде утратившему всех своих спутников, я потерял при этом рождении моих мальчиков. С тех пор они только на время приходят ко мне, всегда поздно или рано меня покидая… После выбраться в положительную область существования мне так и не удалось. Все мои усилия свелись к мучительным осцилляциям между несуществованием и полным к себе безразличием. Говорят, третий инфаркт – последний. Надеюсь, то же относится и к рождению. Все это, однако, не означает, что, родившись повторно, я навсегда перестал быть счастливым. Нет, я не то чтобы лишился счастья как такового. Скорее, счастье лишилось меня, оказавшись подменой. Что равносильно тому, что меня самого подменили. И подмена эта совершилась по принципу одержимости: во мне поселился нечистый дух познания. Дух, который, пожрав имена моих мальчиков, теперь мне шепчет: дотронься, познай, умертви – в этом суть обладания. И то, что я натворил с тобой, – следствие его увещеваний». Однажды я попробовал рассказать Стефанову о моих мальчиках. Получилось сбивчиво, и старик только понял, что я что-то разыскал в своем детстве. Однако это нашло в нем отзыв. Он сказал, что детство его самого сейчас занимает особо. Оно владеет его мыслями и снами. – Так происходит, наверное, потому, – задумался вслух Алексей Васильевич, – что мозг человека, его память устроена по принципу древесного ствола. Наслаивающиеся события и впечатления клетки мозга располагают кольцеобразно. Чем к более раннему возрасту относятся воспоминания, тем ближе место их хранения к центру. При умирании происходит отторжение клеток. Их истребление начинается с периферии, и скоро человек лишается ближайшего прошлого. При этом настоящее, не успевая закрепиться, становится призрачным, рисунок его среза мерцает во времени, дезориентируя, вызывая вестибулярную тошноту у реальности, у которой, непрерывно стремясь, уходит из-под ног ее зыбкая почва – память. Умирающий, если у него есть время на размышления, всегда безразличен к происходящему. Перед смертью человек начинает жить в обратном направлении стрелы настоящего времени. Именно поэтому нулевая точка, точка его смерти, проходится им как обратная запись процесса рождения. И именно поэтому, – в заключение сделал предположение Стефанов, – в этой точке умирающий испытывает дикую смесь боли, страха и света, за вспышкой которого следует взрыв темноты… |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно