|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Источник | Автор книги - Джеймс Миченер

Cтраница 348

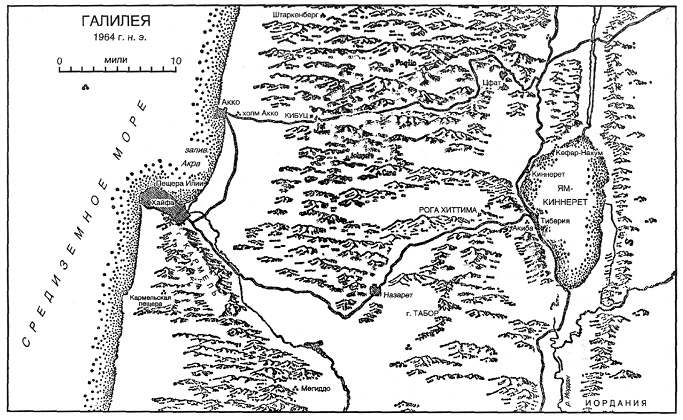

– Я зажгу три свечи, – пообещал Элиав. Взгляд его поднялся к холму за Тиберией, к тем роковым Рогам Хаттина, и он представил себе другую пещеру, в которой еще одна легенда поместила могилу ребе Акибы, и, отдавая дань уважения этому великому человеку, он подумал: «Как бы я хотел, чтобы сейчас он был с нами». Потому что именно с него и в Израиле и в мире началось возмущение против деспотии современного иудаизма: Ципора Цедербаум не могла выйти замуж из-за устаревшего закона, рожденного четыре тысячи лет назад; Элиаву запрещалось взять в жены Веред из-за лежащих на нем традиций Коэнов; развод Зодмана так и не обрел законную силу, потому что современным американским раввинам нельзя было доверять; дети немки, преданной иудаизму настолько, что она потеряла из-за него глаз и рассталась с жизнью, так и не были признаны евреями. Евреи из Индии, лишенные прав, и Леон Беркес, которой так и не смог тут работать… Элиава особенно беспокоила эта жесткая непреклонность в следовании застывшим формам, ибо он достаточно хорошо знал историю, чтобы понимать: если это будет продолжаться, то возмущение кибуцников и таких людей, как Илана и Веред, может обрести разрушительную силу. В любой другой стране такой типичный чиновник, как Элиав, не мог не выступить против священнослужителей, которые упорно держались за свои закостеневшие законы, и ему показалось, что он слышит предостерегающий голос Иланы Хакохен – «эти штучки Микки Мауса». Но Илан Элиав существовал не в «любой другой стране», и он не был «типичным чиновником». Он был евреем, за спиной которого лежала уникальная история его соплеменников. Тех, кто пережил преследования, о которых знал воджерский ребе, лишь потому, что их несгибаемые раввины заставляли хранить верность закону, и если сейчас этот закон вызывает определенные трудности, то в этом нет ничего нового – так было всегда. Закон не нуждался в отмене; было нужно лишь появление нового лидера, чтобы в XX столетии снова вступить в те битвы, которые великий Акиба вел во II веке. Закон должен будет обрести более гуманный характер и соответствовать своему времени. Элиав не сомневался, что, живи Акиба сегодня, он бы уже давно упростил закон, и тот отвечал бы современным требованиям, как в свое время приспособился к владычеству римлян. Но закон обязан продолжить свое существование, ибо только на нем зиждется жизнь Израиля. Куда делись халдеи и моавитяне, финикийцы и ассирийцы, арии и хетты? Каждый народ был куда могущественнее, чем евреи, но, тем не менее, они исчезли, а евреи остались. Где Мардук, великий бог вавилонян, и Даган филистимлян, и Молох финикийцев? То были могучие боги, вселявшие ужас в сердца людей, но они исчезли с появлением умиротворяющего, пусть и несколько странного Бога евреев, который не только продолжал существовать, но и дал жизнь двум другим происшедшим от него религиям. И Бог проявлял свою силу через этот закон. Быть евреем и подчиняться закону Бога было не так трудно: если Его закон что-то и требовал, он в то же время и облагораживал. Он требовал уважения к себе, а не слепого подчинения. «И нет более высокой цели, – подумал Элиав, – чем сделать так, чтобы и евреи Израиля, и их многочисленные братья и сестры в Америке осознали вечно живую силу этого закона и приняли на себя ответственность за то, чтобы этот закон оставался живым». Он припомнил циничную шутку: «Задача американского еврея в том, чтобы послать деньги немецкому еврею в Иерусалиме, который пересылает их польскому еврею в Негеве, а тот обеспечивает испанскому еврею в Марокко возможность перебраться в Израиль». На самом деле тут крылось куда большее.

В день отъезда Джон Кюллинан спросил в своей небрежной ирландской манере: «Илан, почему вы, евреи, так усложняете для себя жизнь?» Тогда Элиав не смог найтись с ответом, но сейчас, когда он потерял Веред по чисто еврейской причине и когда на его плечи со всей силой легла эта еврейская ответственность, он понял, что ему следовало бы сказать. Жизнь вообще не должна быть легкой. Это просто жизнь. И ни одна другая религия не защищает так настойчиво простое достоинство всех ныне живущих. В иудаизме нет ни воздаяния после смерти, ни посмертных кар, ни небесного блаженства; все хорошее и ценное находится здесь и сейчас, в Цфате. «Мы так истово ищем Бога, – подумал Элиав, – но на самом деле находим не Его, а самих себя». Оттуда, где он сейчас стоял, Илан Элиав видел и то место в Тиберии, где он подорвал английский грузовик, и улочки Цфата, которые он поливал огнем своего пулемета. Он пообещал себе, что навсегда расстался с насилием и попытается стать таким же евреем, каким был Акиба – крестьянин, который лишь после сорока научился читать и, занимаясь самообразованием, стал лучшим законником своего времени, человеком, который смог в семьдесят лет начать совершенно новую жизнь и который; когда римляне обрекли его на мучительную смерть, раскаленными клещами срывая с него плоть, – а ему уже было девяносто пять лет и, вполне возможно, по закону он не был евреем, поскольку считалось, что произошел от Сисеры, того похотливого военачальника, которого Иаиль убила колом от шатра, – смог доказать свою преданность Богу тем, что, когда римский солдат рванул клещами тело у сердца, он заставил себя оставаться в живых, пока не выкрикнул свой последний отчаянный призыв: «Слушай, о Израиль, Господь наш Бог, Господь един», – и, долгим протяжным стоном произнеся слово «един», он умер.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно