|

||

|

|

||

|

|

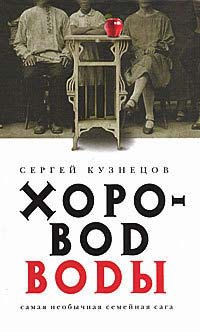

Онлайн книга - Хоровод воды | Автор книги - Сергей Юрьевич Кузнецов

Cтраница 1

Пролог

Словно рыба (двухтысячные: похороны) Моим родным, умершим и живым, с благодарностью и любовью Катечке, которая изменила мой взгляд на мир Варваре, с пожеланием счастья и удачи Нет ничего пафоснее старого алкаша. Hellblazer Многие фильмы начинаются с похорон, Нужно ведь с чего-то начинать, И нет лучшего начала, чем какая-нибудь смерть. Мара Маланова Александр Васильевич Борисов, он же Мореухов, 1975 г. р. Никита Васильевич Мельников, 1968 г. р., сводный брат Мореухова по отцу Эльвира Александровна Тахтагонова, она же Аня, 1972 г. р., двоюродная сестра Никиты и Мореухова по отцу Римма Леонидовна Тахтагонова, 1982 г. р., двоюродная сестра Эльвиры по матери Маша Мельникова, 1968 г. р., жена Никиты 1. Всегда так

Когда мой отец умер, говорит Мореухов, я был абсолютно трезв. Впервые в этом году. Вот и хорошо: две недели назад тело Александра Мельникова затерялось бы среди других мертвых тел. Посиневшие и распухшие, изъеденные рыбами, изодранные клешнями, изувеченные подводными корягами. Раздутые детские тела – словно уродливые карлики, лохмотья плоти между разлагающихся бедер мужчин и женщин. Они смотрят мертвыми глазами – те, у кого остались глаза. Они поднимаются один за другим, выныривают из придонной тьмы – и течение шевелит волосы, неотличимые от сгнивших водорослей. Они плывут к нему, тянутся, окружают. Лишенные ногтей пальцы хватают Мореухова за руки, почерневшие языки игриво щекочут шею. Плесень, слизь, ил. Все они – только свита. А потом выплывают подводные боги: старик с длинной бородой, чешуйчатыми руками, большими выпуклыми глазами. Еще один, с рыбьим хвостом, витыми рогами, цепкими лягушачьими пальцами, наполовину высунулся из темной воды, хлопает по ней перепончатыми ладонями, брызги тьмы взлетают в воздух. Следом – еще один, верхом на соме, держит усы, будто вожжи. Еще один, еще и еще. Склизкие, пахнущие болотом и чешуей, они выныривают из мрака: рыбьи рты, жабьи глаза, висячие усы… они тянут руки, обхватывают, увлекают вниз, на дно, туда, где тьма и чернота, корни, коряги, сгнившие пни, подводные чудища, слизь, липкие объятия, запах страха, запах собственной блевоты. Надо бы откупиться – да нечем. Хорошо. Значит, мертвецы и водяные. Это – в самом конце. А что раньше? Раньше – провал. Никогда не могу вспомнить, разве что случайно. Кажется, виски Red Label. Какая-то блондинка, не помню имени, какое-то очень смешное. Вообще было смешно. Весело. Все-таки Новый год, Рождество, старый Новый год – праздники, все гуляют. Офисный планктон резвится, шампанское пьют прямо на улице. Значит, вначале было шампанское? Нет, нет. Я не люблю шампанское. Вначале, как всегда, коктейли, ну, такие, дешевые, в баночках. Типа «Отвертки» и джин-тоника. Иногда – двухлитровка «Очаковского». Я так долго могу – неделю, две, даже месяц. Пока деньги не начнут кончаться. А потом? Потом – как всегда. Подхожу к прилавку, ну, знаешь, у меня рядом с домом есть такой магазинчик, «На опушке», я всегда почему-то там бухло покупаю… и, значит, подхожу я к прилавку и вместо джин-тоника прошу «водки за тридцать» – и тогда продавщица достает откуда-то бутылку, каждый раз с новой этикеткой, но всегда по той же цене. И я прямо у прилавка делаю несколько больших глотков, а потом ничего уже не помню. Только через несколько дней, иногда через неделю, редко позже, выныриваю у себя в квартире. Морда в кровь, костяшки сбиты, у кровати сидит Димон и этот… Тигр Мракович, то есть Лев Маркович, ну, нарколог мой, его Димон всегда вызывает. Капельница там, физраствор, воды побольше. Таблетки еще оставляет, но я их все равно не пью. И, значит, через две недели ты приходишь в норму? Ну, что значит – в норму? Какая вообще может быть норма? Ты на меня посмотри – у меня руки даже сейчас трясутся. Морда опухшая, зуба переднего нет. Ни хрена себе норма. Короче, да, через две недели я почти такой же, как до запоя. И даже кошмары свои не могу вспомнить. То есть не хочу вспоминать. Но 4 февраля ты был трезв? Кто ж его знает? Всего лишь неделя прошла. Условно можно считать – был трезв. Хорошо. И как ты узнал о смерти отца? Что значит – как узнал? И почему – отца? Может, он и не отец мне. Может, это я сам себе все придумал. Отчество-то мое – Васильевич, не Александрович. Может, и отец мой – не Александр, а Василий Мельников, его брат. А дядя Саша как и есть – дядя. Ну хорошо. Так как ты узнал о смерти дяди Саши? Что ты пристала? Как узнал, как узнал… Чего ты меня допрашиваешь? Ты сама – кто такая? В самом деле – кто я такая? Я могу ответить «Аня», могу – «Эльвира», могу просто сказать – «твоя сестра». Слово «сестра» не требует уточнения: родная, сводная, двоюродная. Просто – сестра, та самая, которую ты никогда не видел в детстве. Сестра, которая даже не знала, что у нее есть брат. Да и сейчас я почти ничего не знаю о тебе. Я лишь пытаюсь представить тебя – человека, который иногда называл моего мертвого отца – своим отцом. Пытаюсь представить твою жизнь, твою квартиру, твои запои и твоих чудовищ – мерзких и смешных, как монстры в компьютере у Андрея. Пытаюсь представить, как Мореухов лежит на продавленной тахте посреди разгромленной комнаты, сунув руку в грязные трусы, смотрит черно-белый фильм, снятый так давно, что сейчас наверняка мертвы не только знаменитый режиссер и исполнители главных ролей, но буквально все вплоть до последнего помощника осветителя. И вот Мореухов смотрит на бледные тени этих умерших людей, а в этот момент на другом конце города Александр Мельников хватается за грудь, синеет, задыхается, тянется к телефону, в последний раз пытается вдохнуть, судорожно раскрывает рот – словно рыба, пойманная на крюк, вытащенная на сушу, выдернутая невидимой леской в сухое небытие смерти. Мореухов узнает об этом и скажет: Когда мой отец умер, я был абсолютно трезв, хотя сам не уверен, был ли он трезв и был ли Александр Мельников его отцом. И Аня со злостью думает: вот еще одна ложь. С моим отцом всегда так. 2. Мой перебьется

Дочь Александра Мельникова официально стала Аней в шестнадцать лет. До этого она всюду была записана Эльвирой – бабушка настояла, неистребимая восточная любовь к экзотическим именам. Но мама все равно всегда звала ее Аней.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно