|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Фильма пятая. Фильма шестая | Автор книги - Борис Акунин

Cтраница 46

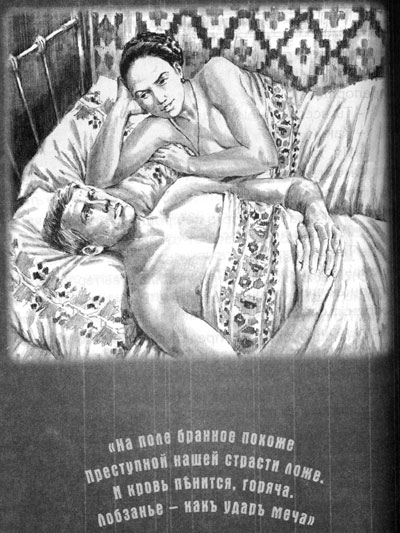

– С великим наслаждением, – осклабился Алеша. Внутри же весь подобрался. Присмотреться решили, ясно. Предстоит экзамен. Надо выдержать его на «отлично». Шанса на переэкзаменовку не будет. – Сию минуту, моя русалочка. Только портсигар захвачу. В спальне взял из тумбочки маленький плоский «браунинг», сунул в карман брюк. Вряд ли эта одалиска будет его убивать, но лишняя предосторожность не помешает. Где-то поблизости должен находиться Калинкин, которому поручено следить за Учительницей. Если что – прикроет. По дороге к Мавкиному дому, неся всякую развязную чушь, Романов пытался выявить Васино присутствие. То внезапно оборачивался, то нагибался поднять упавший платок. Калинкин вёл наблюдение безупречно – ни разу не засветился. Оказавшись в горнице, Алексей, следуя роли, сразу же притянул девушку к себе. Был уверен, что она снова, как тогда, даст ему отпор, после чего можно будет изобразить оскорбленное мужское самолюбие и перейти к деловой фазе – послушать, какую словесную канитель она начнет плести. По ее вопросам, по речевым и интонационным нюансам можно будет о многом догадаться. Сюрприз! Неожиданно для подпоручика бывшая неприступная дева сама подалась к нему, жарко задышала, приоткрыла сочные губы. Когда он замешкался, глухо прошептала: «Ну что же ты?» Хлестаков, которого изображал Алеша, в такой ситуации мог повести себя одним-единственным образом. Поступить иначе значило провалить дело. Проклиная все на свете: свою легенду, чертову шпионку с ее дешевыми капканами, службу в контрразведке, он поднял соблазнительницу на руки и обреченно понес в соседнюю комнату. Дверь, будто нечаянно, была приоткрыта и виднелась кровать. К досаде прибавилась еще и паника. Какой может быть любовный пыл в подобном расположении духа? А если примитивный армейский бабник вдруг окажется неспособен к любовным утехам, это сразу выдаст его внутреннее напряжение, притворство, фальшь. Только зря Алеша беспокоился. Он так давно не обнимал женское тело, а безмолвная русалка была так покорна, так хороша собой, что ни малейших затруднений не возникло. Совсем наоборот: в определенный момент пришлось до крови прикусить губу, чтобы напомнить себе – это не любовь, это служба. Он нарочно заставил себя думать о другой шпионке, столь же привлекательной, которая однажды разбила ему сердце. Думал пробудить в себе ненависть к притворщице Мавке, но вместо этого испытал еще более острое желание. Учительница исполняла свою роль ничуть не хуже. Должно быть, имела изрядный опыт в постельном лицедействе. И все-таки, несмотря на злые мысли и неотступную настороженность, это было чудесно. Как будто исчезли война, смерть, измена, ложь. Таково мистическое свойство самого естественного из человеческих занятий. После страсти она, конечно, изобразила разнеженность, стала приставать с расспросами – чего и следовало ожидать. Он тоже играл сладкую расслабленность. Сам мысленно повторял: гадость, какая гадость. Будто насильно себя уговаривал. Далила и Самсон

Никогда себе этого не прощу, думала Мавка, а сама содрогалась от отвращения. Не к тому, что произошло – к себе. Это было ужасно. Она готовилась вытерпеть унижение, боль, прилив тошноты. Вначале всё так и шло. Но потом… Она ощущала себя предательницей. Но обманывать саму себя было не в ее правилах. Следовало смотреть правде в глаза. Ей понравилось то, что произошло. Больше, чем понравилось.

Возможно, во время этого она забыла об Опанасе потому, что с другим мужчиной получилось совсем-совсем по-иному. Она думала, что они все непременно рвут, кусают, бросают короткие приказы. А оказывается, вовсе не обязательно. Что если мужчины в постели вообще все разные? О, теперь она была опытной женщиной. Два с половиной любовника (за половинку она посчитала прапорщика Васю) – это вам не один. – Ты всегда такой с женщинами? – спросила она. – Какой «такой»? – Ну, такой… Нежный. Он поглядел на нее с недоумением. Улыбнулся. Что за чушь я несу, спохватилась Мавка. Разве о том надо? – Ты теперь стал большой начальник, да? – Ты даже себе не представляешь, насколько большой, – с готовностью ответил подпоручик. – Начальство наконец признало, что Романов на многое способен. Если б я мог тебе рассказать, ты бы ахнула. Не имею права. Но скоро ты всё узнаешь. Я, может, буду считаться исторической фигурой. Когда ты меня трогаешь, – он положил ее руку на себя, – можешь считать, что прикасаешься к истории. И захихикал, как бы довольный своим остроумием. Чем больше он болтал, тем быстрее приходила в себя Мавка. Вот теперь ей сделалось по-настоящему тошно. Я развратная, я гнусная, думала она. Как я могла с этим пошляком, с этим ничтожеством так забыться! С москальской тварью, с самодовольной скотиной! Завтра будет офицерам в штабе хвастать, как хохлушечка под него сама подстелилась. И захлестнула Мавку такая жгучая ненависть, что она выпрыгнула из кровати и кинулась к божнице. – Ты куда? – Нагрешила я. Хочу лампадку зажечь… Трясущимися пальцами поднесла спичку к красной стеклянной чашечке. Губы беззвучно шептали: «Здохни, зникни!» Это был не секундный порыв. Обернувшись, она поглядела на оскорбителя холодным, брезгливым взглядом. Как на придорожную падаль. Мужчина этот смертельно перед нею виноват. За смертельную вину расплата одна – смерть. О Деле в эту минуту она не думала. И расплата наступила…

Нимец прятался где-то во дворе. Когда Мавка входила в дом, на ветке можжевельника висела белая тряпица – условный знак, что прикрытие обеспечено. Теперь где-то там, во мраке, дикий и страшный человек, от одного вида которого у нее всегда шел мороз по коже, готовился к убийству… Скорей бы уж, сказал себе Мавка, гадливо содрогнувшись. А потом нагреть воды и мыться, мыться, мыться. Только такое не смоешь… Она повернулась к подпоручику, ненавидя его еще лютей. Взялась за нижнюю юбку. Боялась, он станет мешать, снова лезть, но он тоже поднялся и быстро, по-военному оделся. – Поговорим о работе? Потехе час, как говорится, а делу – время, – сказал Романов, важно супя брови. – Не только на мне, но и на всех моих сотрудниках нынче большущая ответственность. Теперь мы с тобой, можно сказать, свои люди. – Он подмигнул. – Служи, старайся. А я тебя отблагодарю.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно