|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Фильма пятая. Фильма шестая | Автор книги - Борис Акунин

Cтраница 16

Распоряжалась женщина средних лет, со строгим лицом. Судя по речи, из образованных. Приживалки и прислужницы слушались ее беспрекословно, называли Марьюшкой или Марьей Прокофьевной. Экономка, определил Зепп. Из поклонниц, но не великосветских, кто за модой гонится, а из настоящих. В кухне на столе пыхтел большой купеческий самовар с медалями. Иногда Странник сам раздувал угли мягким сапогом. Скатерть с красными вышитыми петухами – и тут же веджвудский чайный сервиз. Резные ореховые стулья – и грубо сколоченная скамья. На стене старинного письма икона в пышном серебряном окладе – и копеечные бумажные образки. И всё здесь было так. Дорогое и дешевое, красивое и безобразное вперемешку. В углу, например, зачем-то лежал свернутый полосатый матрас, на нем непонятная подушка с пришитой бечевкой. На самом видном месте – телефонный аппарат, новейшей конструкции. Но перед ним, неясно с какой стати, деревянная подставка, какие бывают у чистильщиков обуви. В общем, сплошные шарады. Утерев слезы, высморкавшись, Зепп сказал: – Вот, всю свою тугу на вас излил, и будто душой оттаял. Словно ангел по сердцу пролетел. – Неистинно говоришь, – поправил «странный человек». – Ангел по душе летать не могет. Потому ангел и душа – одно. Тело – бес, душа – ангел. Только люди-дураки ей воли не дают. Пора было, однако, и честь знать. Для первого раза и так сделано достаточно. – Спасибо вам, святой вы человек. – Зепп поднялся. – Это оставляю. На милостыню убогим. Положил на стол изрядный пук кредиток. Ну-ка, что угодник? Сейчас выясним, в какой папке правда – первой или второй. Бескорыстник или хапуга? Странник на деньги глянул рассеянно, кивнул. – Ин правильно. У тебя, Емеля, денег много, а есть которые куска хлеба не видют. Непонятно. То ли действительно равнодушен, то ли кинется пересчитывать, когда толстосум отбудет. Надо было проверить еще одно. – Светлая у вас душа, Григорий Ефимович. Солдатику этому бедному приют дали, не выгнали. А ведь чужой человек. Фон Теофельс видел, что бабы повели Тимо в какую-то каморку кормить, но уверен не был – оставят или нет. Свой глаз в квартире объекта был бы очень кстати. – Пускай его, – махнул Странник. – У меня тута всякой живности много. А то брешут разные – не исцелитель-де я, а мазурик. Натекось, полюбуйтеся. Выкусили? Был инвалид, а ныне в разуме… И ты ко мне захаживай, Емеля. Запросто. Полюбился ты мне, открытая душа. – Непременно приду, – поклонился Зепп. – Вы, отец святой, для меня теперь один свет в окошке. Видение малое, предвестное

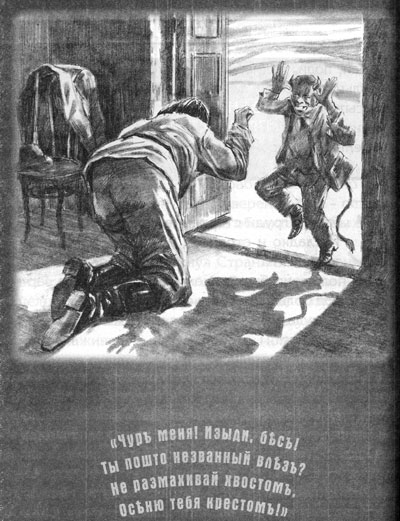

С утра в груди стеснение, как перед грозой. И сладко и страшно, и маетно. К великой тряске это. Тут положено быть малому видению, вроде зарницы перед большой молоньей. Повело куда-то, не разбирая пути. Кыш-кыш, наседки, с-под ног! Те знают, попрятались. В колидор потянуло, вот куда. Дверь там, которая на лестницу, дымится вся, туманится. Зыбкая. Придет скоро кто-то. И уж ясно, кто. Бес. Росточком нешибкий, но острозубый. Морда прельстительная, с улыбочкой. Роги лаковы. Встречать такого лучше на кортках, чтоб глаза в глаза. Присел, пальцы наперед выставил – козу рогатую.

Поди, поди, подманись. Молитовкой тя привечу, по рыльцу вострому, да по копытцам, да по брюхонцу несытому. Явился не запылился. Трень-трень-трень. Под чаек и беседушка

Несколько дней Зепп, как на службу, таскался в квартиру на Гороховой, а всё не мог решить, сколько в Григории настоящей странности, а сколько актерства. Мужик был хитрый, неочевидный. Простодушие и доверчивость сочетались в Страннике с поразительным знанием людей. И мысли обо всем на свете у него, как у любого пророка, вышедшего из народной гущи, были не заемные, а собственные. Хоть фон Теофельс в веселую минуту и называл себя универсальным антропологом, но такая особь ему попалась впервые. Разговоры со «странным человеком» он, вернувшись к себе, анализировал и самое примечательное даже записывал. Тут была некая загадка. Про Силу (так Григорий именовал свой мистический дар, в который незыблемо верил) Зепп слушал без большого внимания. Чудес майор не признавал Его жизненный опыт свидетельствовал, что за каждым сверхъестественным явлением кроется какое-нибудь надувательство. Однако самомнение у темного, полуграмотного мужика было воистину удивительное. Он говорил про себя (в тетрадке для отчета записано): «Человечишко-то я репейный. Дрянь человечишко. Кабы не Сила, тьфу на меня, не жалко. Но Бог, Ему видней. Положил на плечи мои корявые тягу – тащи, сыне. Расея на мне, царство всё, с приплодом вперед на три возраста. Страшно, коленки гнуся. И чую – не сдюжить, а куды денешься – плачу да тащу. Под ноги мне коряги суют, каменюками кидают, калом мерзким швыряют. Дураки! Упаду – им всем каюк». Записано слово в слово, по памяти, а память майора фон Теофельса сохраняла человеческий голос не хуже граммофонного диска. При подобной мегаломании Странник не чурался мелкого трюкачества. С «золотопромышленником Базаровым», которого считал за своего, комедии не ломал. А вот если появлялся кто-нибудь новый, важный, особенно надутые барыньки, начинался целый спектакль. Дорогих «гостюшек» усаживали потрапезничать чем Бог послал. В середину стола ставили большую супницу с щами или ухой, Странник клал перед собой буханку ситного и развлекался: отламывал кусок, макал в жижу и собственноручно запихивал каждому в рот, нарочно капая жиром на шелк да чесучу. Это у него называлось «преломить хлебы». Гости покорно всё сносили – они пришли, заранее готовые к чудачествам. Любил Григорий подпустить чопорной даме соленое словцо, поинтересоваться, давно ль блудному греху предавалась или еще что-нибудь этакое. Самых замороженных звал с собой в баньку, душу с телом отмыть. Если фраппированная дама после такого приглашения в ужасе убегала, долго хохотал, тряся бородой. Занятно было наблюдать, с каким почтением относится Странник к телефонному аппарату. Сам он никогда никому не звонил и трубки не снимал – за это отвечала экономка. Но если она просила Григория поговорить, он исполнял целый ритуал. Разглаживал надвое волосы, оправлял бороду, обязательно плевал на правую ладонь. Разъяснилась и подставка перед аппаратом – на нее Странник ставил ногу. Свободной рукой упирался в бок. И лишь приняв эту гордую позу, кричал в трубку: «Ктой-то?» – хоть, конечно, уже знал от Марьи Прокофьевны, с кем предстоит разговор.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно