|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Дочь регента | Автор книги - Александр Дюма

Cтраница 97

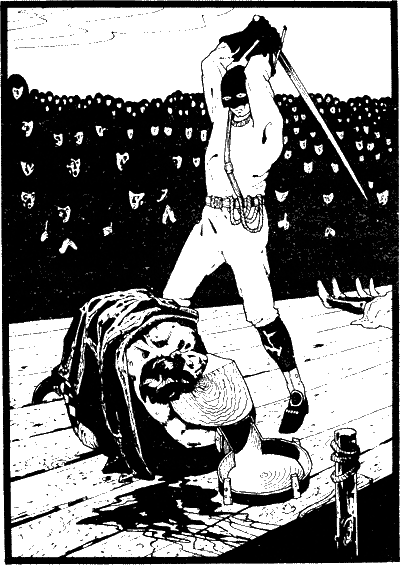

Дю Куэдик наклоняется, но прежде кричит в толпу: — Вот как благодарят солдат за верную службу, и вот как вы держите свои обещания, о трусливые бретонцы! Помощники палача ставят его на колени. Второй раз блеснул меч, и дю Куэдик рухнул рядом с Талуэ. Палач поднял голову, показал ее народу, потом поставил ее на одном из углов эшафота, напротив головы Талуэ. — Кто следующий? — спросил метр Ламер. — Не имеет значения, — ответил чей-то голос, — но последним должен быть господин де Понкалек: так сказано в приговоре. — Тогда я следующий, — воскликнул Монлуи, — я! И Монлуи стремительно поднялся на эшафот. Но взойдя на него, он остолбенел, и у него волосы встали дыбом: в одном из окон прямо перед собой он увидел свою жену и своих детей. — Монлуи! Монлуи! — закричала его жена, и по ее голосу было слышно, что у нее разрывается сердце, — Монлуи, мы здесь, взгляни на нас! Солдаты, горожане, священники, палачи — все обернулись на этот крик. Гастон воспользовался свободой, которую сеет вокруг смерть, и, бросившись к эшафоту, поднялся на первые ступени лестницы. — Жена моя! Дети мои! — закричал Монлуи, ломая в отчаянии руки. — О, сжальтесь надо мной, уйдите! — Монлуи! — воскликнула жена, поднимая на руках и показывая младшего сына. — Монлуи, благослови детей, и, может быть, один из них отомстит когда-нибудь за тебя! — Прощайте, дети мои, благословляю вас! — закричал Монлуи, простирая руки к окну. Это последнее прощание разнеслось во тьме и эхом отозвалось в сердце каждого присутствующего. — Довольно, — сказал Ламер осужденному, — довольно! И добавил, повернувшись к помощникам: — Поспешите, а то народ не даст нам кончить. — Будьте спокойны, — ответил Монлуи, — даже если бы народ меня спас, я бы не захотел их пережить! И он показал на головы своих товарищей. — О, я правильно их оценил! — воскликнул Гастон. — Монлуи, мученик, молись за меня! Монлуи послышался знакомый голос, и он обернулся, но в то же мгновение палачи завладели им; крик, вырвавшийся из толпы, поведал Гастону, что Монлуи последовал за товарищами, что настала его очередь. В одно мгновение он поднялся по лестнице и очутился на позорном помосте высоко над толпой. Головы Талуэ, дю Куэдика и Монлуи были выставлены на трех углах эшафота. В народе началось странное волнение. Казнь Монлуи и обстоятельства, которыми она сопровождалась, всколыхнули толпу. Огромная шевелящаяся площадь, откуда доносились угрозы и проклятия, показались Гастону морем, по которому перекатывались живые людские волны. В это мгновение он подумал, что его могут узнать, и, если хоть кто-то произнесет его имя, он не сможет осуществить свои намерения. Он мгновенно упал на колени и, обхватив руками плаху, положил на нее голову. — Прощай, — прошептал он, — прощай, моя милая! Прощай, моя дорогая, моя нежная Элен! Супружеский поцелуй будет мне стоить жизни, но не чести. Увы! за четверть часа в твоих объятиях придется заплатить пятью головами! Прощай, Элен, прощай!

Сверкнул меч палача. — А вы, друзья мои, простите меня! — успел добавить молодой человек. Меч обрушился, и голова покатилась в одну сторону, а тело — в другую. Тогда Ламер поднял голову и показал ее народу. Но толпа глухо зарокотала: никто не узнал в ней Понкалека. Палач не понял, что значит этот шум, он поставил голову Гастона на оставшийся свободным угол, столкнул тело ногой в тележку, где его дожидались тела трех товарищей, и, опершись на свой длинный меч, зычно прокричал: — Правосудие свершилось! — А я как же? — раздался громовой голос. — А я? Меня забыли! И Понкалек в свою очередь взбежал на эшафот. — Вы?! — воскликнул Ламер, пятясь, будто он увидел призрак. — Кто вы? — Я — Понкалек. Приступайте, я готов. — Но, — возразил, дрожа, палач, оглядывая по очереди углы эшафота, — у меня все четыре головы на месте! — Я — барон де Понкалек, понимаешь? Я должен умереть последним, и вот я. — Считайте, — ответил Ламер, столь же бледный, как и сам барон, показывая мечом на четыре угла эшафота. — Четыре головы! — воскликнул Понкалек. — Невозможно! И в этот момент у одной из голов он узнал благородное бледное лицо Гастона, который, казалось, улыбался ему и после смерти. Он в ужасе отступил. — Убейте меня побыстрее! — в отчаянии простонал он. — Вы что, хотите, чтоб я умирал тысячу раз? В это время на эшафот поднялся один из комиссаров, вызванный главным палачом. Он взглянул на осужденного. — Этот господин — действительно барон де Понкалек, — сказал он. — Делайте ваше дело. — Но, — воскликнул палач, — вы же сами видите, что голов и так уже четыре! — Ну что же! Будет пять: много — не мало. И комиссар спустился по лестнице, сделав знак бить барабанам. Ламер шатался как пьяный; ропот толпы все усиливался. Люди не могли вынести больше этого ужаса. На площади стоял шум, факелы погасли, солдат стали теснить, и они кричали: «К оружию!» В какое-то мгновение раздались возгласы: — Смерть комиссарам! Смерть палачам! И тогда жерла пушек крепости, заряженных картечью, повернулись к толпе. — Что я должен делать? — спросил Ламер. — Рубите! — послышался тот же голос, который все время до этого отдавал распоряжения. Понкалек опустился на колени. Помощники палача уложили его голову на плаху. Священники в ужасе разбежались, солдаты задрожали, и Ламер, отвернув голову, чтобы не видеть свою жертву, опустил меч. Через десять минут площадь опустела, окна закрылись, и свет в них погас. Артиллеристы и фузилёры продолжали стоять вокруг разобранного эшафота и молча смотрели на огромные пятна крови на мостовой. Монахи, к которым доставили тела казненных, с ужасом увидели, что, как говорил Ламер, их действительно пять, а не четыре. У одного из трупов в руке была смятая бумага. Это был приказ о помиловании остальных четырех! Тогда только все объяснилось, и преданность Гастона, не имевшего доверенных лиц, стала известна. Монахи хотели отслужить мессу, но председатель суда Шатонёф, опасавшийся беспорядков в Нанте, приказал отслужить ее как можно скромнее. В среду на страстной неделе казненные были преданы земле. В часовню, где были погребены их изувеченные тела, по слухам, засыпанные известью, наполовину уничтожившей останки, народ не пустили. Так закончилась нантская трагедия.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно