|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Думай «почему?». Причина и следствие как ключ к мышлению | Автор книги - Джудиа Перл , Дана Маккензи

Cтраница 21

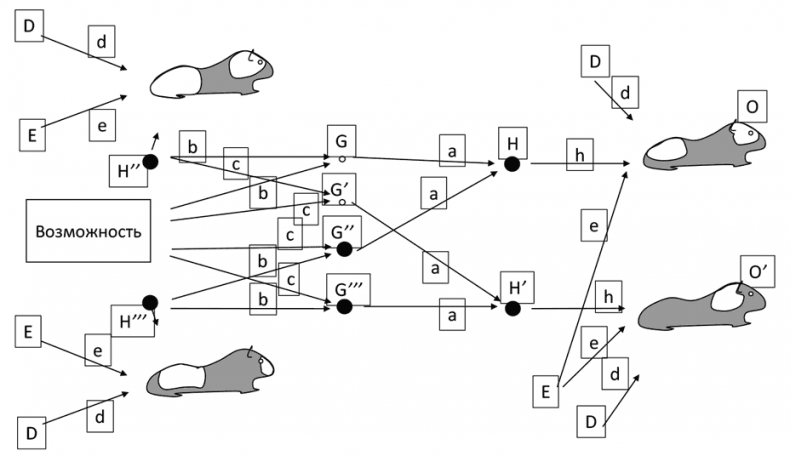

Рис. 11. Первая путевая диаграмма Сьюалла Райта, показывающая все факторы, влияющие на окраску меха у морских свинок: D — факторы внутриутробного развития (от зачатия до рождения); E — средовые факторы (после рождения); G — генетические факторы от каждого из родителей; H — объединенные наследственные факторы от обоих родителей, O, O’ — потомство. Целью анализа была оценка силы воздействия факторов D, E, H (на диаграмме приведенных как d, e, h). Один момент диаграмма не отражает прямо — разницу между обычной и инбредной семьями. В последней будет сильная корреляция между наследственностью отца и матери, что Райт отметил обоюдонаправленной стрелкой между H’’ и H’’’. Кроме этой, все остальные стрелки на диаграмме направлены в одну сторону и ведут от причины к следствию. Например, стрелка от G до H означает, что наследственный материал сперматозоида отца имеет прямое каузальное влияние на наследственность потомства. Отсутствие стрелки от G до H’ означает, что сперматозоид отца, давший жизнь потомку О, не влиял каузально на потомка О’. Эти буквы, называемые путевыми коэффициентами, отражают силы каузальных воздействий, которые Райт хотел найти. Грубо говоря, путевой коэффициент отражает долю изменчивости в конечной переменной, которая определяется исходной переменной. Так, достаточно очевидно, что 50 % наследственности любого потомка передается от каждого из его двух родителей, поэтому а должно быть равно ½ (по техническим причинам Райт предпочитал брать квадратный корень, так чтобы а = 1/ √2 и а 2 = ½). Такая интерпретация путевых коэффициентов, в терминах доли изменчивости, объясняемой данной переменной, в те времена была разумной. Современная причинная интерпретация иная: путевые коэффициенты представляют собой результаты гипотетического воздействия исходной переменной. Однако появления концепции воздействия в 40-х годах ХХ века нужно было ждать еще долго, и Райт, который написал свою статью в 1920 году, не мог ей воспользоваться. К счастью, в простых моделях, проанализированных им тогда, обе интерпретации приводят к одинаковым результатам. Я хочу подчеркнуть, что путевая диаграмма не просто красивая картинка, это мощный вычислительный аппарат, потому что правило для подсчета корреляций (мост со второй на первую ступень) включает прослеживание путей, соединяющих две переменные между собой, и перемножение коэффициентов, встреченных по пути. Обратите также внимание, что опущенные на рисунке стрелки на самом деле выражают более важные допущения, чем те, которые на нем присутствуют. Не изображенная стрелка означает, что каузальное воздействие равно нулю, в то время как присутствующая стрелка ничего не говорит нам о силе воздействия (если только мы априорно не придадим путевому коэффициенту определенное значение). Работа Райта была настоящим прорывом и заслуживает упоминания в качестве эпохального результата в биологии. Несомненно, это важнейшая веха в истории науки о причинности. Рис. 11 — первая опубликованная каузальная диаграмма, первый шаг ХХ столетия на вторую ступень Лестницы Причинности, и шаг не робкий, а уверенный и обдуманный! На следующий год Райт опубликовал намного более общую работу под названием «Корреляция и причинность», объясняющую, как путевой анализ работает на другом материале, не только на морских свинках. Не могу представить, какую реакцию на свою публикацию ожидал Райт, но то, что воспоследовало, определенно ошеломило его. Это было опровержение, опубликованное в 1921 году неким Генри Найлзом, учеником американского статистика Раймонда Пирла, который, в свою очередь, был учеником Карла Пирсона, крестного отца статистики. Академический мир полон цивилизованного людоедства, и мне за свою в основном тихую научную карьеру тоже приходилось испытывать его на собственной шкуре, но все же мне редко попадались настолько злобные критики, как Найлз. Он начинает с длинной серии цитат из своих героев, Карла Пирсона и Фрэнсиса Гальтона, доказывая избыточность или даже бессмысленность термина «причина». Он делает вывод: «Противопоставление „причинности” и „корреляции” необоснованно, потому что причинность — это просто совершенное проявление корреляции». В этом предложении он прямо повторяет то, что Пирсон писал в своей «Грамматике науки». Далее Найлз старается принизить всю методологию Райта. Он пишет: «Главная ошибка этого метода — предположение, что возможно априори задать относительно простую графическую схему, которая будет верно отражать пути воздействия нескольких переменных друг на друга и на общий результат». Наконец, Найлз разбирает несколько примеров и, путаясь в расчетах, поскольку не дал себе труда разобраться в правилах, установленных Райтом, приходит к противоположным выводам. В итоге он заявляет: «Таким образом, мы заключаем, что с точки зрения философии основания метода путевых коэффициентов ложны, в то время как на практике результаты применения его там, где возможна проверка, доказывают его совершенную ненадежность». С научной точки зрения тратить время на детальный разбор опровержения Найлза, вероятно, не стоит, но его статья очень важна для нас, историков науки о причинности. Во-первых, она бесхитростно отражает отношение большинства ученых того поколения к причинности и тотальную власть его наставника Карла Пирсона над научными умами того времени. Во-вторых, возражения Найлза мы продолжаем слышать и сегодня. Конечно, иногда ученые не представляют с точностью всю сложную сеть взаимоотношений между изучаемыми переменными. В этом случае, предполагал Райт, мы можем использовать диаграмму в исследовательском режиме; мы можем постулировать определенные причинно-следственные отношения и рассчитать предсказанные корреляции между переменными. Если они противоречат объективным данным, у нас появляется свидетельство, что отношения, допущенные нами, ложны. Этот способ применения путевых диаграмм, вновь открытый в 1953 году Гербертом Саймоном (ставшим в 1978 году лауреатом Нобелевской премии по экономике), вдохновил множество исследований в общественных науках. Хотя нам и не нужно знать все причинно-следственные взаимоотношения между интересующими нас переменными и мы в силах делать некоторые выводы, обладая только частичной информацией, Райт подчеркивает один момент с абсолютной четкостью: каузальные выводы невозможно сделать, не имея каузальной гипотезы. Это перекликается с теми выводами, которые мы сделали в главе 1: невозможно ответить на вопрос второй ступени Лестницы Причинности исключительно на основе данных первой ступени. Иногда меня спрашивают: не делает ли это каузальные умозаключения тавтологичными, замкнутыми сами на себя? Разве тем самым вы не предполагаете именно то, что хотите доказать? Правильный ответ — нет. Объединяя очень приблизительные, качественные и очевидные предположения (например, что цвет меха у потомства не влияет на цвет меха родителей) с данными по морским свинкам за 20 лет наблюдений, Райт получил количественный и совершенно неочевидный результат: окраска меха на 42 % определяется наследственностью.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно