|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Мальчик. Рассказы о детстве | Автор книги - Роальд Даль

Cтраница 15

В каждой спальне было около двадцати кроватей. Это были маленькие и узкие кровати, выстроенные вдоль стен с обеих сторон. В центре спальни располагались раковины, где мы чистили зубы и мыли руки и лицо – всегда холодной водой, которая стояла на полу в больших кувшинах. Если ты уже вошёл в спальню, то выходить из неё запрещалось – за исключением случаев, когда ты шёл к Матроне доложить, что заболел или поранился. Под каждой кроватью стоял белый горшок, и перед тем как лечь в постель, ты должен был встать на коленки на полу и оставить в этом горшке содержимое мочевого пузыря. Перед отбоем по всей спальне слышалось тихое буль-буль-буль – все мальчики писали в свои горшки. Сразу после этого полагалось лечь в кровать и не покидать её до следующего утра. Где-то в коридоре был туалет, но ходить туда строго запрещалось – оправданием такому проступку мог служить разве что острый приступ поноса. Поход в туалет автоматически причислял тебя к жертвам поноса, и Матрона силком вливала в тебя порцию густой белой жидкости. От неё ты неделю страдал запором.

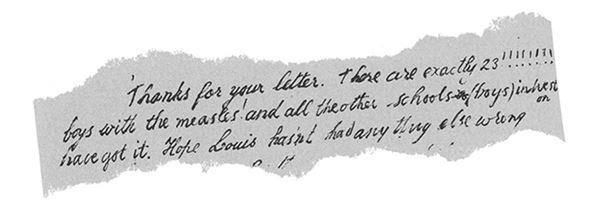

Спасибо за твоё письмо. У нас ровно 23!!!!!!!!!!!!! мальчика болеют корью! И во всех остальных школах (для мальчиков) тоже корь. Надеюсь у Луиса в остальном всё хорошо. В первую свою ночь в Сент-Питерсе, когда я после отбоя лежал в темноте, свернувшись калачиком, и отчаянно тосковал по дому, по маме и сёстрам, я думал только об одном. «Где они?» – спрашивал я себя. Где находится Лландафф по отношению к моей кровати? Я попытался разобраться, и это оказалось несложно, потому что в помощь мне был Бристольский залив. Выглянув в окно спальни, можно был увидеть сам залив, а большой город Кардифф, рядом с которым лежит Лландафф, раскинулся на том берегу почти напротив меня, чуточку севернее. Так что, если повернуться к окну, я окажусь лицом к дому. И я изогнулся в кровати так, чтобы оказаться лицом к моему дому и моей семье.

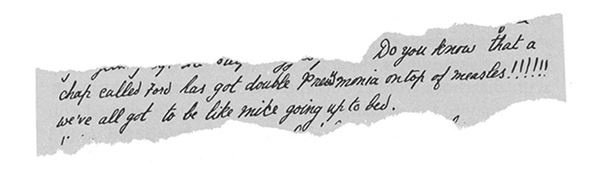

Оказывается у одного паренька, Форда, кроме кори ещё и двусторонняя пневмония!!!!!! Мы все должны подниматся в свои спальни тихо как мыши… С той самой ночи и на протяжении всей моей жизни в школе Сент-Питерс я никогда не засыпал спиной к семье. Разные кровати в разных спальнях требовали изворачиваться то так, то этак, но Бристольский залив всегда был моим ориентиром, и мне всегда удавалось провести воображаемую линию от моей кровати до нашего дома в Уэльсе. Ни единого раза я не уснул, отвернувшись от моих. Это было большим утешением. В мой первый семестр в нашей спальне был мальчик по фамилии Твиди. Однажды ночью, едва уснув, он начал громко храпеть. – Кто тут болтает? – крикнула Матрона, врываясь к нам. Моя кровать стояла близко к двери, и я помню, как снизу вверх, с подушки, смотрел на Матрону, на её силуэт на фоне освещённого коридора, и думал о том, какой у неё устрашающий вид. Мне кажется, больше всего меня пугала её гигантская грудь. Она приковывала мой взгляд, напоминая таран, или нос ледокола, или, может быть, пару фугасных мин. – А ну, признавайтесь! – снова выкрикнула она. – Кто болтал? Мы лежали беззвучно. И тут Твиди, который крепко спал на спине с открытым ртом, снова всхрапнул. Матрона уставилась на него. – Храп – отвратительная привычка! – сказала она. – Храпят только низшие классы. Его надо проучить. Не включая свет, она вошла и взяла с ближайшей раковины кусок мыла. Голая электрическая лампочка в коридоре освещала спальню бледным желтоватым светом. Никто из нас не осмеливался сесть в кровати, но все глаза были прикованы к Матроне. Мы ждали, что она станет делать. У неё всегда висели на поясе ножницы, подвешенные на бинте, и вот этими ножницами она наскоблила себе в ладонь мыльную стружку. Потом она подошла к несчастному Твиди и принялась очень осторожно ссыпать эту стружку в его раскрытый рот. У неё была целая пригоршня этих мыльных опилок, и мне казалось, что это никогда не кончится. «Что теперь будет с Твиди?» – гадал я. Мыло залепит ему горло? Он задохнётся? Она что, хочет его убить? Матрона отступила на пару шагов и скрестила руки на своей могучей груди – точнее, под грудью. Ничего не происходило. Твиди продолжал мерно храпеть. И вдруг он забулькал, и изо рта у него пошли пузыри. Они лезли и лезли, пока всё его лицо не покрылось пузырящейся белой мыльной пеной. Это было ужасное зрелище. Потом Твиди закашлялся, захлёбываясь и отплёвываясь, рывком сел на кровати и принялся судорожно ощупывать своё лицо. – Ой! Ой-ой-ой! Чт-т-то это? – запинался он. – Чт-т-то это у меня на лице? Помогите! Матрона швырнула в него маленькое фланелевое полотенце и сказала: – Утрись, Твиди. И чтобы я больше никогда не слышала твоего храпа. Тебя что, не учили, что на спине не спят? С этими словами она широким шагом вышла из спальни и захлопнула за собой дверь.

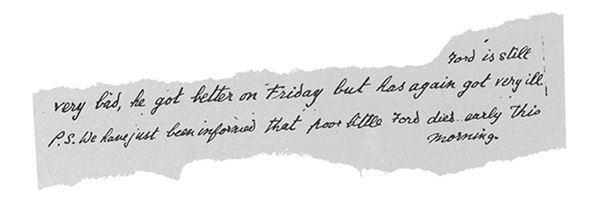

Форд всё ещё сильно болен, ему в пятницу полегчало но потом опять стало очень плохо. P. S. Только что нам сказали что бедный маленький Форд умер сегодня рано утром. Ностальгия

Весь свой первый семестр в Сент-Питерсе я тосковал по дому. Тоска по дому – это такая болезнь, она ещё называется «ностальгия». Она немножко похожа на морскую болезнь. Ты не знаешь, как это тяжело, пока не заболеешь ею, а когда заболеваешь, она как будто бьёт тебя под дых с такой силой, что хочется умереть. Единственное утешение, – что и тоска по дому, и морская болезнь излечиваются мгновенно. Первая проходит в тот же миг, когда покидаешь территорию школы, а вторая забывается, как только корабль входит в порт. В первые две недели в школе у меня была такая мучительная ностальгия, что я стал разрабатывать хитрый план: как сделать, чтобы меня отправили домой, хотя бы на несколько дней. Идея состояла в том, чтобы изобразить внезапный приступ острого аппендицита. Вы, вероятно, подумаете, что девятилетний мальчик только по глупости мог надеяться провернуть такой трюк, но у меня были серьёзные основания считать, что всё получится. Дело в том, что всего за месяц до того у моей старушки-сестры – которая была уже совсем взрослая, на двенадцать лет старше меня, – действительно был аппендицит, и несколько дней перед операцией я мог вести наблюдения с близкого расстояния. Я заметил, что сестра жаловалась на острую боль в нижней части живота справа. При этом её всё время тошнило и рвало, она отказывалась от еды, и у неё была высокая температура. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно