|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эра великих географических открытий. История европейских морских экспедиций к неизведанным континентам в XV—XVII веках | Автор книги - Джон Перри

Cтраница 30

Средневековые лоции включали характеристики разных портов, и, когда в XVI в. такие вспомогательные средства для лоцмана начали печатать в больших количествах, к ним прилагался календарь, хитроумные диаграммы приливных таблиц и графики приливов, которые давали возможность сразу выбрать характеристику порта. Большинство этих диаграмм были построены в Бретани, где приливные условия сложны и печально известны. На некоторых из них стоят символы вместо названий в помощь неграмотным морякам. С другой стороны, ссылки на приливные потоки были схематичными в лоциях XVI в., и до XVIII в. не было достоверной информации о силе таких потоков. Незнание силы приливных потоков было распространенным источником ошибок, избежать которых можно было, только опираясь на долгий опыт управления кораблем в тех или иных водах. В целом знания о приливах в эпоху разведывательных экспедиций были по современным меркам приблизительными, но в европейских водах они были достаточно хороши для обычных целей, хотя нередко бывали случаи, когда корабли садились на мель, «ошибившись в приливе» даже в хорошо известных гаванях. Такова была информация для проводки судов, имевшаяся в распоряжении капитана корабля в конце XV в., который прокладывал путь своего корабля в море, используя визуальные наблюдения за сушей. Однако, долгое время находясь вне видимости земли – в долгих переходах по Средиземному морю, например, или при пересечении Бискайского залива, или плывя к островам в Атлантическом океане, – его лоции просто давали ему курс, которого надо было придерживаться, грубую оценку расстояния и описание суши, которой он надеялся достичь. Чтобы знать свое местонахождение в море день за днем, капитану нужно было сделать первый шаг от проводки судна к навигации; он должен был вести навигационное счисление пути. Если он совершал прямой переход с попутным ветром, то это было относительно простым делом. Все, что ему нужно было, – это определить скорость своего корабля; сколько было вахт и по сколько склянок каждая; это давало капитану расстояние, пройденное из точки отправления. Однако в XV в. не было средств для изменения скорости. Самым первым видом лага был кусок дерева, прикрепленный к длинному линю с узлами через определенные промежутки. Лаг был ребристым, чтобы сопротивляться тяге корабля, а позднее был оснащен опрокидывателем, чтобы облегчать возвращение в исходное состояние. Когда лаг отпускали, то скорость, с которой узлы убегали через корму, измеряли при помощи миниатюрных песочных часов. Этот примитивный лаг был изобретением XVI в. В XV в. моряк изучал поведение своего корабля, идущего вдоль известных берегов, и учился оценивать его скорость, наблюдая за кусками дерева или другими обломками, проплывающими мимо. Колумб всегда переоценивал скорость своих кораблей; вероятно, и многие капитаны тоже. Вероятность ошибки увеличивали незнание океанских течений и сложность ведения точного хронометража.

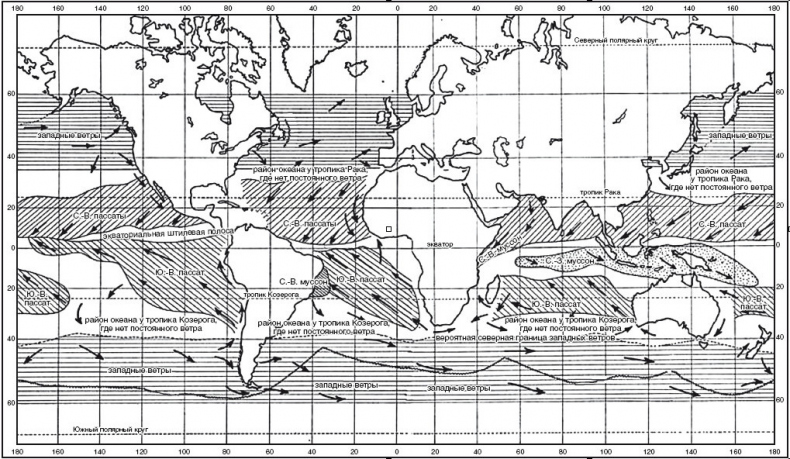

Всемирная карта ветров Нельзя было плыть по морю, взяв какой-то один курс. Корабль мог попасть в шторм и сойти с курса, или капитан мог намеренно заплыть далеко в Атлантический океан, например идя из Лиссабона в Ла-Манш или к Западной Африке, чтобы поймать попутный ветер до пункта своего назначения. Опять же он мог решить не ждать попутного ветра, а идти против встречного. В конце XV в. в связи с постоянным совершенствованием ходовых качеств океанских судов стало шире, чем раньше, применяться лавирование, и проблемы навигационного счисления пути стали, как следствие, более сложными. Возможность отследить продвижение корабля в таких обстоятельствах предоставляла галсовая доска. Это была деревянная доска, на которой была крупно нарисована роза ветров с 32 радиусами, соответствующими 32 лимбам компаса. Вдоль каждого радиуса розы ветров были в ряд просверлены дырочки, соответствующие 8 получасовым промежуткам времени вахты; а к центру доски были прикреплены на шнурах и свисали 8 деревянных колышков. Галсовую доску хранили в нактоузе рядом с компасом. Обязанностью рулевого было в конце каждой склянки или получасового периода своей вахты вставлять один колышек в одну из дырочек вдоль радиуса, соответствующего курсу корабля. В конце вахты весь путь, сохраненный таким образом на доске, переносили на грифельную доску, а с галсовой доски снимали все колышки для следующей вахты. По записям на грифельной доске капитан, зная или предполагая скорость своего корабля, переводил склянки в расстояние и делал поправки в зависимости от своего опыта на действие волн и течений и снос корабля. Снос корабля – серьезное обстоятельство, когда корабль плывет в соответствии с направлением ветра, – можно было приблизительно измерить, опустив с кормы в воду линь с привязанным к нему буем и определяя угол сноса с помощью компаса, стоя на корме. Но нет письменных свидетельств того, что такой метод использовали до середины XVI в. В XV в. мореплаватель, вероятно, приблизительно определял снос судна точно так же, как и его скорость, руководствуясь исключительно своим опытом. Благодаря же этому способу его оценки курса корабля и пройденного расстояния стали точнее. Для удобства расчета он обычно использовал лиги как единицы измерения расстояния. Лига изначально была расстоянием, которое средний корабль проходил за час в средних погодных условиях. Ее общепринятая величина варьировала в какой-то степени в зависимости от местности, но обычно она составляла 4 римские мили, то есть около 3 современных морских миль или чуть меньше. В XVI в. градус в день считался средним дневным переходом в океане. Подсчет, основанный на использовании галсовой доски, таким образом, был приближенным, но в водах Северной Атлантики он оставался самым распространенным методом навигационного счисления пути и в XVII в. До середины XVI в. для большинства североевропейских мореплавателей – единственным методом. Средиземноморские моряки были обеспечены лучше. По крайней мере с конца XIII в. итальянские и каталонские моряки использовали письменные галсовые таблицы – Toleta de Marteloio. Toleta давала в табличной форме решение ряда прямоугольных треугольников, в каждом из которых гипотенуза представляла собой рулевой курс корабля и пройденное расстояние. При лавировании капитан корабля, сверяясь по таблице с рядом курсов, которыми он плыл, и расстояниями, которые он прошел на каждом отрезке пути, мог определить для каждого отрезка пути расстояние по курсу к месту своего назначения, степень своего отклонения от желаемого пути, а также курс и расстояние, которое он должен пройти, чтобы вернуться к нему. Действительно, в открытом море капитан испытывал те же трудности, что и его североевропейские современники ввиду незнания океанских течений и отсутствия средств измерения скорости. Это были лишь два из множества примеров способов, в которых на протяжении эпохи разведывательных исследований математическая теория опередила развитие инструментов и методов точных измерений. Однако, предполагая, что его опыт дает ему возможность определять скорость его судна с приемлемой точностью, средиземноморский моряк мог продолжать рассчитывать, а не только приблизительно оценивать курс своего корабля и выдержанное по курсу расстояние. Галсовые таблицы, вероятно, были составлены людьми, обладавшими знаниями элементарной тригонометрии на плоскости, – вероятно, сначала евреями-математиками в Италии, Каталонии или на Майорке, которые в этом и многих других аспектах были посредниками между греко-арабской научной традицией и миром моряков в Западной Европе. В Каталонский атлас входит галсовая таблица, и аналогичные таблицы часто рисовали на морских картах, так что лоцман, произведя навигационное счисление курса, мог сделать визуальную отметку на своей карте.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно