|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Всеволод Большое Гнездо из рода Мономаха. Византийские уроки Владимирской Руси | Автор книги - Анатолий Вершинский

Cтраница 30

Осторожное, продуманное ведение военных действий было в духе Всеволода Юрьевича: насколько возможно, он избегал большой крови, добиваясь грамотным выбором позиций и точечными ударами по уязвимым местам противника нередко большего, чем дало бы ему генеральное сражение. Яркий тому пример – двухнедельное «стояние» в 1180 г. войск Всеволода (в составе суздальских, рязанских и муромских полков) против вторгшихся в Суздальскую землю ратей Святослава Всеволодича (в ту пору князя черниговского) и его союзников новгородцев, имевшее место на реке Влене (в которой историки видят р. Велю, приток Дубны [230]): «Соуждалци же стояху на горах, во пропастехъ и ломох, ако же нѣлзи ихъ доити полком Святославлимъ. Всеволожа дроужина хотяхоуть ехати крѣпько на Святослава, Всеволодъ же благосердъ сыи не хотя кровопролитья и не ѣха на нь, и посла Всеволодъ Рязяньскии князи, и вогнаша в товары (в стан. – А. В.) Святославле, и потопташа ѣ, а инѣхъ изоимаша, а другие исѣкоша…» [231] Измотанный налетами на свой лагерь, так и не дождавшись решающей битвы, Святослав, опасаясь весенней распутицы, поспешно отступил. Преследовать его не стали, но обоз отбили. Столь же расчетлив и сдержан Всеволод при осаде Биляра. Если бы не «молодецкая» выходка Изяслава, стоившая ему (и, наверное, не только ему) жизни, да не попытка булгар захватить русскую флотилию, поход 1183 г. мог бы окончиться практически бескровно. (Вновь напрашивается параллель с военно-политической стратегией Византийской империи, которая, усмиряя очередного беспокойного соседа, всеми способами старалась избегать масштабных сражений и отнюдь не желала его сокрушить, понимая, что опустевшее место займет другой, возможно, еще более опасный [232].) И вот эту кампанию, которая вовсе не ставила своей задачей разгром неприятеля и захват его территорий, но представляла собой радикальное средство принуждения к миру, современный автор сравнивает с крестовыми походами, допуская, что «в случае успеха Всеволод намеревался завоевать всю страну, а на ее месте создать вассальное христианское княжество.»! [233] Завоевывать Волжскую Булгарию никто из русских князей не собирался: ни Всеволод Большое Гнездо, ни его предшественники, ни преемники. Тем более под знаком креста. Правители Владимиро-Суздальской Руси были прагматики: в меру сильный и независимый добрый сосед был им нужнее, нежели слабый, внешне покорный, но затаивший злобу «подручник». Итак, договор, заключенный, как мы помним, Юрием Долгоруким, отцом Всеволода, продлен на прежних условиях. Везя водою тело скончавшегося от раны Изяслава, «Всеволодъ възвратися в Володимерь, а конѣ пусти на Мордву» [234]. Княжьи дружины не могли вернуться домой с пустыми руками. За пять веков до Петра Великого

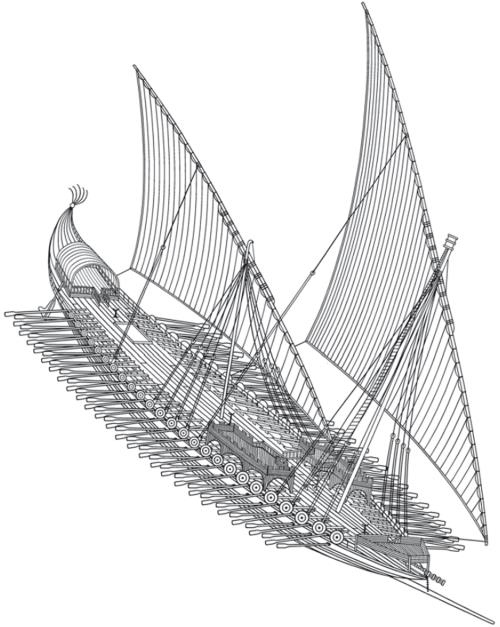

В числе условий договора наверняка была статья, обеспечивающая транзит товаров через владения булгарского эмира. Вопрос: много ли времени понадобилось русским купцам, чтобы воспользоваться этой вновь открывшейся возможностью? Вспомним, какие суда составляли флотилию Всеволода. Лаврентьевская летопись называет их обобщающим термином: «лодьи». Ипатьевская уточняет: «носады и галѣѣ» [235]. По поводу первых особых вопросов не возникает: носад, или насад (более древняя форма – насад) – изобретение отечественное. Это парусно-гребное судно с плоским дном и высоко «насаженными» дощатыми бортами, с круто задранными носом и кормой. Благодаря малой осадке применялось почти на всех речных путях Руси, годилось и для морского плавания. Средневековые насады широко использовались как военно-транспортные суда. Галея — птица заморская. Или лучше сказать: рыба? Есть версия, что это название происходит от греческого уаХеютцд («галеотис») – «меч-рыба». Начиная с VI в. основной боевой единицей византийского флота был дромон – парусно-гребной корабль с одним или двумя ярусами весел и тараном. Прообразами дромона считаются римские суда либурна и бирема. В «Тактике Льва», византийском военном трактате конца IX – начала X в., греческим термином уаХаіа (читается «галейа») обозначена одноярусная разновидность дромона – легкое и быстроходное судно, предназначавшееся для разведки и патрулирования. На латинском Западе с XI в. развивался и совершенствовался двухъярусный преемник дромона, пока не обрел законченный вид к исходу XIII в. Этот корабль получил известность под именем galea [236]. В XIII столетии он и остался: одноярусные суда были проще в постройке и управлении, чем двухъярусные, и прототипом военного парусно-гребного корабля последующих веков явился итальянский наследник дромона – судно с одним ярусом весел. Его название galera, вариант латинского galea (от греческого уаХаіа), стало «родовым именем» для всех боевых одноярусных кораблей. Галеры входили в состав военных флотов Европы до середины XIX в.

Византийский двухъярусный дромон времен Македонской династии (867-1056). Реконструкция Джона Прайора (John H. Pryor) Черное море открывало средиземноморским галеям путь в бассейн Днепра, Азовское – в систему Дона. Но переправлять морские суда по мелководным речным притокам и долгим волокам на Волгу и Оку было накладно. Видимо, галеи умели строить на приволжских верфях. Утверждать, что это умение русские корабелы конца XII в. переняли «от генуэзских колонистов, живших тогда на Днепре» [237], некорректно: колонии генуэзцев в Северном Причерноморье появились лишь в XIII–XIV вв. Но, возможно, их торговые суда изредка швартовались в черноморских гаванях и раньше – в последней трети XII в. Одна из статей договора, который заключил в 1169 г. с Генуей византийский император Мануил I Комнин, гласит: «Корабли генуэзских купцов имеют право проходить во все земли, кроме России и Матреги, если только его властью не будет туда разрешение» [238]. (Под «Россией» греки разумели побережье Азовского моря, «Матрегой» называли Тмутаракань.) Вряд ли подобное разрешение давалось часто: Византия берегла свою монополию на торговлю в Северном Причерноморье. Но познакомиться с итальянскими судами отечественные корабелы имели возможность не только в черноморских портах, но и в Константинополе, в предместье которого обосновались выходцы из Генуи. Так что образцом для русских судостроителей действительно могла стать генуэзская галея. Одноярусная, с одной мачтой и косым («латинским») парусом, или двухъярусная, с двумя мачтами и парусами? – вопросы, которые требуют отдельного рассмотрения.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно