|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Всеволод Большое Гнездо из рода Мономаха. Византийские уроки Владимирской Руси | Автор книги - Анатолий Вершинский

Cтраница 25

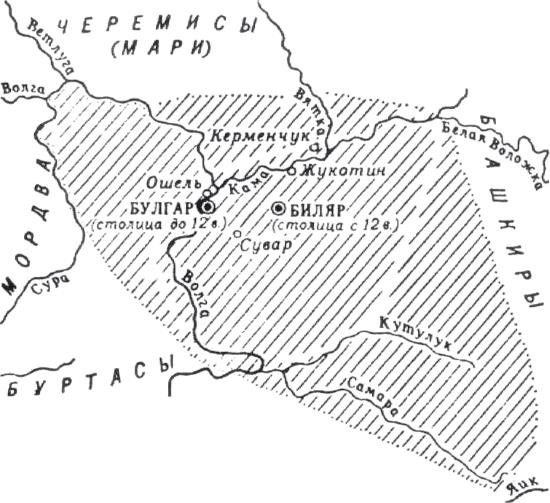

После падения Хазарского каганата срединную часть Волжского торгового пути контролировала Булгария. Договор Владимира Святославича с булгарским эмиром содержал статьи о взаимовыгодной торговле. В то же время у Киевского государства были и другие пути для выхода на восточные рынки. Суздальская Русь могла воспользоваться лишь одним путем на Восток – Волжским. Правда, выбор и здесь имелся: либо сбывать задешево лен, меха и воск булгарским купцам, которые затем перепродадут их втридорога в южных землях, либо добиться беспрепятственного провоза товаров через территорию Булгарии. Судя по тому, как богатела эта страна (в конце X в. ее столица – «маленький городок» Булгар, а со второй половины XII столетия – «Великий город» Биляр, превышавший размерами Киев и Новгород), суздальским экспортерам чаще приходилось довольствоваться первой возможностью. Но второй вариант использовался тоже. Это подтверждают прямые свидетельства персидских и арабских источников о русских судах на Каспии в XI и XIII вв., и с этим хорошо согласуется относящееся к XII в. известие, что между каспийскими портами Саксином (в устье Волги) и Амулем (на южном побережье Каспия) ежегодно курсировали до 400 больших морских кораблей, в числе которых, по мнению ряда историков, были и русские [200]. Набеги булгар и подвластной им мордвы на залесские города и села наносили ущерб не только земледельцам, чьи посевы жгли, а работников угоняли в полон, не только ремесленникам, чьи мастерские разоряли, но и купцам. Страдала экономика края в целом. О какой торговле в условиях войны, о каком транзите товаров через территорию противника могла идти речь? Предпринимая восточные экспедиции, владимирские князья преследовали неизменные цели: во-первых, отбить у булгар желание совершать новые набеги на русские земли; во-вторых, там, где это было возможно, взять Волжский путь под свой контроль (для чего в удобных для обороны урочищах ставились бревенчатые крепости: сначала – Городец на крутом волжском берегу, между двух глубоких оврагов; затем – Нижний Новгород на стрелке Оки и Волги); там же, где сделать этого не удавалось, обеспечить мирный торговый обмен с соседями.

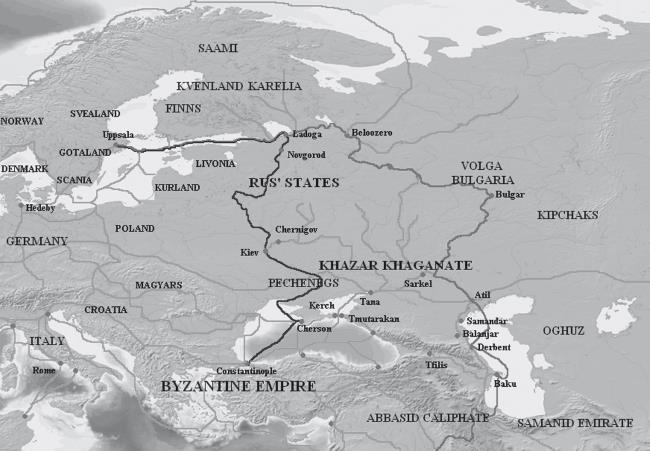

Балтийско-Волжский путь «из варяг в персы» (отмечен серым) древнее Балтийско-Днепровского пути «из варяг в греки» (обозначен черным)

Волжская Булгария Выйдя победителем из междоусобной борьбы, разгоревшейся в Северо-Восточной Руси после убийства Андрея Боголюбского, и наведя порядок внутри страны, владимирский князь Всеволод Юрьевич смог сосредоточиться на «волжском вопросе». Готовясь к масштабной кампании, он обратился за помощью к своим сторонникам, в том числе к великому киевскому князю Святославу Всеволодичу, с которым недавно замирился и как союзник рассчитывал на его поддержку. Об этой просьбе северного соседа коротко сообщает киевский летописец: «В лѣто 6690 (1182). Всеволодъ Гюрговичь князь Соуждальскии заратися с Болгары и присла ко Святославоу помочи прося.» [201]. Содержание письма известно в изложении В. Н. Татищева; источник им не назван; в какой степени пересказ соответствует оригиналу, неясно. Форма послания, на первый взгляд, отвечает дипломатическим нормам той эпохи. Святослав для Всеволода по возрасту и номинальному положению «старейший» – «отец», по княжескому роду – «брат», отсюда традиционное двойное обращение и общая тональность почтительной просьбы: «Отче и брате! Се болгары сосѣди наши, народъ безбожный, суть вельми богаты и сильны, нынѣ пришедъ по Волгѣ и Окѣ, якоже и коньми, съ великимъ войскомъ, многие города разорили, людей безчисленно плѣнили, которымъ единъ противиться не могу… Половцовъ же призывать не хочу, ибо они съ болгары языкъ и родъ единъ, опасаюся отъ нихъ измѣны, ниже хочу, чтобъ они, за моею саблею плѣнниковъ набравъ, ко вреду Руской земли усиливались; того ради прошу у тебя, да пришлешь ко мнѣ въ помочь достаточное войско, сколько самъ заблагоразсудишь, а когда тебѣ на иновѣрныхъ помочь потребна, я не облѣнюся самъ идти, или всѣ мои войска тебѣ послать» [202]. Содержание письма вызывает вопросы. Если ущерб, нанесенный булгарами «ныне», то есть около 1182 г., был так велик, то почему этот набег не упомянут в дошедших до нас летописях? Если Всеволод не доверял половцам и опасался их усиления за его счет, то с какой стати уже на следующий год он принял под свое верховное командование половецкую конницу? Да и суждение о том, что альянс с половцами может их усилить «ко вреду Руской земли», как называли в ту пору область Среднего Поднепровья, то есть владения Киева, Чернигова и Переяславля Южного, обращенное к бывшему черниговскому, а ныне киевскому князю, который сам в прежние годы трижды призывал половцев себе на помощь, вряд ли является дипломатичным. Наконец, зачем суверенный и сильный князь, которого через три года начнут официально титуловать «великим», предлагает другому князю, пусть и «старейшему», но реально более слабому, столь неравноценный обмен вспомогательными войсками? (В действительности Всеволод вовсе уклонится в дальнейшем от помощи Святославу против половцев.) Содержание письма явно домыслено В. Н. Татищевым или его источником, причем «реконструированный» текст, при кажущейся его учтивости, звучит весьма язвительно в отношении обоих князей. Так или иначе, обращение Всеволода к Святославу имело место, и помощь была оказана: киевский князь послал в поход на булгар своего сына Владимира с черниговской дружиной. Всего же под руку Всеволода Юрьевича встали восемь князей, и в 1183 г. к месту сбора войск прибыли полки пяти земель: Владимиро-Суздальской, Черниговской, Смоленской, Рязанской, Муромской. Да из Переяславля Южного, родовой вотчины Мономашичей, привел свою небольшую рать Изяслав, племянник Всеволода. За поруганные святыни

Вооруженные конфликты знает история взаимоотношений многих стран и земель. Воевали друг с другом народы, населяющие эти территории ныне; враждовали этносы, которые им предшествовали. И если противники исповедовали разные вероучения, то война, развязанная по вполне «мирским» причинам, приобретала в их сознании религиозную окраску, ведь борьба за интересы родного края, за жизнь и свободу соотечественников была одновременно отстаиванием своей веры и ее святынь, причем победа расценивалась как Божья милость, а поражение – как наказание за грехи. Вот только не надо путать причину и следствие: в подобных столкновениях межконфессиональные противоречия сторон часто лишь подливали масла в огонь, но не были источником возгорания.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно