|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Всеволод Большое Гнездо из рода Мономаха. Византийские уроки Владимирской Руси | Автор книги - Анатолий Вершинский

Cтраница 13

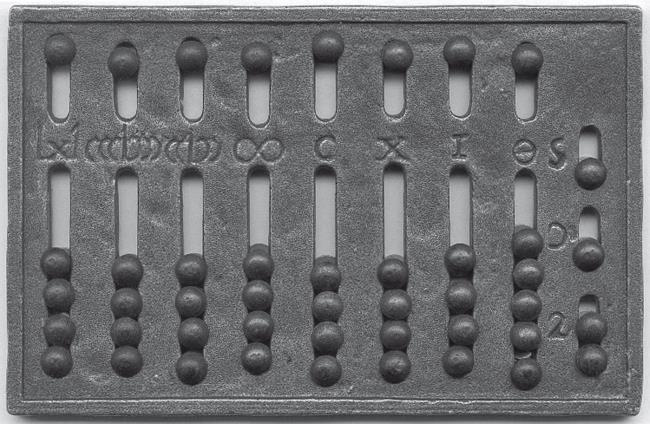

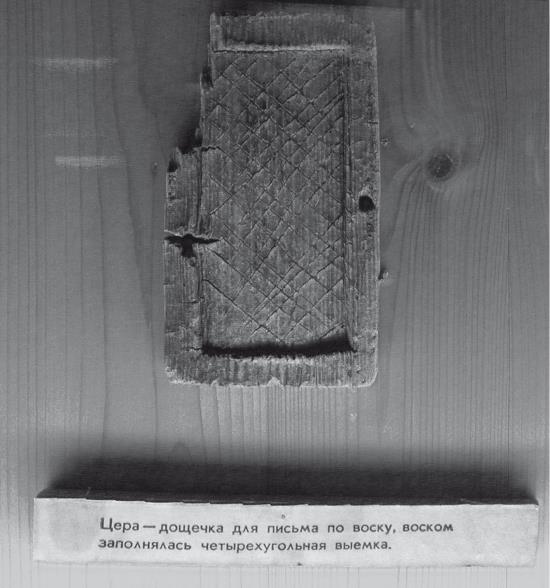

В Византии эпохи Комнинов элементарное образование (пропедиа), соответствующее программе начальной школы (грамматиста), дети состоятельных родителей получали, как правило, на дому. Вряд ли стал исключением и наш герой. Под руководством нанятого педагога он учился читать и писать – теперь уже и по-гречески. (Говорить на родном языке своей матери Всеволод, безусловно, умел.) Грамоте в ту пору обучали буквослагательным методом. Он был известен с античных времен, применялся во всей Европе, а в России продержался до 60-х гг. XIX в. В основе метода выделение единицы членения текста – буквы, которую однозначно связывали со звуком. Ученики заучивали буквы («альфа», «бета» [105], «гамма», «азъ», «буки», «вѣди», «глаголь».), составляли из них слоги и тоже заучивали их; затем читали слова «по складам», с обязательным произношением вслух, причем в школе ученики делали это хором. К письму приступали, уже освоив «склады»: сначала писали буквы и слоги, затем слова и предложения. Такое обучение было трудоемким и долгим. Чтобы лучше усвоить слова и выражения, широко использовали приемы мнемоники – искусства запоминания, ведь разговорный язык того времени существенно отличался от классического греческого, который преподавали в школе и на котором были написаны учебные тексты. Аналогичные мнемонические приемы практиковались и в училищах средневековой Руси. (Мнемотехника существует издревле и никогда не выпадала из арсенала обучения. Наверняка многим читателям памятны так называемые «зубрилки», до сих пор бытующие в школьной субкультуре, – устные, часто рифмованные, тексты, облегчающие запоминание тех или иных правил, – скажем, геометрии: «Биссектриса – это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам»; оптики: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан» и т. п.) Искусство счета, как и в античные времена, средневековые школяры постигали в буквальном смысле «на пальцах», а также с помощью абака. Наряду с уроками чтения, письма и счета в программу начального обучения входили занятия пением, преимущественно церковным; знакомили учеников и с основными событиями истории, прежде всего библейской. На Руси для копирования книг, в делопроизводстве и летописании применяли пергамен, а с XIV в. – и привозную бумагу. Для школьных штудий эти материалы были слишком дороги, и учащихся выручали пришедшие из античности церы – дощечки с углублениями, заливаемыми воском. Для записей на цере служил так называемый стиль (или стилос, а по-русски «писало») – инструмент, напоминающий современный стилус, используемый в мобильных устройствах для ввода информации. Стиль представлял собой металлический или костяной стерженек, один конец которого заострялся, другой же оформлялся в виде головки или лопаточки, служивших для затирания начертанного на воске.

Римский абак. Реплика из бронзы. XVII в. Jorns Online-Museum (URL: http://www.joernluetjens.de/museum-d.htm). Такими счетными приборами в Европе пользовались до XVIII столетия

Цера – деревянная дощечка с углублением, заливаемым воском, по которому писали костяным или металлическим стержнем – стилем, по-русски «писалом». Новгородский государственный объединенный музей-заповедник

Писала – орудия для письма на бересте и вощеных дощечках (церах). XI–XV вв. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник Использовали школьники и берёсту – самый доступный, самый «демократичный» писчий материал Средневековья. Буквы на берёсте обычно процарапывали тем же самым стилем. (В том, что берестяные грамоты, включая записи, сделанные школярами, сохранились преимущественно в Новгороде, заслуга его чрезвычайно сырой почвы, в которой из-за отсутствия доступа воздуха не гниет органика. Жители прочих русских городов не уступали в грамотности северянам.) В Византии в бытовых и учебных целях применяли, разумеется, церы: благо, русский воск поступал сюда регулярно. Виды берез, чья кора пригодна для письма, в средневековых пределах Восточной Римской империи встречались нечасто, зато бумага стала к тому времени сравнительно доступной и вошла в школьный обиход, писали же на ней перьями: изредка – тростниковыми, гораздо чаще – птичьими, обычно гусиными. Гуси вновь спасали Рим, теперь уже Второй, и на сей раз – от неграмотности. (Школяров, у которых не получалось от нее спасаться, «наставляли на ум» розгами – как в ромейских, так и в русских землях. Прутьев для порки хватало везде.) «Свободные искусства» изучали в школе

В системе византийского образования средней ступенью (педиа) было обучение в школе «грамматика». Само название «грамматическая школа» говорит о том, насколько важное значение придавалось в ней изучению норм языка. Описание одной из таких школ оставила Анна Комнина, византийская царевна, обессмертившая свое имя сочинением «Алексиада» – повествованием о времени правления ее отца, василевса Алексея I Комнина (1081–1118): «.справа от большого храма стоит грамматическая школа для сирот, собранных из разных стран, в ней восседает учитель, а вокруг него стоят дети – одни из них ревностно занимаются грамматическими вопросами, другие пишут так называемые схеды. Там можно увидеть обучающегося латинянина, говорящего по-гречески скифа, ромея, изучающего греческие книги, и неграмотного грека, правильно говорящего по-гречески. Такую заботу проявлял Алексей о гуманитарном образовании» [106]. Под говорящим по-гречески скифом, скорее всего, подразумевается выходец из русских земель: Скифией, или Тавроскифией византийские писатели именовали по традиции территории на север от Черного моря. Нарисованная царевной Анной картина относится к началу XII в.; способы обучения не менялись в ту пору десятилетиями, так что и в 1160-х гг. занятия в средней школе Византии проходили, скорее всего, по описанному сценарию. Исследователи установили, что в XII в. подобные методы освоения греческой грамматики были уже знакомы русским людям, а возможно, применялись в ее изучении на Руси [107]. В адресованном смоленскому просвитеру Фоме послании, написанном между 1147 и 1154 гг., киевский митрополит Климент Смолятич сообщает: есть «у мене мужи, имже есмь самовидець, иже может единъ рещи алфу, не реку на сто, или двѣстѣ, или триста, или 4-ста (слов. – А. В.), а виту – також» [108]. Н. В. Понырко, подготовившая к публикации текст источника, в комментариях к нему поясняет: «Это место в Послании митрополита Климента свидетельствует о том, что в его окружении были люди, образованные по-гречески. Умение сказать нечто более чем стократно на альфу, виту и все 24 буквы греческого алфавита означает не что иное, как владение таким разделом курса византийской грамотности, который именовался схедографией и состоял из особого рода орфографических и словарнограмматических упражнений на каждую букву алфавита» [109].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно