|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Наикратчайшая история Китая. От древних династий к современной супердержаве | Автор книги - Линда Джейвин

Cтраница 23

Неоконфуцианцы, такие как Чжу Си, одобряли бинтование ног как способ ограничить свободное передвижение женщин, которых они считали опасно похотливыми от природы. Если эпоха Тан была для женщин временем относительной свободы, и они могли заводить любовников или повторно выходить замуж, не вызывая общественного порицания, а их ученость и таланты прославляли, то Сун пресекла эти вольности.

К концу XI в. бинтование ног стало обязательным для женщин этнического большинства – ханьцев. Идеал «трехдюймового золотого лотоса» требовал начинать бинтовать девочкам ноги в очень раннем возрасте. Это калечило их и причиняло сильную боль Однако же в Сун не было недостатка в талантливых женщинах. Ли Цинчжао (1084–1155), прославившаяся в качестве поэтессы в возрасте 17 лет, – одна из самых почитаемых в Китае писательниц. Она и ее муж построили легендарную библиотеку, в которой развлекались алкогольными играми на литературные темы. Вторжение Цзинь 1125 года вынудило пару бежать, второпях погрузив драгоценные книги на повозки. Спасти удалось лишь две книги, которыми Ли Цинчжао, по ее словам, дорожила как «самой жизнью». Придерживаясь тех же взглядов, что и Юэ Фэй, Ли Цинчжао требовала, чтобы Сун сражалась против Цзинь, и убедительно писала на тему героизма. После смерти мужа она бросила вызов социальным устоям и снова вышла замуж. Всего через несколько месяцев она развелась со вторым мужем, но историки проигнорировали весь этот скандальный эпизод, не желая замарать ее возвышенный образ. Сохранилась лишь небольшая часть ее трудов, однако их до сих пор изучают в школе и цитируют в популярных песнях. Во время пандемии COVID-19 строка из ее стихотворения превратилась в мем в социальных сетях, прославляющий работников системы здравоохранения, трудившихся на переднем крае: «В жизни будь героем, в смерти – мужественным призраком» [8].

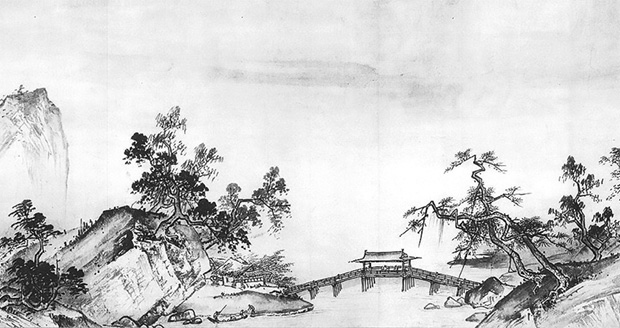

На китайских изображениях «гор и вод», таких как эта картина Ся Гуя (1180–1230), может быть несколько точек перспективы. Как правило, человеческие фигуры кажутся крошечными на фоне пейзажа Детальный реализм, характеризующий «Цинмин шанхэ ту» и многие другие живописные работы того времени, отражал дух разума, которым были так одержимы неоконфуцианцы. Однако другие художники подняли живопись на новую высоту интуитивного выражения, создавая в процессе свежий изобразительный язык. Парадоксальным образом это тоже происходило отчасти благодаря неоконфуцианству, считавшему демонстрацию технической виртуозности недостойной конфуцианского благородного мужа. Этот идеал достиг пика своего развития в пейзажной живописи Сун, или в картинах «гор и вод», шаньшуй хуа 山水畫. Соединяя искусство живописи, поэзии и каллиграфии – часто в буквальном смысле, когда стихи каллиграфическим почерком наносились прямо на картину, – художники стремились уловить поэтическую суть пейзажа, исследуя внутренний конфликт между абстрактным, или пустотой сюй 虚 (пустое место), и изображением ши 晝 (нечто реальное или цельное). Поэт династии Сун Су Дунпо (1037–1101) писал о поэте-художнике Ван Вэе (699–759), чьи работы считаются предтечей этого жанра: «Смакуй его поэзию – в каждом стихотворении есть картина; смотри внимательно на его картины – в каждой из них есть поэма» [9]. На самом деле Су Дунпо звали Су Ши. Будучи придерживающимся неоконфуцианства чиновником, противостоявшим реформам Ван Аньши в те времена, когда эти реформы благословлял император, Су лишился своей должности и удалился в имение под названием «Дунпо» («восточный склон»). Когда он посетил предполагаемое место битвы у Красной Скалы, тот факт, что пейзаж не сохранил ни следа этого эпического сражения, поразил его как метафора эфемерности жизни. В ретроспективе его поэма словно предрекает конец самой Сун, некогда великой династии [10]: Обернитесь к востоку – на востоке Учан. Русла рек, цепи гор меж собою сплелись, И леса разрослись – зелены-зелены… …Это здесь Чжоу Лан проучил так жестоко Мэн-дэ! Под Цзинчжоу врага разгромив, По теченью спустившись в Цзянлин, Плыл Мэн-дэ на восток… Путь проделали в тысячу ли тупоносые судна его, Неба синь затмевали полотнища флагов-знамен. По прибытье в Цзянлин разливал он хмельное вино И с копьем, на коне восседая, сочинил эти строки, Что ныне припомнились мне… Был героем он в жизни своей, А теперь – где обитель его?

[47] Цзинь, вынудив Сун оставаться на юге, контролировала месторождения угля и железной руды на севере и училась у Сун передовым технологиям в изготовлении железных изделий. Они неразумно продавали железо кочевникам из северных степей, включая монголов – талантливых наездников и свирепых воинов. Монголы заменили роговые и костяные наконечники своих стрел железными и научились ковать мечи и доспехи [11]. Полтора века спустя закованная в железо кавалерия под предводительством Чингисхана обрушится на юг и завоюет и Цзинь, и Сун. 8

Монгольская Юань От «славной резни» к великолепному городу Чингисхан (1162–1227) однажды сказал, что одно из величайших удовольствий жизни – победить врага, захватить его лошадей и имущество и увести в плен его плачущих женщин. В 1215 году он повел свою армию на «славную резню», которая до основания разрушила столицу Цзинь и оставила после себя покрытые трупами и залитые кровью улицы. Согласно переписи населения, число домохозяйств в Цзинь между 1207 и 1236 годами резко снизилось с 8,41 до 1,1 миллиона человек [48]. Советник Чингисхана Елюй Чуцай, киданин по происхождению, убеждал Чингисхана, что, сколь бы ни были приятны грабежи и убийства, великий хан получит больше от своих подданных, если сохранит им жизнь и обложит их налогами. Или, как говорил внуку Чингисхана Хубилай-хану (1215–1294) Лю Бинчжун, буддийский монах-эрудит и эксперт по геомантии, «можно завоевать Поднебесную верхом на коне, но нельзя править ею с седла».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно