|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История войны и владычества русских на Кавказе. Новые главнокомандующие на Кавказе после смерти князя Цицианова. Приготовления Персии и Турции к открытым военным действиям. Том 5 | Автор книги - Николай Дубровин

Cтраница 111

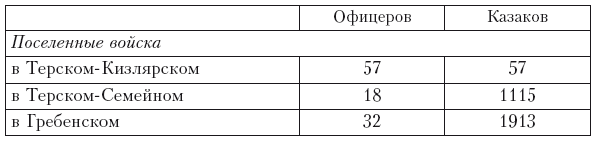

В них насчитывалось:

* Общий итог женского пола простирался до 19 461 души. Постоянные жалобы казаков на стеснение их земельными участками и вместе с тем необходимость в лучшем охранении Кавказской линии вызвали предположение о переселении казаков на новые места. При этом предполагалось преобразовать поселенные полки и дать им такое устройство, чтобы они могли выставить большее число казаков для сторожевой службы. С этой целью предполагалось станицы: Донскую, Московскую, Ставропольскую, Северную, Александровскую, Темнолесскую и Воровколесскую, как удаленные от передовых постов, подвинуть к Кубани, и поселить на пространстве от Прочного окопа до Баталпашинской переправы, а одну из них в вершине Кумы или Подкумка. Георгиевскую станицу предположено подать в вершину реки Залки, а станицы Марьинскую и Павловскую переселить на р. Малку. Переселение произвести в два года, сначала четыре первые станицы, а на второй год остальные. Переселяя казаков на новые места, правительство намерено было составить из всех поселенных войск одно, назначить им общего атамана, отвести землю, предоставить, в виде льготы, пользоваться безденежно солью из озер и дозволить торговать между собой вином. Ссылаясь на свое бедственное состояние и постоянное разорение от набегов и хищничества горцев, казаки просили не переселять их, так как переселение это вызвало бы еще большее экономическое расстройство. Входя в положение казачьего населения, Тормасов предполагал: казаков не переселять, но привести в известность их земли, определить привилегии и увеличить число служащих казаков. Главнокомандующий находил, что если к казакам присоединить окоченских и новокрещеных татар, кочевавших в степи и живших около Кизляра, то можно будет составить двенадцать полков, а если, сверх того, обратить в казаки тысячу семейств казенных поселян Кавказской губернии, то в таком случае число служащих казаков можно будет довести до 10 000 человек [519]. Цифра эта более чем вдвое превышала число действительно служащих казаков [520] и, конечно, послужила бы к значительно большему обеспечению Кавказской линии от хищнических набегов горцев. «Устроение Кавказской линии, – писал Тормасов, – сие мудрое предначертание, необходимое для удержания сильного народа, состоящего хотя в зависимости, но не в прямом подданстве, не могло быть принято ими (кабардинцами) равнодушно; они взирали на учреждение сие неспокойным оком и даже старались ниспровергнуть оное, но, испытав недостаток сил своих против могущества России, присягнули в верности и покорности. Тогда можно было, приближаясь к их обычаям, к природным им свойствам, к общему умоначертанию и даже ко внутреннему управлению, покровительствовать их и благотворением, сопряженным со строгою справедливостью, привлечь их навсегда. Сколько пользы было бы для России, если бы сей многочисленный и воинственный народ, завлекаемый чувствованиями признательности, соделался членом обширной Российской империи, чему и прочие горские народы, конечно бы, последовали. Вместо того, расширение Кавказской линии, на счет лучшей их земли, сделало кабардинцев к нам недоверчивыми, жестокости начальников привели их в уныние, система, принятая, чтобы через сокровенные пружины производить вражду между владельцами, узденями и народом и содержать посреди их междоусобие, родила в них привычку к войне; наконец, суетное желание некоторых из начальствовавших на линии, чтобы отличить себя военными действиями против кабардинцев, вместо того, чтобы привлечь их к себе через кроткое и справедливое ими управление, ввело почти в обыкновение, чтобы каждый год действовать против них или других народов войсками, нередко без всякой причины. Таковыми мерами кабардинцы ожесточены до того, что хотя они и не имеют и тени своей прежней могущественности, следовательно, при последнем изнеможении своем питают, однако же, доныне неодолимый дух мщения против России, невзирая даже на последнее опустошение, произведенное среди их моровой язвой, которая с лишком две трети их поглотила» [521]. Естественно, что при таких условиях горские народы не могли быть привязаны к России, и хотя некоторые, по слабости своей, скрывали свою неприязнь, показывали вид покорности, покорялись, давали аманатов и присягали, но при первом случае обнаруживали свое нерасположение. Чтобы привлечь горцев на свою сторону, Тормасов решился принять иной способ действий и прежде всего прекратить всякое сообщение с Турцией, расположить к себе духовенство, имеющее сильное влияние на народ, покровительствовать мирным жителям предоставлением им всех возможных выгод, привлекать горцев в наши города, где устроить мечети, жилища для духовенства и школы для образования юношества и, наконец, учредить торговое сообщение между ними и жителями Кавказской губернии. Одним словом, главнокомандующий решился действовать на нравственность горцев, стараться смягчить их нравы, при помощи меновой торговли и частых сношений сблизить их с нами. С этой последней целью всем горским племенам было объявлено, что если они останутся спокойными, то в разных местах будет заведена для них меновая торговля и будут продаваться соль и хлеб по самым низким ценам. Министру внутренних дел предоставлено определить пункты, в которых должны быть запасы соли для беспошлинной продажи и назначены места для карантинов. Кавказскому гражданскому губернатору отпущено 5000 рублей, на которые и были закуплены хлеб и соль. Продукты эти продавались в карантинах: Наурском – для чеченцев, в Прохладном и Константиногорском – для кабардинцев, а в Овечебродском и Усть-Лабинском – для закубанцев. Впоследствии был открыт меновой двор и в Кизляре. Хлеб продавался или на наличные деньги, или выменивался на воск, медь, масло, сало, бревна, доски, кожи и другие материалы. Для более точного определения нужд и желаний горских народов, и преимущественно кабардинцев, предполагалось вызвать их депутатов в Петербург. Такой вызов, по-видимому, согласовался и с желанием самих кабардинцев. 9 июля 1810 года представители народа, в числе до тысячи человек, явились на берег р. Малки, против селения Прохладного, приняли торжественную присягу на верность, обещались оставаться покойными и просили об отправлении депутатов в Петербург [522]. Просьба их была уважена, но впоследствии оказалось, что она была высказана с единственной целью, чтобы рельефнее выставить покорность и тем прикрыть свои сношения с врагами России.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно