|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Викинги | Автор книги - Сергей Жарков

Cтраница 112

Слева: Фрагменты вышивки из Байё, конец XI в., на которых показаны топоры эпохи викингов. В основном оружием пешего воина служит двуручная «датская секира» типа М по типологии Яна Петерсена. Это оружие отличалось широким веероподобным, симметрично расходящимся лезвием. Родиной этих секир была Скандинавия. В среде скандинавских профессиональных воинов «датская секира» занимала достойное место. Ее пик популярности приходится на конец X–XI в. Именно к этому периоду относится создание целых подразделений, отличительным знаком которых стала «датская секира». Это и знаменитые хускарлы, увековеченные на ковре из Байё, и не менее знаменитая секироносная стража византийских императоров, состоящая из наемников-северян, чьи «датские секиры» были отнюдь не парадным оружием и эффективно применялись на поле боя. Несмотря на относительно небольшую, в среднем 20–25 см, рабочую поверхность, удар за счет длинного древка (от 1 до 1,4 м), удерживаемого двумя руками, получался сокрушительным. Этого удара, по всей видимости, не сдерживал ни один вид тогдашнего защитного снаряжения. «Датская секира» с легкостью раскалывала щиты, пробивала шлемы и разрывала кольчуги. Именно благодаря этим свойствам секира известна нам под такими кеннингами, как «ведьма щита», «ведьма шлема» или «ведьма кольчуги».

Вверху. Примеры отделки лезвий двуручных секир эпохи викингов. Слева направо. Гравированные орнаменты на секире, найденной в Польше. На обухе имеется вырезанное изображение греческого креста. Украшения в виде перфорированных точек и канавок на секире из Темзы (Англия). Богато украшенная узорами, выполненными серебряной проволокой, секира из Швеции. Секира, украшенная золотым орнаментом в стиле «Рингерике», из Норвегии. Так называемая «Секира с крестом» второй половины X в., из Швеции. Это довольно редкий тип секиры. Всего найдено только пять таких экземпляров, три в Дании и два в Швеции (в том числе один на Готланде). Все пять экземпляров датируются второй половиной X века. Внизу. Три основных метода фиксации лезвия боевых топоров к деревянному топорищу в эпоху викингов.

Вверху слева. Лезвие боевого одноручного топора X–XI вв. из Хедебю (тип К по типологии Яна Петерсена). Вверху справа. Византийская накладка около 1000 года из слоновой кости с изображением воина, вооруженного двуручной «датской секирой» (тип М по типологии Яна Петерсена) и мечом «каролингского типа». Судя по вооружению, здесь изображен, скорее всего, наемник-северянин из варяжской стражи византийского императора. Внизу. Лезвие двуручной «датской секиры» начала XI в., найденное в Темзе около Вестминстера (Англия). Данное лезвие секиры длиной 24,4 см, шириной 28 см и весом 966 г относится к типу М по типологии Яна Петерсена. Это достаточно крупный образец данного типа оружия. Нужно отметить, что такие крупные экземпляры очень редки.

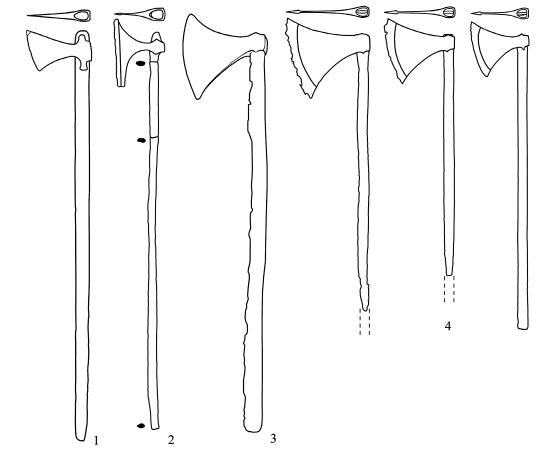

Двуручные секиры с сохранившимися деревянными топорищами. № 1. Двуручная секира XIII в., найденная в реке Ворма (Норвегия), длина топорища 111 см. № 2. Двуручная секира XI века, найденная на берегу озера Леднице (Польша), длина топорища 107,4 см. № 3. Двуручная секира XI–XII вв., найденная в Финляндии в захоронении 37, длина топорища 108 см. № 4. Три секиры XI в., найденные в Ирландии на дне озера Лох-Корриб, длина самого длинного топорища, сделанного из вишневого дерева, 80 см (остальные сохранились не полностью). В эпоху викингов топорища секир делались в основном из таких пород дерева, как граб (найден 61 экз.), клен (найдено 44 экз.), ясень (найдено 36 экз.) и дуб (найдено 19 экз.). Реже попадаются топорища из других пород деревьев. На развороте слева внизу: «Датские секиры» (тип М по типологии Яна Петерсена) и наконечники копий викингов, найденные в Темзе около северной стороны Старого Лондонского моста (Англия), датируемые периодом приблизительно 1000–1020 гг. Это оружие, вероятно, осталось лежать там после битвы, или же его бросили в воду, принося жертвы богам. Английские исследователи предполагают, что это оружие могло попасть в Темзу в 1014 г. во время атаки выступавшего на стороне короля Этельреда конунга Олава Харальдссона (святого Олава) на удерживаемый датчанами мост, о чем живописует «Сага об Олаве». Тогда утонуло немало датских викингов. Отправились на дно, надо думать, и какие-то норвежские корабли. Скандинавы на кораблях Олава «подошли под мост, обвязали веревками столбы опор и налегли на весла изо всей мочи, стремясь вниз по течению. Опоры поколебались и заходили под мостом, и, когда столбы достаточно расшатались, мост рухнул. Изрядное число людей попадало в реку, прочие же бежали». 4.1.5. Копье

В эпоху викингов основным оружием ближнего боя было копье. В отличие от мечей копья (равно как и боевые топоры) принадлежали к несравненно более распространенному оружию, которое встречается повсеместно, особенно много наконечников копий находят в языческих погребениях. И в этом нет ничего удивительного, так как у скандинавов копье являлось самым почитаемым видом оружия. И именно копьем, согласно германско-скандинавской мифологии, был вооружен сам «Всеотец» Один. Вот как об этом говорится в «Младшей Эдде»: «Впереди едет Один в золотом шлеме и красивой броне и с копьем, что зовется Гунгнир». В целом можно сказать, что конструкция копий скандинавов, живших в эпоху викингов, обуславливалась условиями, в которых им приходилось сражаться. Так, например, тактика корабельного боя, когда дело доходило до рукопашной схватки, сильно влияла на длину копья. А отсутствие панцирных доспехов плана кирас и цельнометаллических нагрудников, пластинчатого доспеха, по цене на порядок превосходящего кольчугу и поэтому крайне редкого, практически исключало развитие пик, предназначенных для пробивания подобного рода защиты, но дало мощный импульс к разработке копейных наконечников, способных рубить и резать, наносить практически незаживающие раны, при этом незатруднительно раздвигая звенья кольчуг, с чем прекрасно справлялись копейные наконечники удлиненной треугольной формы. Особое пристрастие у викингов было к метательным техникам, что в итоге привело к пополнению их арсенала разного плана метательными копьями и дротиками, которые представляли собой легкие метательные копья длиной 1,3–1,5 м с диаметром поперечного сечения древка около 1,5 см, предназначенные для поражения противника на дистанции 25–30 м. Викинги в бою часто использовали «gaflak», представляющий собой вариант утяжеленного дротика. Другим метательным копьем было «snoerisspjot» (дословно– «шнуровое копье»), которое металось при помощи шнура, как бы «с петли», что придавало несравнимо большое ускорение этому метательному оружию. Еще одним метательным копьем было «skeptifletta», у которого на противоположной от острия стороне древка была закреплена веревка, позволяющая после броска подтянуть копье к себе. К метательным копьям можно причислить и «kesja» («классическая» модификация), которым было одинаково удобно действовать как в ближнем бою, так и на дистанции, метая его в противника. Кстати, на древках метательных копий часто закреплялось металлическое кольцо, или же вбивались мелкие гвозди, обозначавшие центр тяжести, чтобы бросающий его мог быстро придать ему правильное положение в руке. Наконечники метательных копий чаще всего представляли собой уменьшенные копии тех, что использовались для ближнего боя. Имелись, однако, и специфические формы: втульчатые и черешковые образцы с двушипной рабочей частью, а также гарпуноподобные, у которых наподобие остроги от центрального, обычно цилиндрического, жала ответвляются изогнутые тонкие боковые острия, загнутые под углом 30–45 градусов к древку (такие наконечники использовали в основном эсты). Кстати, в «Саге о Магнусе Добром» отмечен случай, когда в морском сражении в качестве метательных копий были использованы остроги, находившиеся на кораблях, для снабжения экипажей свежей рыбой. Такие гарпуноподобные наконечники было тяжело извлекать из раны. Также они обеспечивали надежное увязание метательного копья в щите (как в случае с франкским ангоном – наследником римского пилума, который, втыкаясь в щит, значительно затруднял работу с ним, оттягивая его вниз; несколько ангонов, торчащих в щите, делали его практически бесполезным, особенно с учетом того, что северяне в подавляющем большинстве использовали щиты «кулачного» типа, удерживаемые за единственную поперечную рукоять). Умение владеть метательным копьем среди скандинавов очень ценилось, и в нем приходилось постоянно практиковаться. Некоторые скандинавские воины умели бросать по два копья одновременно, по одному каждой рукой; это был один из знаменитых приемов короля Олава Трюггвассона. Много лет спустя после кончины Олава появился человек, который называл себя Трюггви и, утверждая, что он сын Олава от брака с какой-то иностранкой, предъявил свои претензии на норвежский трон. Его соперники издевательски называли его «поповичем», однако в своей последней битве Трюггви метал копья обеими руками одновременно, восклицая: «Так учил меня мой отец служить обедню!» Часто упоминают и о другом мастерском приеме: можно было поймать копье в воздухе и немедленно швырнуть его обратно в противника. Для этого нужно было сместить корпус, уйти с линии атаки, поймать копье таким образом, чтобы ладонь была повернута от себя (большой палец – вперед). Описав рукой полукруг, копье одним движением поворачивали в противоположном направлении (наконечником вперед) для обратного броска. Вот как этот прием описывается в «Саге о Ньяле»: «Карл подошел на своем корабле с другой стороны и метнул копье поперек корабля, метясь в Гуннара. Но Гуннар увидел летевшее в него копье, ловко увернулся и, перехватив его левой рукой, метнул обратно на корабль Карла, и оно сразило человека, в которого попало». Когда метательное оружие заканчивалось, бойцы начинали сражаться врукопашную, причем нередко использовались колющие копья. У таких копий были более широкие и тяжелые наконечники, иногда с длинными втулками, чтобы не сорвались с древка. Их чаще, чем копья для метания, украшали серебряной инкрустацией, поскольку риск потерять их в сражении был гораздо меньше. Кстати, именно пристрастие к копью как к основному оружию пехоты в итоге привело к появлению так называемого норманского щита, отличающегося от простого каплевидного креплением ремнями к плечу и позволявшего воину управляться с копьем двумя руками, не открываясь при этом ударам противника. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно