|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Животные в войнах древнего мира | Автор книги - Александр Нефедкин

Cтраница 66

Теперь посмотрим, по каким признакам отбирали собак и как их содержали. В целом по поводу окраса охотничьей собаки Ксенофонт (Суп., 4, 7–8) замечал: «Цвет шерсти не должен быть совершенно рыжий или совершенно черный или белый: одномастность есть признак диких зверей, а не настоящей породы. Красноватая или черная масть должна иметь белые пятна на передней части головы, белая – красноватые» (пер. Г.А. Янчевецкого). С другой стороны, Флавий Арриан (Суп., 6, 1) призывал не пренебрегать собаками одной масти, черной, рыжей или белой. Таким образом, видимо, эти три окраса в античное время и были основными. Относительно выбора пола собаки единого мнения не было. Так, сука считалась быстрее кобеля, но последний более выносливым (Arr. Суп., 32, 1). Известный историк, а также страстный любитель псовой охоты Флавий Арриан отмечал, что кобель сохраняет резвость до десятого года, а сука до пятого (Arr. Суп., 32, 2).

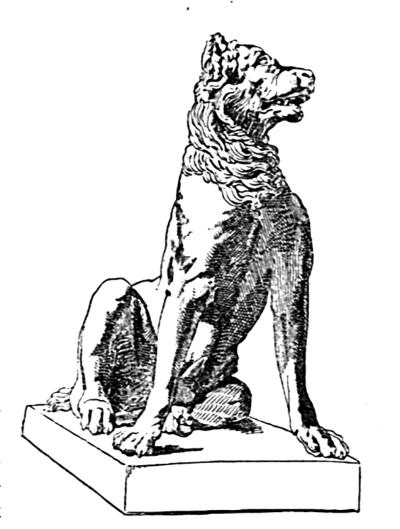

Рис. 117. Молосс. Римская мраморная статуя из Флоренции. Воспроизведено по: Cougny E. Canis // DS. T. I. Pt. 1. Paris, 1877. P. 881, fi g. 1109. Иногда пастушьих собак холостили, считая, что тогда они не уйдут от стада, иногда этого не делали, полагая, что после кастрации они будут менее злы (Varro. De re rust., II, 9, 14). Сукам, чтобы не испортить породу, Ксенофонт (Суп., 6,1) рекомендует повязывать широкие пояса с остриями. Даже пастушьим собакам рекомендовалось иметь особый ошейник melium («лучший»), который с внешней стороны был утыкан гвоздями, а с внутренней – обтянут мягкой шкурой. Он защищал собаку от укусов диких зверей (Varro. De re rust., II, 9, 15). Еще Ксенофонт (Суп., 6, 1) советовал делать ошейник широким, а поводок – с петлей для руки. Если привязанное животное грызло ремень, то его заменяли на железную цепь (Arr. Суп., 11.1). Переходя к тренингу охотничьих собак, можно указать, что уже в возрасте 11 месяцев кобеля приучали к виду зайца (Arr. Суп., 25, 1–2), но выводили на охоту только с двухлетнего возраста (Arr. Суп., 26, 1). Арриан рекомендовал при обычных условиях держать животное на привязи и выгуливать четыре раза в день (Arr. Суп., 12,1). В качестве поощрения следовало называть слова благодарности вместе с именем животного: «Хорошо, о Кирра; хорошо, о, Бонна; прекрасно, о, Горме». При этом собаку почесывали за ушами или даже целовали в голову (Arr. Суп., 18,1). Клички собакам давали короткие, исходя из их окраса и привычек, целей использования или каких-то аналогий. Арриан, упоминая о том, как делается выбор клички, сообщает, что выбирали уже существующие имена или же сами придумывали их (Arr. Суп., 31, 2). Его предшественник и образец для подражания Ксенофонт (Суп., 7, 5) дает целый список коротких благозвучных имен, которые он рекомендует давать собакам. Агроном I в. Л. Юний Модерат Колумелла (De re rust., VII, 12) рекомендует давать даже сторожевым и пастушьим собакам клички охотничьих псов из двух-трех слогов (ср.: Arr. Суп., 31, 2) [553]. Ксенофонт (Суп., 7, 5) приводит 47 кличек, Овидий называет 37 кличек собак, принадлежащих страстному охотнику Актеону (Ovid. Met., Ill, 206–233), Гигин приводит даже 52 клички этих собак, из которых 25 принадлежали кобелям, а 27 – сукам (Hyg. Fab., 181). К примеру, Вергилий в выполненных в эллинистическим колорите «Буколиках» дает греческие клички упоминающимся тут собакам: пастушьей суке – Лициска (Verg. Bue., III, 18: Lycisca – «волчица»), а сторожевому кобелю – Гилакс (VIII, 106: Hylax – «лающий»). Действительно, римляне зачастую давали своим собакам греческие клички [554]. Очевидно, ассортимент собачьего корма напрямую зависел от достатка хозяев, времени года, плодородности местности. Так, Варрон (De re rust., II, 9, 9) рекомендовал кормить собаку достаточно хорошо, ячменным хлебом, покрошенным в молоко, отваром из костей и самими неразмельченными костями. Колумелла (De re rust., VII, 12, 10) предписывал более скудный рацион собакам, пастушьей – ячный хлеб в сыворотке, а сторожевой – пшеничный хлеб, накрошенный в бобовую похлебку. Позднее, в первой половине II в., Арриан (Суп., 8, 1) считал лучшим кормом пшеничный или ячменный хлеб и воду, а также отвар от жирной говядины. В жару собаку предписывалось поить яйцом, предварительно засунув его ей в пасть (Arr. Суп., 13, 2). Беременной собаке рекомендовался ячный, а не пшеничный хлеб (Varro. De re rust., II, 9, 11). Ощенившейся же суке он рекомендовал давать испеченную в золе и растертую, словно ячмень, говяжью печень (Arr. Суп., 8, 1). Вергилий советовал вскармливать лаконских и молосских щенков жирной сывороткой (Verg. Georg., Ill, 406: serum pingue). Арриан (Суп., 13,1–2; ср.: 14, 3) рекомендовал зимой кормить собаку вечером, а летом (поскольку день дольше) еще и утром, тогда ей можно дать соленое сало. Теперь, после разбора некоторых моментов организации и содержания собак, обратимся непосредственно к службе собак. В работах, написанных кинологами, можно встретить утверждения типа: «Молосских догов широко использовали римляне в военных действиях против различных племен Центральной и Западной Европы» [555]. Чтобы верифицировать данное положение, обратимся к источникам. Наибольшее значение при этом имеет античная письменная традиция, тогда как информация репрезентативных памятников носит вспомогательный характер, поскольку на ней нет подписей, информирующих нас о том, кто тут изображен. Можно сразу же отметить, что в сохранившихся до нашего времени источниках в описании боевых действий нет упоминаний об использовании римлянами собак непосредственно в сражении.

Рис. 118. Почитание Дианы. Боковая сторона мраморного саркофага с изображением охоты. Археологический музей в Барселоне (антониновский период). Воспроизведено по: Тагасепа В. Arte romano // Ars Hispaniae: Historia universal del arte hispanico. Vol. II. Madrid, 1947. P. 138, fig. 120. О значении бойцовых качеств собаки в античном мире сообщает римский энциклопедист Плиний Старший: «Сражается против разбойников за господина собака, получает и наносит удары, но от его тела не отступит; отгоняет диких зверей» (Plin. Nat. hist., VIII, 142). В частности, в античной литературе приводится следующий случай с трупом одного римлянина. Так, Клавдий Элиан пишет: «Считается – и это очевидно, – что у собак существует непреодолимая любовь к содержащим их. В какой-то из гражданских войн в Риме римлянин Кальба (Kcüßou) был заколот, однако ни один из врагов этого человека не мог отрубить ему голову (хотя многие устраивали состязание за этот трофей), прежде, чем они не убили стоящую около трупа собаку, выращенную им, ведь именно из-за любви она спасала и сражалась за павшего, словно соратник и отличный спутник, являвшийся его другом до конца» (Ael. Nat. anim., VII, 10; также см.: Plut. Soler, an., 13, 7 = Moral., 969d; Tzezt. Chiliad., IV, 232–234). Кем был этот человек, не ясно. Может быть, император Гальба? Но у Иоанна Цеца он назван стратегом, однако, возможно, это не terminus technicus, а простое наименование командующего войсками (Tzezt. Chiliad., IV, 232). Если это был Гальба, то событие относится к 69 г. Хотя надо отметить, что в других рассказах о гибели ехавшего в паланкине Гальбы от толпы преторианцев этот эпизод не упоминается (Тас. Hist., I, 41; Suet. Galt»., 19–20; Plut. Galb., 26–27). Собака, вскормленная Дарием III, после гибели своего хозяина одна не покинула его тела (Ael. Nat. anim., VI, 25). Подобная же история о верности собаки, охранявшей труп хозяина, относится и ко времени царя Пирра (Plut. Soler, an., 13, 8–9 = Moral., 969d-e; Ael. Nat. anim., VII, 10; Tzezt. Chiliad., IV, 211–220). Встречались случаи подобного рода и в древности. Так, после победы над австрийцами при Бассано (1796 г.) Наполеон заметил на поле боя собаку, которая охраняла тело своего павшего хозяина [556].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно