|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Животные в войнах древнего мира | Автор книги - Александр Нефедкин

Cтраница 34

При Магнезии данные мегаристы реально стояли в диспозиции перед конницей Антиоха вместе с серпоносными колесницами, что, с одной стороны, можно объяснить стремлением царя не испугать лошадей своей конницы верблюдами, а с другой – блокировать атаку вражеских всадников. Мегаристы, очевидно, не должны были спешиться для боя, поэтому легко бежали после поражения колесниц (Liv., XXXVII, 41, 11 Арр. Syr., 33–34 (173–175)). Новым для арабских мегаристов была их способность сражаться вблизи, а не только вести стрельбу издали [251]. О данной способности свидетельствует появление нового оружия в описаниях – длинного колющего меча колоссальной длины – 1,8 м, который иногда небезосновательно рассматривается как описание копья [252]. Географ Страбон (XVI, 4, 2), со ссылкой на астронома Эратосфена (ок. 272–202 гг. до н. э.), отмечает, что в Центральной Аравии живут верблюжьи пастухи, ни о каком разведении лошадей, кстати, речи не идет. Тот же Страбон, со ссылкой на сведения географа Артемидора из Эфеса (конец II в. до н. э.), рассказывает о кочевниках дебах Западной Аравии, что они «воюют и ездят» на верблюдах (Strab., XVI, 4,18). Информация Диодора аналогична: дебы, «разводя верблюдов, используют это животное для всех наиболее важных для жизни нужд; дебы ведь сражаются с них против врагов» (Diod., Ill, 45, 4). Тот же Страбон утверждает, что у набатеев «страна не приносит (афород) лошадей; а работу вместо них выполняют верблюды» (Strab., XVI, 4, 26). Данную информацию можно понять в том смысле, что в стране набатеев просто не разводят лошадей – они импортируются, а различные работы в повседневной жизни вместо лошадей выполняют верблюды. По крайней мере в конце IV в. до н. э. у набатеев конница еще не была развита, ведь Деметрий Полиоркет в 312 г. до н. э. пригнал из своего похода на Петру 700 верблюдов, которые считались наиболее ценной частью добычи (скорее, даров), – упоминаний об обычно более ценных лошадях нет (Plut. Demetr., 7,1). Иногда считается, что набатеи сражались на верблюдах [253]. Действительно, боевое использование верблюдов находим в сражении при Гадаре с иудейским правителем Александром Яннаем в 93 г. до н. э. В «Иудейской войне» Иосиф Флавий рассказывает об Александре: «Затем, столкнувшись с Обедой, царем арабов, сделавшим заранее засаду против Гавланы, оказалось, что он потерял все войско, скученное в глубине ущелья и разбитое массой верблюдов» (Jos. Bel. Jud., I, 4, 4 (90)). Подобным же образом Иосиф описывает это поражение и в «Иудейских древностях»: «Вступив в сражение против Обеды, царя арабов, и попав в засаду в скалистых и труднопроходимых местностях, Александр был загнан массой верблюдов в узкое ущелье против деревни Гадары в Галаадитиде и с трудом сам спасся, убежав оттуда в Иерусалим» (Jos. Ant. Jud., XIII, 13, 5 (375)). Очевидно, набатейский царь Обод II (93–85 гг. до н. э.), заранее зная, где пойдет иудейское войско, сделал засаду в ущелье к югу от Геннисаретского озера. Если прочитать свидетельство буквально, не интерпретируя его, то похоже, что Обод просто выпустил в ущелье стадо верблюдов, которое и расстроило армию противника. Это и могло быть основной причиной победы арабов, при которой были сохранены жизни набатейским воинам, просто довершившим разгром врага. Данный бой, скорее, является определенной стратагемой Обода, а не типичной тактикой набатеев. Для того чтобы выяснить, были ли мегаристы в набатейской армии, обратимся к тем армиям и контингентам Набатеи, состав которых нам известен. В 163 г. до н. э. арабская армия, состоящая из 5000 пеших и 500 конных воинов, атаковала войско иудеев (II Масс., 12:10). Соотношение пехоты и конницы 10:1 могло быть отнюдь не случайным: оно явно отражало греко-эллинистическую военную традицию оптимального соотношения этих двух родов войск. В 87 г. до н. э. селевкидскому царю Антиоху XII во время его вторжения в Набатею противостояла десятитысячная конная армия царя Обода II (Jos. Ant. Jud., XIII, 15,1 (391); Jos. Bel. Jud., I, 4, 7 (101)). В 65 г. до н. э. Арета III послал на помощь иудейскому правителю Гиркану II, согласно Иосифу Флавию, 50000 пехотинцев и всадников (Jos. Ant. Jud., XIV, 2, 1 (19); Jos. Bel. Jud., I, 6, 2 (126)). Цезарь призвал на помощь в Египет набатейскую конницу в 47 г. до н. э. (Caes. Bel. Alex., 1,1). Царь Арета IV в 4 г. н. э. послал свою пехоту и конницу на помощь римскому наместнику Сирии для подавления иудейского восстания (Jos. Ant. Jud., XVII, 10, 9 (287); Jos. Bel. Jud., II, 5,1 (68)). А в 67 г. 5000 пеших и 1000 конных, главным образом лучников, были направлены Малхом II в армию Веспасиана, идущую на подавление иудейского восстания (Jos. Bel Jud., Ill, 4, 2 (68)).

Рис. 60. Терракотовая статуэтка дромадера из Петры (вероятно, I в. н. э.). Воспроизведено по: Staubli Th. Das Image der Nomanden im Alten Israel und in der Ikonographie seiner sesshaften Nachbarn. Freiburg (Schweiz); Göttingen, 1991. Abb. 89. Как видим, в полевых армиях Набатейского царства присутствуют лишь два вида войск – пехота и конница или только конница, когда нужна была большая мобильность передвижения. Верблюды не упоминаются, хотя кажется, что в случае участия мегаристов в кампании мы могли бы ожидать каких-нибудь оговорок в источниках. Уже в начале I в. до н. э., несмотря на возможное преувеличение численности, Обод II противостоит армии Антиоха XII лишь с конницей, что свидетельствует о ее военном потенциале к этому времени. Вероятно, определенным толчком для развития коневодства в Набатейском царстве послужил захват областей к востоку от Иордана, которые благоприятны для разведения лошадей [254], во II в. до н. э., когда власть Селевкидов над регионом ослабла.

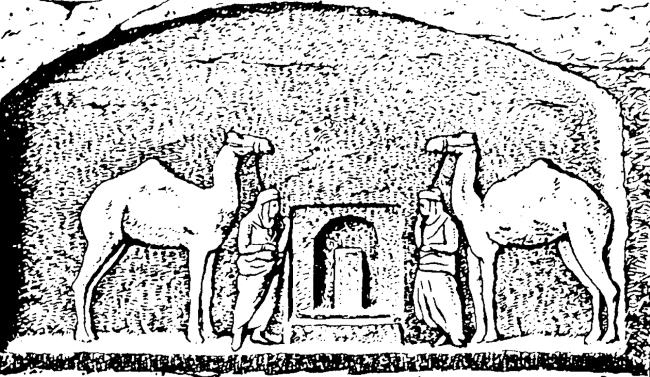

Рис. 61. Рельеф из песчаника из Петры (греко-римское время). Воспроизведено по: Staubli Th. Das Image der Nomanden im Alten Israel und in der Ikonographie seiner sesshaften Nachbarn. Freiburg (Schweiz); Göttingen, 1991. Abb. 82.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно