|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Животные в войнах древнего мира | Автор книги - Александр Нефедкин

Cтраница 24

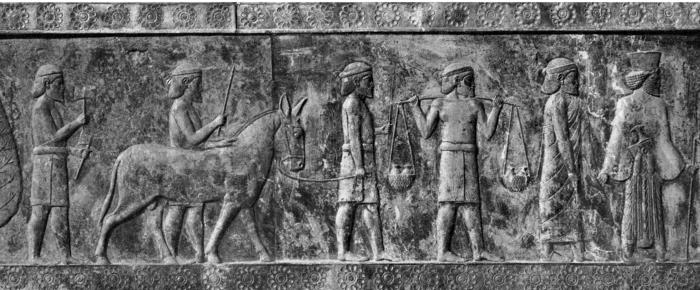

Рис. 37. Мужчина, вооруженный кривым мечом, едущий на осле; золотые ножны из храма в Библе (XIX–XV вв. до н. э.). Воспроизведено по: Klengel Н. Geschichte und Kultur Altsyriens. Leipzig, 1979. S. 64. Taf. 17. Географ Страбон, описывая жителей Кармании, вероятно, на основании свидетельств тех же историков Александра, замечает: «А многие пользуются ослами и для войны за недостатком лошадей» (Strab., XV, 2, 14). О жителях области и ее военных обычаях известно крайне мало. Карманцы, по описанию Неарха, «снаряжаются для войны таким же образом», как и соседние персы (Arr. Ind., 38,1), а сама Кармания большую часть Ахеменидской эпохи входила в состав Персиды [150]. Иранское население подвергалось влиянию индийцев – народов побережья Персидского залива и Аравийского моря: по крайней мере, Стефан Византийский заявляет, что «Кармания – индийская земля» (Steph. Byz. s.v. Καρμανία). Вероятно, использование ослов было индийской традицией, хотя, похоже, животные в IV в. до н. э. были верховыми и сражались с них карманцы, как конные персы, стреляя из лука и метая дротики [151].

Рис. 38. Восемнадцатая делегация на рельефе персепольской Ападаны – делегация индийцев (V в. до н. э.). Воспроизведено по: Walser G. Die Völkerschaften auf den Reliefs von Persepolis: Historische Studien über den sogenannten Tributzug an der Apadanatreppe. Berlin, 1966. Taf. 25. Клавдий Элиан в сборнике «О природе животных» рассказывает: «Саракоры (Σαρακόροι) имеют не вьючных и не ездовых, а боевых ослов, и на них же переносят вооруженные опасности [= бои], как эллины таким образом на конях» (Ael. Nat. anim., XII, 34). Элиан – автор пестрой литературы – в своем сочинении использовал в основном данные более древней классической эпохи. Сами саракоры нам ближе не известны. Согласно Птолемею, город или поселок Σάρακα находился в Мидии и в Аравии, a Σαράκη – в Колхиде (Ptol. Geogr., V, 10, 6; VI, 2,10; 7, 41). Если сопоставлять по схожести названия и местоположения, то речь у Элиана могла идти об арабах, которые еще не пересели на коней; а само название Σαρακόροι напоминает Σαρακηνοί, т. е. наименование арабов-сарацинов.

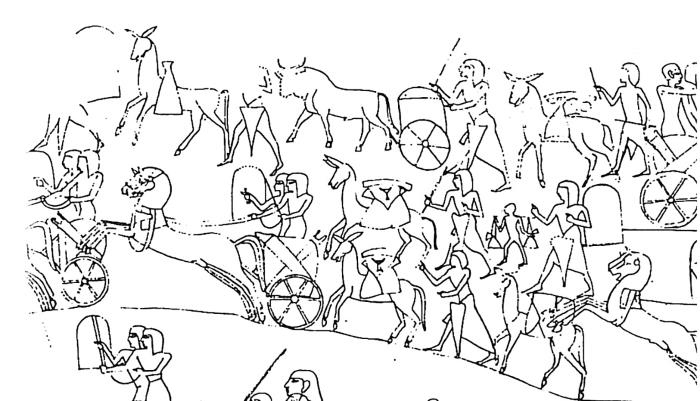

Рис. 39. Египетская походная колонна: ослы везут тюки, а бык тащит колесницу; погонщики сопровождают животных. Фрагмент рельефного панно из Абу-Симбела, изображающее битву при Кадеше (ок. 1300 г. до н. э.). Воспроизведено по: Нефедкин А. К. Боевые колесницы и колесничие древних греков (XVI–I вв. до н. э.). СПб., 2001. С. 79. Использование ослов под верх в военном деле на классическом Востоке и в античности не было распространенным явлением, но они широко использовались как грузовые животные для транспортировки обоза. Ослы были типичными вьючными животными в обозе армии Египта эпохи Нового царства и в хеттском войске, судя по рельефам, изображающим битву при Кадеше [152], позднее ассирийцы использовали уже мулов в качестве обозных животных [153]; персы эпохи Ахеменидов использовали в своем обозе и мулов, и ослов: во время скифского похода Дария I (ок. 513 г. до н. э.) именно эти животные были в обозе (Hdt., IV, 129; Front. Strat., I, 5, 25; Polyaen., VII, 11, 4) [154]. В классической греческой армии каждый гоплит сопровождался слугой (Thue., Ill, 17, 3; IV, 16, 4; VII, 75, 5), а вещи были навьючены на ослов (Xen. Anab., II, 1, 6; 2, 20; Xen. Hell., V, 4, 17; ср.: Babr., I, 7) [155]. В глазах профессионального военного Ксенофонта грузовой осел был типичным животным в обозе эллинской армии (Xen. Оес., 8, 4). Спартанскую армию Клеомброда во время его похода в Беотию в 379 г. до н. э. сопровождали именно вьючные ослы (Xen. Hell., V, 4, 17). На обломке аттического сосуда начала V в. до н. э. показан, как считается, обозный мул (но, судя по хвосту с кисточкой, осел), который везет груз, положенный на специальное багажное седло [156]. С другой стороны, в 394 г. до н. э. в обозе возвращавшейся в Грецию армии спартанского царя Агесилая находились не только ослы, но и мулы, и даже непригодные для верховой езды старые лошади (Polyaen., II, 1, 17). В 378 г. до н. э. фуражиры фиванцев перевозили свою добычу на мулах (Xen. Hell., V, 4, 42). Во время войны в Сирии между жителями Апамеи и Лариссы (вторая половина 140-х гг. до н. э.) горожане везли свою провизию на ослах (Athen., IV, 176b). Модель облегченного обоза была создана македонским царем Филиппом II в 359/8 г. до н. э.: повозки были отменены, а на одного всадника и на десять пеших предназначалось по одному обозному (Front. Strat., IV, 1, 6), воины же сами носили на себе оружие, провиант и личные вещи (Polyaen., IV, 2, 10). В таком уменьшении обоза – коренное отличие новой македонской системы. Естественно, для перевозки походной казны, осадных машин, шанцевого инструмента, военной добычи и прочего требовалось значительное количество вьючных и упряжных животных, для чего в обозе македонского царя Филиппа II имелись ослы, специально ради которых царь приказывал располагаться лагерем в подходящем месте (Plut. Apophth. reg. et imp., 25, 13 = Moral., 178a). Позднее во время иллирийской кампании 335 г. до н. э., сын Филиппа Александр III использовал подъяремных животных, без сомнения, везущих повозки для провианта (Arr. Anab., I, 5, 10: üποζύγια). Арриан (Anab., I, 24, 3) также упоминает повозки, описывая события зимы 334–333 г. до н. э. Вероятно, в данном случае речь как раз идет об общевойсковом имуществе, а не о солдатской добыче.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно