|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История Сирии. Древнейшее государство в сердце Ближнего Востока | Автор книги - Филип Хитти

Cтраница 72

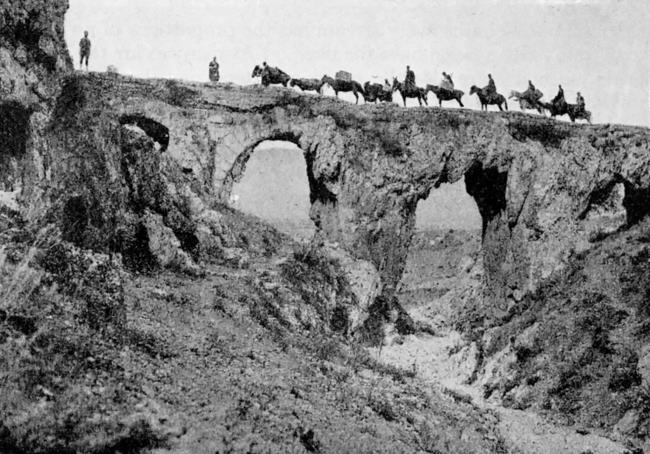

Римский акведук, по которому в Антиохию текла вода из Дафны Дорога между Антиохией и Дафной – расстояние в 5 миль (8 км) – была окаймлена парками, фонтанами, виллами и великолепными строениями, вполне подобавшими той веселой толпе, которая стекалась от городских ворот к месту священного развлечения. Дафна сама представляла собой увеселительный сад окружностью в 10 миль (16 км) – «чистейший дар царицы нимф», по словам Либания. Это место славилось на весь мир своими струящимися и бьющими фонтанами, тенистыми тропинками, чудными лаврами (в честь которых оно и получило свое имя) и высокими кипарисами, посвященными Аполлону. Даже христианские императоры в последующие века пощадили эти деревья. Запрет на их вырубку все еще действовал в VI веке. В священной роще протекал ручей, вода в котором по неизвестным причинам периодически возмущалась. В это время тамошние жрецы впадали в экстаз и начинали прорицать. С дафнийским оракулом советовались даже императоры. Храм Аполлона и Дианы, построенный Селевком, обладал правом убежища. Его стены из сверкающего мрамора с двух сторон обрамляли ряды колонн, и стоявшая в нем колоссальная статуя Аполлона доходила почти до самого потолка. Ранние императоры, совершая паломничество в Дафну, разбивали лагерь и ночевали в палатках. Диоклетиан (284–305) выстроил там дворец, который затем украсил Феодосий (378–395). Адриан, который, будучи легатом Сирии, именно в Антиохии получил весть о своем восшествии на престол, подарил Антиохии несколько зданий, а Дафне – театр. Он отремонтировал и расширил акведуки, снабжавшие водой оба города. Дафну украшали и другие постройки. «Ни один город во всей империи не превосходил ее по великолепию и пышности общественных сооружений» [202]. Ее главная улица длиной 2 мили (3 км) с крытой колоннадой по обеим сторонам и широкой проезжей частью посередине пролегала через центр города параллельно Оронту. Со времен Селевкидов в Дафне устраивались самые блестящие в Сирии игры. Один богатый антиохийский сенатор, сопровождавший Августа в его обратном пути в Рим, завещал все свое состояние на то, чтобы учредить в Дафне тридцатидневный праздник – Олимпийские игры – с танцами, драматическими представлениями, гонками на колесницах, состязаниями атлетов и гладиаторов. В начале III века их продолжительность увеличилась до сорока пяти дней. Иногда в зрелищах участвовали женщины, и, как и следовало ожидать, празднество стало поводом для многочисленных вольностей в области морали. Дафнийская распущенность стала притчей во языцех. Гордые, непокорные и насмешливые, антиохийцы были известными мастерами сарказма. Как видно, они не могли забыть, что когда-то в их городе жили цари, и были готовы встать на сторону любого претендента, если его поддержала сирийская армия. Они неизменно ссорились со всеми императорами, которые останавливались у них в городе. Адриан лишил Антиохию права чеканить монету, Марк Аврелий – права собрания; Септимий Север передал главенство над Сирией Лаодикии. Как говорилось выше, в течение некоторого времени Антиохия была подчинена Лаодикии. Императоры даровали городам звания и права в награду за хорошее поведение, а за нелояльное отношение отнимали их. Север распорядился разделить Сирию на две провинции: северную Келесирию, которой разрешили оставить два легиона, и южную Сиро-Финикию – с одним легионом. Затем Антиохия не поладила с Юлианом, который провел там зиму 362 года, готовясь к персидской кампании, он попытался регулировать цены на питье и танцы. Сенаторы держали в своих руках черный рынок. В то время большинство антиохийцев были христианами, но не император, который стремился восстановить язычество. Над ним потешались, изображая его карликом с козлиной бородой. Сами горожане до старости ходили чисто выбритыми. Еще задолго до Юлиана Траян сделал Антиохию опорной базой для походов на парфян, которыми завершилась его жизнь. Зимой 115 года н. э., когда император чудом избежал гибели, на город обрушилось одно из сильнейших землетрясений в истории. Даже «гора Кораз была сдвинута, так что ее вершина опустилась и, казалось, чуть не упала на город» [203]. Вторым крупным бедствием, которое постигло город, было его взятие в 260 году н. э. персом Шапуром I. Когда это произошло, внимание горожан как раз было поглощено театральным представлением, как вдруг жена одного актера вскричала: «Если это не сон, то вот персы?», после чего все повернули голову и увидели, как на них градом посыпались стрелы. Враги подожгли город и перебили множество жителей, не потеряв при этом никого из своих. Южная соперница Антиохии Лаодикия также была излюбленным местом отдыха сановников и знати. В начале I века н. э. пологие холмы, плавно возвышавшиеся над городом, почти до самых вершин покрывали виноградные лозы. Виноградники простирались на восток почти до Апамеи, а вина экспортировались из прекрасной лаодикийской гавани в Александрию. Ирод Великий (умер в 4 г. до н. э.), который первым из иудейских правителей стал изливать свои милости на колонии, дабы таким образом снискать благосклонность императора, построил в Лаодикии, среди прочих, акведук, большой фрагмент которого еще можно видеть до сих пор.

Сестра Лаодикии Апамея со времен Селевкидов могла похвастаться царскими парками, полными дичи, и превосходными пастбищами. В ее храме находился знаменитый оракул, вероятно, тот самый, кто предсказал возвышение Юлии Домны, родоначальницы сирийской императорской династии, и поддержал стремление ее мужа Септимия Севера к трону. Север снова вернулся в город уже в качестве императора. Посвящения Баалу Апамейскому были найдены даже далеко на западе, вплоть до Везона в Южной Франции, где был установлен жертвенник «Баалу, направителю удачи». Некоторые уроженцы Апамеи достигли высокого положения в византийскую и христианскую эпоху. К югу от Апамеи на Оронте стояла Эмеса (Химс), где на протяжении всего римского периода сохранялось исконное правление царей-священников. Местная аристократия правила такими городами, как Дамаск, Пальмира и Эдесса. Каждый был центром мелкого государства; из них Пальмирское царство превратилось в грозную силу. Эмесская аристократия, так же как пальмирская и дамасская, добилась того, что на какое-то время она вошла в круг имперской знати и впоследствии участвовала в управлении империей еще до того, как двое ее представителей захватили императорский трон. Основателем эмесской династии был человек с латинизированным именем Гай Юлий Сампсигерам, потомков которого сверг Домициан (81–96). Однако отпрыск этого рода снова вышел на историческую сцену при Валериане и в 258 году возглавил городское ополчение против парфян, как это неоднократно делали эдесские Абгары и пальмирские цари. Храм Баала в Эмесе прославился тем, что один из его молодых жрецов Басси-ан взошел на трон цезарей под именем Элагабал (218–222) – имя взято в честь покровителя Эмесы. На монетах этого императора город называется метрополией, на монетах его предшественника Каракаллы – колонией. Позже Эмеса стала столицей Финикии Ливанской.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно