|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История Сирии. Древнейшее государство в сердце Ближнего Востока | Автор книги - Филип Хитти

Cтраница 147

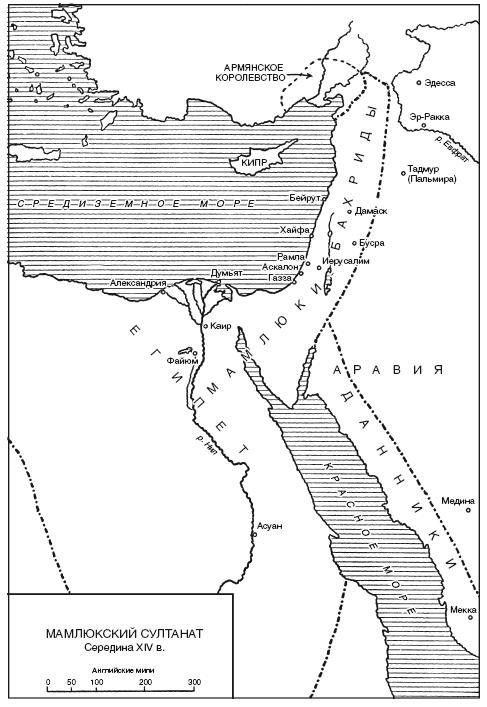

Когда седьмой ильхан Газан Махмуд, воспитанный в буддизме, принял ислам и сделал его государственной религией, это не избавило Сирию от новых вторжений, и их последовало два. Они стали последними в этом ряду. Первое пришлось на конец 1299 года, и вторгшиеся рати, насчитывавшие, по утверждению летописцев, сто тысяч человек, в том числе армян, грузин и франков с Кипра, разбили египетскую армию численностью примерно в одну треть от них к востоку от Химса. В то время султаном над мамлюками был ан-Насир, сын и второй по счету преемник Калауна. Он отличился тем, что правил трижды (1293–1294, 1298–1308, 1309–1340), и охватил более долгий период, чем любой другой султан в анналах мамлюков. Продолжая свой победоносный поход, монголы несли разрушение и опустошение по всей Северной Сирии и в начале 1300 года заняли Дамаск, хотя его цитадель устояла. От большей части города, включая его пригород Ас-Салихию, они не оставили камня на камне. Газану пришлось вернуться в Персию из-за восстания, но его войска проникли на юг вплоть до Газы. Затем египетская армия перешла в наступление, отбросила монголов и в 1303 году нанесла им серьезное поражение в исторической битве при Мардж-ас-Саффаре южнее Дамаска. Абу-ль-Фида, которому позднее его друг ан-Насир вернул наследственные владения в Хаме, поставлял сведения из родного города египетским войскам и сообщал о передвижениях монголов. Таким образом, четвертая попытка монголов завоевать Сирию окончилась крахом. Мамлюки победили самого стойкого и опасного врага, с которым приходилось сталкиваться Египту с самого зарождения ислама. Подобно крестовым походам, монгольские нашествия катастрофически повлияли на местные меньшинства. Ливанские друзы, из которых 12 тысяч лучников преследовали египетскую армию во время ее отступления перед монголами в 1300 году, подверглись суровому наказанию. Армяне стали свидетелями того, как ан-Насир в 1302 году и позднее разорял их многострадальную землю. Гонения выпали на долю и его подданным из числа христиан и евреев.

После ан-Насира в течение сорока двух лет (1340–1382) правили двенадцать его потомков, ни один из которых не отличился ни на одном поприще. Последним из них был ас-Салих Хаджжи (1381–1382, 1389–1390), неумелый ребенок, правление которого сначала прервал, а затем и окончательно прекратил черкес по происхождению Баркук. Баркук положил начало династии Бурджитов (1382–1517), названных так в честь башен (араб. ед. ч. бурдж) каирской цитадели, где они когда-то размещались, будучи рабами. За исключением двух греков, все Бурджиты были черкесами. Они еще более решительно, чем предшественники, отвергли наследственный принцип передачи власти. Из двадцати трех султанов Бурджитов о четырнадцати практически нечего сказать. За один год – 1421-й – трое из них успели сменить друг друга. Большой редкостью было, когда кто-то из них умирал собственной смертью. Самым продолжительным и в некоторых отношениях самым успешным оказалось правление Каит-бая (1468–1495) [264]. Новый режим оказался не лучше старого. Коррупция, интриги, убийства и злоупотребления властей продолжали цвести буйным цветом. Одни султаны были слабы и вероломны; другие безнравственны до степени морального разложения; и почти все – невежественны. Только один – Баркук – мог утверждать, что родился от мусульманина. Барсбой (1422–1438), когда-то раб Баркука, не знал арабского языка. Он без колебаний велел отрубить головы двум своим врачам за то, что они не смогли вылечить его от смертельной болезни. Другой раб Баркука, Инал (1453–1460), не умел даже расписаться под официальным документом, разве что обвести свое имя, надписанное секретарем, – об этом рассказывает его современник Ибн Тагриберди. Снова в моду вошел институт гулямов (мн. ч. гильман) – мальчиков-рабов для неестественных половых сношений, как во времена Аббасидов. Некоторых мамлюков, начиная с Бейбарса, обвиняли в педерастии. Не только султаны, но и эмиры, и вся правящая верхушка были в той или иной степени коррумпированы. Срок полномочий даже самого способного чиновника редко превышал три года; одного судью назначали и освобождали от должности десять раз. Хотя режим мамлюков был единственным в своем роде, их администрация была лишь продолжением системы, сложившейся при Фатимидах и Аббасидах. Сирия была разделена на полдюжины провинций (ед. ч. нийяба) по образцу административного деления при Айюбидах. Это были Алеппо, Хама, Дамаск, Триполи, Сафад и Эль-Карак. Губернаторы провинций, когда-то рабы того или иного султана, как правило, набирались из военного сословия (арбаб ас-суйуф, «повелители меча»), в отличие от образованного класса (арбаб аль-аклам, «повелители калама»). В целом они не зависели друг от друга, и у каждого был свой двор, в уменьшенном масштабе воспроизводящий двор в Каире. Столичные распри и беспорядки часто находили отражение в провинциях. Смена мамлюкского султана обычно приводила к восстанию со стороны наместника Дамаска или другой сирийской провинции. Ливанский Гарб передали местным вождям, Бухтуридам из племени танух. Благодаря своей долгой истории Дамаск, где Бейбарс, создатель мамлюкского султаната, часто держал свой двор, имел преимущество перед другими провинциями. Один из его наместников Тенгиз (1312–1339) был признан регентом Сирии в третье правление ан-Насира. Его провинция (Мамлакат Димашк, Дамасское царство) охватывала всю Палестину, за исключением мелких провинций Сафад и Эль-Карак, и простиралась на север до Бейрута, Химса и Тадмора. Тенгиз провел воду в Иерусалим и восстановил бейрутскую башню (бурдж), где также построил дома для путников (ед. ч. хан) и общественные бани. После необычайно долгого и благодетельного правления он впал в немилость и был казнен в александрийской тюрьме. Почти вся эра мамлюков была отмечена периодами засухи, голода и эпидемий. Землетрясения тоже внесли свою лепту в общую разруху. Страницы летописей той эпохи усыпаны рассказами о горестях и бедствиях. Выдающийся историк того времени аль-Макризи посвятил целый труд голоду в Египте 1405 года, когда он писал. Ибн Тагриберди сообщает по крайней мере о четырех страшных поветриях чумы в XIV веке (1348–1349, 1359–1361, 1362–1363, 1389). За XV век в различных хрониках зафиксировано не менее четырнадцати серьезных эпидемий, в среднем по одной раз в семь лет. «Черная смерть» (аль-фана аль-кабир), которая в 1348–1349 годах выкосила Европу, в Египте длилась семь лет. Ее жертвами в одной только столице, по подсчетам Ибн Ийяса, стало невероятное число горожан – 900 тысяч человек. Сообщается, что в Газе в месяц умирало 22 тысячи человек, а в Алеппо – в среднем по 500 человек в день. Значительную долю умерших составляли иностранцы и дети с недостаточно сильным иммунитетом. По оценкам, из-за этих бедствий и злоупотреблений при мамлюках население Египта и Сирии в целом сократилось примерно до одной трети от своей прежней величины. Экономическое положение усугублялось налогами и неразумными, если не сказать грабительскими, мерами правительства. Войны с франками и монголами заставили власти ввести высокие налоги как в Египте, так и в Сирии, в том числе в размере 331/з процента на ренту, что вызывало бесконечные жалобы. Тяжелыми поборами облагались не только лошади и лодки, но и предметы первой необходимости, такие как соль и сахар. Некоторые султаны монополизировали продажу тех или иных товаров и манипулировали ценами в собственных интересах. Другие обесценили валюту, что приводило к резким виткам инфляции. По мере того как народ беднел, правители богатели. Не имея богатств, султаны не смогли бы воздвигнуть те архитектурные памятники, которыми до сих пор по праву гордится Египет.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно