|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История Сирии. Древнейшее государство в сердце Ближнего Востока | Автор книги - Филип Хитти

Cтраница 128

Другой переводчик, Яхья ибн Ади (умер в 974 г.), отредактировал ряд уже имевшихся вариантов и подготовил новые переводы «Поэтики» Аристотеля, а также «Законов» и «Тимея» Платона.

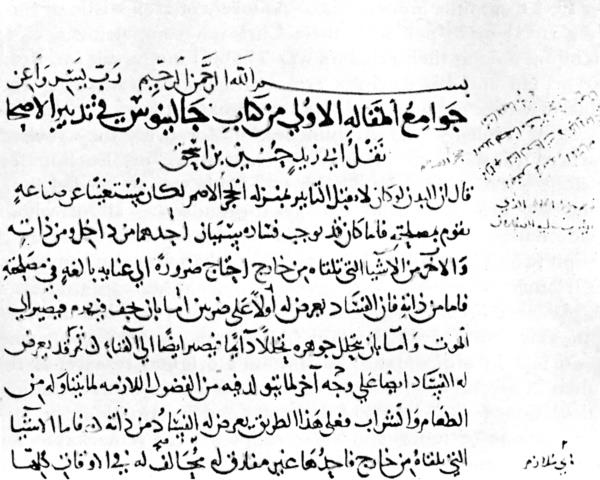

Труд Галена по-арабски; рукопись. Первые строчки главы из перевода Галена, сделанного Хунайном ибн Исхаком, «Китаб аль-синаа аль-сагира», скопировано около 572 г. хиджры (1176–1177 н. э.). Данная рукопись предшествует любым другим манускриптам на греческом или латинском языках, дошедшим до нас; отдельные ее части до сих пор не отредактированы или не переведены ни на один современный европейский язык Яхья принадлежал к западным сирийцам, которые произвели на свет и других ученых, продолживших и усовершенствовавших труды своих восточных единоверцев. Еще одним христианином, трудившимся на этой ниве, был Куста ибн Лука из Баальбека (умер ок. 912 г.), выдающийся переводчик математических и философских сочинений. Куста владел греческим, сирийским и арабским языками. Он отправился в византийские земли в поисках рукописей, над которыми работал в Багдаде. Он умер в Армении, где был удостоен монументальной гробницы, и оставил после себя 69 оригинальных сочинений и семнадцать переводов. Сирийцы были равнодушны к греческой поэзии и драме, как и арабы. Астролог-маронит на службе у аль-Махди Тавафил (Феофил) из Эдессы перевел «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, которые не сохранились до наших дней. Не только христиане, но и язычники Сирии внесли большой вклад в интеллектуальную жизнь арабов. Это были сабии, вернее, псевдосабии, проживавшие в Харране. Будучи звездопоклонниками и наследниками вавилонской традиции, сабии с незапамятных времен интересовались астрономией и смежными областями знаний. Как любители эллинистической науки они стояли в одном ряду с соотечественниками-христианами. Среди их ученых выдается фигура Сабита ибн Курры (ок. 836–901). Ему и его ученикам приписывают перевод большинства греческих астрономических и математических трудов, в том числе за авторством Птолемея и Архимеда. Кроме того, они исправили предыдущие переводы. Например, Сабит отредактировал перевод Евклида, сделанный Хунайном. Из потомков Сабита прославились сын, два внука и один правнук. Его сына Синана халиф заставил принять ислам. Сын Хунайна Исхак также стал мусульманином. Другим мусульманским ученым сабейского происхождения был Мухаммед ибн Джабир ибн Синан аль-Баттани (Альбатений, ок. 858–929), который жил и работал в Эр-Ракке. В ходе своих оригинальных изысканий аль-Баттани внес в систему Птолемея несколько поправок, включая расчеты орбит Луны и некоторых планет. Произведенные им наблюдения лунных и солнечных затмений примечательны широким охватом и точностью. Он доказал возможность кольцевых затмений Солнца и точнее, чем Птолемей, определил наклон эклиптики и продолжительность тропического года. Одна из его оригинальных теорий трактует определение условий видимости новой луны. Дошедший до нас шедевр аль-Баттани «Китаб аз-зидж ас-саби» впервые был переведен на латынь в Испании в XII веке. Можно предположить, что арамеи и сирийцы, жившие на бывшей вавилонской территории, послужили посредниками в передаче и других математических и астрономических знаний. Например, алгебра (аль-джабр) возникла как полноценная наука под пером прославленного аль-Хорезми (умер в 850 г.). У вавилонян был термин для обозначения этой науки, и это то же самое слово – «габру». Предполагаемые некоторыми сирийские звенья в этой цепочке отсутствуют. Очевидно, что основная часть сирийской литературы состояла из переводов и комментариев, и ей не хватало оригинальности и творческой жилки. До наших дней дошло лишь несколько характерных произведений. Однако в одной области – аскетическом мистицизме – сирийские богословы оказались не просто переписчиками и подражателями. И в этой же самой области мы встречаем поразительные параллели с суфийскими источниками. Исаак Ниневийский, живший в конце VII века, в своих эпистолах и рассуждениях выводит на первое место жизнь, посвященную созерцанию и размышлению, которую он считает второй душой и духом откровения, и утверждает, что она не может родиться в утробе разума. Поэтому он призывает своих последователей искать уединения и, пребывая в нем, размышлять о том, что в тварном мире нет ничего иного, кроме самого человека и Бога, о котором он размышляет. Другой сирийский христианский мистик, Симеон из Тайбуты (умер ок. 680 г.), учил, что по крайней мере какая-то доля знания постигается не через слова, а через внутреннее безмолвие разума и что этого рода знание и является наивысшим, ибо оно достигает сокрытого Божества. Яковитский епископ Алеппо Абу-ль-Фарадж ибн аль-Ибри (Бар-Эбрей, «сын еврея», 1226–1286) отличился как богослов и историк на обоих языках, сирийском и арабском. Некоторые его труды использованы в этой книге. Поэзия стала средством выражения величайшего таланта мусульманской Сирии этого периода. Двое ее сыновей – Абу Таммам и аль-Бухтури – прославились, став придворными поэтами аббасидских халифов. Хабиб ибн Аус Абу Таммам (ок. 804 – ок. 850) родился в местечке Джасим в Авране в семье христианина-аптекаря. Приняв ислам, молодой человек вошел в племя тайи. Как и другие литераторы своей страны, он странствовал по всему мусульманскому миру, побывал в Египте, где работал водоносом, в Хиджазе, Армении, Персии и Ираке, прежде чем поселиться в Багдаде. Он попал ко двору халифа аль-Мутасима в его новой столице Самарре и сопровождал его в победоносном походе на Аммурию (Аморий, 838 г.). Этот поход он воспел в оде, которую до сих пор учит наизусть арабская молодежь. Как типичный поэт, он любил вино, музыку и женщин и не слишком чтил требования религии. Свое право на славу он заслужил не только своими оригинальными сочинениями, но и составлением антологии «Хамаса», содержащей шедевры арабской поэзии с доисламских веков до дней самого поэта. Этой сокровищницей арабской литературы мы обязаны тому простому факту, что автор во время одного из своих путешествий из-за обильного снегопада, из-за которого дороги стали непроезжими, оказался в доме одного культурного господина в Хамадане (Экбатана), в чьей библиотеке хранились собрания арабских авторов из пустынных и других областей. В часы досуга Абу Таммам просматривал коллекцию хозяина. Последние свои дни поэт провел в Мосуле, где и был похоронен. Его младший современник Абу-Убада аль-Валид аль-Бухтури (ок. 820–897) родился в Манбидже (Иераполь) и принадлежал к клану бухтур племени тайи. Рассказывают, что его открыл Абу Таммам: он услыхал, как тот в Химсе читал свои стихи, и порекомендовал его людям из Мааррат-ан-Нумана, которые взяли его на жалованье в 4000 дирхамов. Аль-Бухтури восхищался Абу Таммамом и пошел по его стопам. В Багдаде он стал придворным поэтом аль-Мутаваккиля и его преемников, один из которых по имени аль-Мутазз отдавал ему особое предпочтение. Аль-Бухтури был настолько скуп, что ходил в нестираной одежде и чуть не уморил голодом своего раба и брата. Этот поэт, типичный для своего сословия, пустил свой талант на то, чтобы вымогать награду у влиятельных и богатых угрозами переделать свои панегирики в пасквили. В его «Диване» мы видим портреты людей, которых он и восхвалял, и высмеивал. Там же мы читаем, что он был не прочь выпить и что он умел красочно описывать дворцы, бассейны и диких животных – довольно редкая черта для арабского поэта. Помимо «Дивана», аль-Бухтури составил книгу «Хамаса», которая никогда не пользовалась таким же уважением среди арабских знатоков словесности, как книга его предшественника. Арабские критики на протяжении многих веков считали аль-Бухтури одним из тройки лучших поэтов периода Аббасидов, а двумя другими называли Абу Таммама и аль-Мутанабби. Вероятно, большинство европейских критиков сочли бы аль-Бухтури не таким блестящим, как аль-Мутанабби, но гораздо более поэтичным, нежели Абу Таммам.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно