|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Лето: Секреты выживания растений и животных в сезон изобилия | Автор книги - Бернд Хайнрих

Cтраница 52

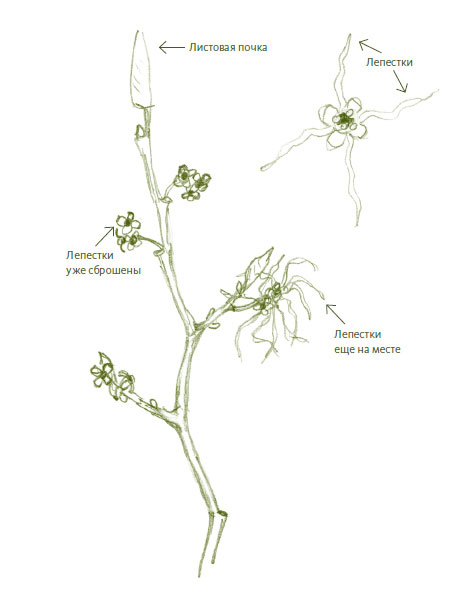

Цветущий в октябре гамамелис Время цветения влияет на время плодоношения. Разные виды бамбука, например, цветут и приносят большие урожаи семян не раз в год, а с интервалом в 60–100 лет и даже больше. Более того, когда они все же цветут, то делают это одновременно на больших площадях. Натуралист Джордж Б. Шаллер писал, что в 1974 и 1976 годах зонтичный бамбук – основной корм большой панды – погиб на площади 5000 квадратных километров в северной части ареала этих животных. По крайней мере 140 редких панд тогда умерли. Несомненно, погибло и множество грызунов, питающихся семенами бамбука. Если бы бамбук цвел и давал семена ежегодно, то популяции грызунов всегда оставались бы многочисленными и, возможно, каждый год съедали бы все семена. Сходным образом некоторые виды деревьев от Мэна до Вермонта тоже то цветут, то не цветут, таким образом контролируя численность популяций тех, кто питается их семенами. Летом 2007 года, например, не стали цвести сахарные клены, американский ясень, красный дуб, бук, веймутова сосна и красная ель, и, как следствие, почти не было семян сахарного клена, желудей и буковых орешков – одновременно исчезли все основные семена лесных пород, которые кормят весьма разнообразных животных. Белых дубов это, по-видимому, не коснулось, хотя это и редкие деревья. Друг рассказывал мне, что нашел возле Вискассета в Мэне белый дуб, который был «перегружен» желудями, а рядом оказались сразу три енота и дикобраз. Медведи, когда нет семян, на которых они могли бы набрать жир, переходят на яблоки: мой приятель из Монпелье, штат Вермонт, как-то видел пятерых медведей в яблоневом саду. У меня в Мэне из леса пропали канадские поползни, которые едят семена хвойных. Бурундуки, оленьи хомячки и красные белки – главные враги птиц, они едят яйца и птенцов в гнездах. Я ожидаю, что эффект домино через год-другой вызовет прирост популяции лесных птиц. В то же время, когда настанет следующий цикл цветения, также будет выживать гораздо больше семян и всходов деревьев. Время листопада, вероятно, тактически для деревьев еще важнее, чем время цветения. И правда, мы почти всегда определим время года по состоянию листьев, которые более-менее синхронно (по сравнению с цветками) распускаются и затем опять опадают. Это происходит так четко и гладко, что не приходит в голову задуматься о причинах. Мы редко спрашиваем «почему», еще реже «как», «да или нет» и «когда». У деревьев самых разных, неродственных друг другу семейств развился сложный механизм, с помощью которого они сбрасывают листья. При этом многие члены тех же самых семейств в конце лета листья не сбрасывают, так что возникает вопрос, почему другие это делают. Лиственница – явная аномалия среди хвойных. Ее листья-иголки осенью становятся золотистыми и полностью опадают перед зимой, прослужив дереву около пяти месяцев. Веймутова сосна сбрасывает хвою только на второй год, то есть каждый год с нее опадает половина иголок. Ель и пихта могут сохранять хвою 5–6 лет. Большинство северных широколиственных деревьев сбрасывают все листья каждую осень, хотя у некоторых более южных деревьев, например магнолии и некоторых дубов, листья могут сохраняться не только целый год, но и по 5–6 лет. Механизм листопада независимо образовался у многих видов, значит, он должен давать мощное преимущество в естественном отборе. Но какое? Почему при прочих равных условиях выгодно не сбрасывать листья, если они не повреждены, очевидно. Листья работают как солнечные батареи, и если каждый год от них избавляться, то потом приходится формировать новые, тратя на это время и ресурсы, которые можно было бы пустить на рост растения. Это было бы ценно, потому что позволило бы выиграть в борьбе за свет, которую большинство лесных деревьев ведет друг против друга всю жизнь. Также можно было бы обеспечить дополнительную энергию на плодоношение и производство семян. При прочих равных условиях было бы экономичнее держать листья при себе весь год, а лучше несколько лет, а не сбрасывать их всего через четыре месяца и каждое лето создавать новые. Сохраняя листву, можно получить дополнительное преимущество, используя ее во время оттепелей, которые почти неизбежно случаются каждую зиму. С учетом всего этого понятно, почему многие деревья действительно сохраняют лист в течение нескольких лет, прежде чем наконец заменить его. Одна из гипотез о том, почему деревья сбрасывают листья к зиме, гласит, что заморозки убивают их и они сами собой опадают. Но эта гипотеза не дает ответа на основной вопрос – эволюционный. Может быть, опадающие листья неустойчивы к морозу, потому что не сталкиваются с заморозками, так что и развивать эту устойчивость им не нужно. С другой стороны, даже у тех деревьев, листья которых чувствительны к промерзанию, почки (с зачатками стеблей, листьев и цветков) морозостойкие. Листья многих видов деревьев со временем стали морозостойкими. Иголки елей и пихт, например, выдерживают температуры до –60 °C и не опадают даже на северной границе ареала этих видов. В северной умеренной зоне, где зимы обычно морозные, некоторые деревья тем не менее сохраняют листья живыми всю зиму. Это в том числе некоторые виды дубов, падубов, магнолий, рододендронов и калин. Конечно, на влажных равнинах в тропиках на большинстве широколиственных деревьев листья сохраняются по многу лет, хотя там, где регулярно случаются засухи, они опадают, вероятно, чтобы терять меньше воды. Должна быть веская причина, по которой многие северные деревья сбрасывают листья, тогда как на других они остаются. Моя гипотеза о том, почему одни деревья облетают, а другие нет, связана с разными направлениями давления отбора, с которым деревья Северного полушария должны сталкиваться в районах с большим количеством атмосферных осадков. Большая площадь поверхности листвы нужна, чтобы летом захватывать солнечное излучение и поглощать углекислый газ; но зимой большая площадь поверхности листьев мешает, потому что дерево может сломаться под грузом снега. Сегодня мы наблюдаем результат эволюции за сотни миллионов лет. Но едва ли давление естественного отбора, которое действовало на некоторые признаки в прошлом, ежегодно проявляется и теперь. Напротив, оно возникает только в ситуациях «бутылочного горлышка» [26]. Такое случилось в Новой Англии, около нашего дома в Вермонте, 26 октября 2005 года. Вот как я описал это в дневнике: Вчера весь день шел дождь, температура постепенно понижалась: до 4, 3, вечером 2 °C. Небо все время было мрачным. Пролетали стаи гусей. Я проснулся в темноте, а выключатель света не сработал. Тогда я выглянул на улицу. СНЕГ! Я снова улегся в кровать и подождал рассвета, чтобы сварить чашку кофе и пойти осмотреться. Снег продолжал идти, уличный градусник показывал –2 °C. Я увидел разрушительные последствия того, что конкретные изменения температуры, направление ветра, облака и все эти погодные условия совпали и настали в определенный момент относительно времени листопада. Природа точно рассчитала время, правильно выбрала контролируемые параметры и поставила редкий эксперимент.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно