|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Российский и зарубежный конституционализм конца XVIII – 1-й четверти XIX вв. Опыт сравнительно-исторического анализа. Часть 2 | Автор книги - Виталий Захаров

Cтраница 38

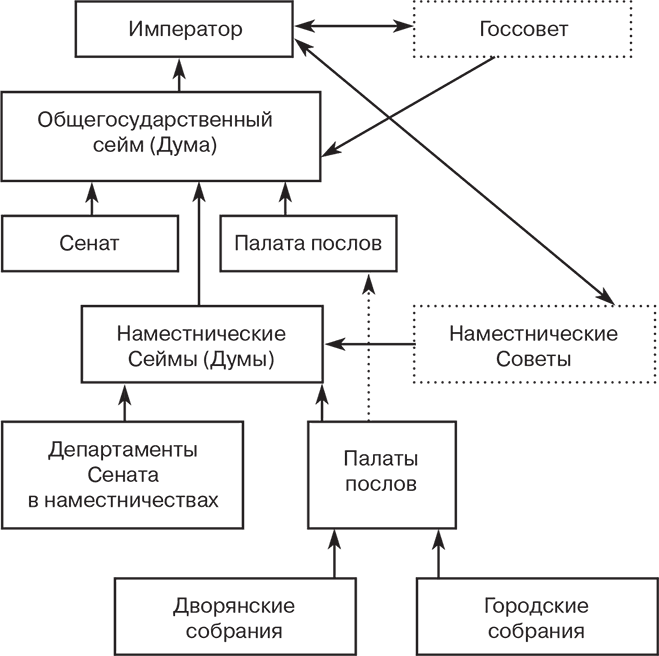

Кто же из них прав? Ответить на этот вопрос можно, лишь ответив на другой – мог ли Император по Уставной Грамоте единолично принимать законы? Если да – то перед нами абсолютная монархия, если нет – конституционная монархия дуалистического типа. Казалось бы, нет ничего проще, нужно проанализировать соответствующие статьи Грамоты – и проблема будет решена. Но в том-то и дело, что анализ текста Грамоты не позволяет дать стопроцентного однозначного ответа на этот вопрос. Процедура законотворческой деятельности определяется, прежде всего, в ст. 103, 104, 106, 115, 118. В них указывается, что Наместнические сеймы и Общий государственный сейм получают законопроекты через Госсовет или Наместнические Советы «по повелению Государя» для их «рассуждения», «рассмотрения» и «уважения». Если по поводу первых двух терминов всё предельно ясно, то по поводу термина «уважить» (кстати, такой же термин использует и М. М. Сперанский в своём проекте, а еще раньше – П. А. Строганов в уже упоминавшемся проекте «Наказа Совету» 1802 г.) и развернулась дискуссия. А. Н. Медушевский перевёл этот термин, как «согласиться», «одобрить», что, по его мнению, свидетельствует о чисто совещательном характере сеймов. [210] С. В. Мироненко перевёл этот термин как «обсуждение». С нашей точки зрения, термин «уважить» означает «принять», т. к. исходя из контекста, напрашивается вывод о маловероятности использования авторами Грамоты в одной и той же статье терминов «рассмотреть» и «обсудить», означающих одно и то же (например, в ст. 118 говорится: «Для рассмотрения и уважения сих проектов на Общем государственном Сейме, каждая палата назначает по баллам три комиссии…»). В качестве ещё одного аргумента можно привести ст. 132, в которой говорится, что «проекты во всех сеймах принимаются или отвергаются большинством голосов…» Тогда получается, что император не мог единолично принимать законы и должен был вначале направлять их в представительные органы. Следовательно, перед нами пример всё-таки дуалистической, а не абсолютной монархии. К тому же в текст Уставной Грамоты введён и принцип контрассигнатуры, который, по мнению А. Н. Медушевского, является одним из признаков конституционной монархии, но в Уставной Грамоте отсутствует. Согласно ст. 34, «общие и особенные или местные законы скрепляются министром, начальником управления юстиции. Уставы, учреждения, указы, повеления и постановления должны быть за скрепою того из министров, до которого они по содержанию своему, будут принадлежать. Он отвечает за всё, что в сих уставах, учреждениях, указах. повелениях, рескриптах и постановлениях могло бы заключаться противного правилам Уставной грамоты и законам». На наш взгляд, в этой статье сформулирован принцип контрасигнатуры в чистом виде, что является дополнительным аргументом в пользу вывода о пусть и минимальном, но всё-таки ограничении власти монарха. Другое дело, что статьи Грамоты о полномочиях Сеймов сформулированы крайне размыто и неконкретно, что и предоставляет пищу для их различной интерпретации. Так, не совсем понятны последствия несогласия палат Сейма с законопроектом. Согласно ст. 107 и 119, замечания комиссий Сеймов на законопроект «исправляются» в наместнических Советах и Госсовете. Но совершенно не раскрывается ключевой вопрос – мог ли Император не обращать внимания на мнение Сеймов и своей волей принять законопроект в нужной ему редакции? В любом случае, законодательные полномочия Сеймов минимальны и даже те, что есть, сформулированы недостаточно конкретно, с множеством оговорок. Центр тяжести законодательной власти ясно смещён в сторону монарха, причём в гораздо большей степени, чем в родственных Конституциях Франции 1814 г. и Царства Польского 1815 г. Сам законодательный процесс по Уставной грамоте напоминает соответствующий процесс по польской Конституции 1815 г. и Конституциям Бадена и Баварии 1818 г.: то же равенство палат, отсутствие права законодательной инициативы у парламента, наличие права абсолютного вето и роспуска нижней палаты у монарха. Даже избирательное право основывалось на соединении имущественного принципа (буржуазного по своему характеру) с сословным (феодальным в своей основе). Всё это позволяет считать вышеупомянутые документы родственными в своей основе, устанавливавшими режим дуалистической конституционной монархии с огромными, но всё-таки не абсолютными полномочиями монарха в сфере законодательной власти. В целом, структуру законодательной власти по Уставной Грамоте 1818–1820 гг. можно изобразить в виде следующей схемы:

Исполнительная власть по Уставной Грамоте 1818–1820 гг.

Вопросам организации и деятельности исполнительной власти посвящена Глава II под названием «О правлении российской империи», разделённая на 6 Отделений. Первые три из них регламентируют деятельность центральных органов власти, последние три посвящены структуре местного управления. В Главе II насчитывается 69 статей (ст. 9–77) [211], что составляет 36 % от общего содержания Грамоты. По этому показателю она немного уступает главе о законодательной ветви власти (76 статей и 40 % общего объёма документа). Но по расположению в тексте Уставной Грамоты раздел об исполнительной власти находится, по сути, на первом месте, предшествуя всем остальным разделам, что свидетельствует о его несомненном приоритете в структуре ветвей государственной власти. Подобная картина наблюдается почти во всех конституциях эпохи Реставрации, рассмотренных нами выше, кроме португальской. Поэтому с полным основанием можно говорить о чётко выраженной тенденции приоритета исполнительной власти, присущей конституционной доктрине в период Реставрации. Раздел об исполнительной власти построен по тому же принципу, что и раздел о законодательной власти. Вначале рассматриваются вопросы организации управления на общероссийском уровне (определяются полномочия Императора, Государственного Совета, министерств), затем – на уровне наместничеств (определяются полномочия наместников и наместнических советов) и нижестоящих уровнях (губернии, уезды, округа). Несложно заметить, что уже в самой структуре раздела об исполнительной власти просматриваются элементы федерализма (Советы в наместничествах и Госсовет на общеимперском уровне), что является, наверное, наиболее яркой особенностью Уставной Грамоты, придающей ей оригинальность среди других конституционных документов эпохи Реставрации. Обращает на себя внимание и достаточно чёткая прописанность всей вертикали исполнительной власти в Уставной Грамоте, включая и вопросы местного управления.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно