|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Российский и зарубежный конституционализм конца XVIII – 1-й четверти XIX вв. Опыт сравнительно-исторического анализа. Часть 2 | Автор книги - Виталий Захаров

Cтраница 27

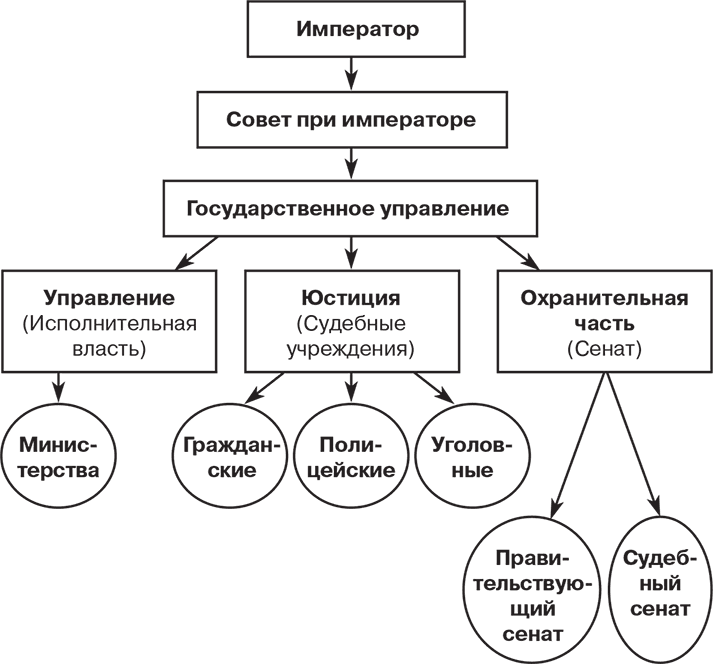

Вот и всё, что осталось от «Жалованной Грамоты российскому народу» и других коронационных проектов. Многие были разочарованы: «за первой радостью, испытанной по случаю освобождения от тирании Павла I, последовал упадок сил, обыкновенно порождаемый обманутыми ожиданиями». [177] Но коронация стала вехой, за которой последовали изменения в расстановке политических сил при Дворе. Укрепившись на троне, Александр одного за другим удалил «заговорщиков»: в конце сентября – Н. П. Панина, 13 октября – В. М. Яшвиля – шефа десятого артиллерийского батальона гвардии, а затем полковника Семёновского драгунского полка И. М. Татаринова. [178] Судьба П. А. Зубова также была предрешена. [179] Так закончилась история, связанная с коронацией. Но, несмотря на то, что «Жалованная грамота российскому народу» не была принята, принципы, заложенные в ней, оказали значительное влияние на всю внутреннюю и внешнюю политику Александровского царствования. Вернёмся, однако, к событиям, последовавшим за коронацией. Негласный Комитет, выполнявший функции «теневого» правительства, был вынужден вплоть до декабря 1801 г. играть роль заслона Александра I от аристократической оппозиции и занимался борьбой с их ограничительными проектами. Поэтому и появилось суждение о том, что Негласный Комитет работал бессистемно, решая разноплановые задачи. Но в конце концов борьба императора и Негласного Комитета с аристократической оппозицией закончилась поражением последней. Постепенно её лидеры Зубов, Пален, Державин были удалены из Петербурга, и Негласный Комитет с декабря 1801 г. смог, наконец, вернуться к своей программе преобразований, к её основному замыслу – реформам в области управления, которые должны были предшествовать введению Конституции. Если до этого Негласный Комитет занимался в основном разрушительной деятельностью, борясь с аристократическими проектами, то теперь он приступил к созиданию. После длительного обсуждения было решено, что «реформу управления следует проводить не по частям, а согласно об щей схеме». [180] И проект такой «схемы» был представлен князем Адамом Чарторижским 10 февраля 1802 г. в сопровождении следующей таблицы [181] (см. табл на стр. 106). Таким образом, система будущего управления построена с учётом основополагающего просветительского принципа – разделения властей. Главная цель – регламентация функций каждого учреждения.

Исполнительную власть предполагалось передать министерствам, подотчётным императору и Сенату, но коллегиальные принципы на время сохранялись, причем первые 5 лет после реформы при министрах должны были действовать коллегии директоров департаментов. Судебная власть состояла из гражданских судебных учреждений в трёх ипостасях: уездного, губернского и аппеляционного судов. Уголовный суд предполагал две инстанции: губернский и аппеляционный суды. Полицейский суд предназначался для решения мелких судебных дел в каждом уезде. Охранительная или контролирующая власть поручалась Сенату, который в свою очередь делился на две части: Правительствующий Сенат – должен был контролировать деятельность министров и высших чиновников, разбирать жалобы на министров; Судебный Сенат – рассматривал вопросы о нарушении законов судебными учреждениями и устанавливал взыскания за это; делился на департаменты так, чтобы в каждом рассматривались дела 5–6 губерний. [182] Итак, будущая система управления рассматривалась как устроенная на принципе разделения властей. Правда, Чарторижский не отделил окончательно судебную власть от исполнительной в Сенате, но за Сенатом от последней осталась лишь функция контроля над министрами, а в дальнейшем планировалось сделать Сенат чисто судебным органом, придав ему компетенцию Верховного Суда. Совет при императоре должен был играть роль посредника между органами управления и императором. В Негласном Комитете был подготовлен специальный Наказ Совету, в котором определялось его место в системе государственной власти и компетенция. [183] Цель создания этого учреждения определялась как «дальнейшее развитие законоположений бабки нашей Екатерины II», «постановление силы и блаженства империи Российской на незыблемом основании Закона». [184] Сам Совет определялся как «место, учреждённое при нас для рассуждения и уважения дел государственных». [185] Заметим, что здесь впервые используется термин «уважить», повторённый затем в проектах М. М. Сперанского 1809 г. и Уставной Грамоте Российской империи 1818–1820 гг. и до сих пор вызывающий неоднозначную трактовку у исследователей. Совет должен был состоять из доверенных лиц императора по его назначению, причем численность советников не ограничивалась. Главной функцией Совета являлась законосовещательная или по терминологии авторов проекта «сила соображения». Совет должен был рассматривать поручения императора, относящиеся «к части законодательной», «всё, что принадлежит до государственных постановлений временных или коренных и непреложных». По своей инициативе Совет не имел права рассматривать ни одного вопроса, хотя в проекте содержалась оговорка, что вопрос может быть принят к рассмотрению по предложению одного из членов Совета, но опять же с одобрения императора.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно