|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Святые и разбойники неизведанного Тибета. Дневник экспедиции в Западный Тибет | Автор книги - Джузеппе Туччи

Cтраница 36

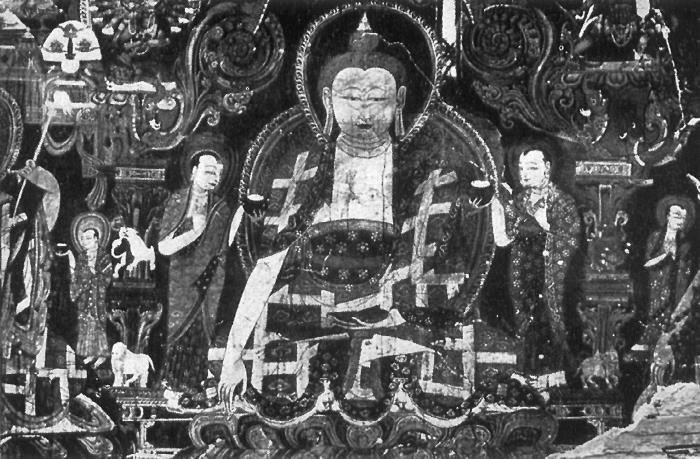

Здесь жил народ, который воплощал в жизнь свою веру, творили благородные души, утончавшиеся в аскезе и размышлении, достигавшие восторга мистического преображения; работали мастера, способные создавать произведения, достойные встать в один ряд с наивысшими творениями Востока, им покровительствовали благочестивые владыки, под управлением которых страна процветала и приобщалась к культуре. Сегодня же здесь не только бесследно исчезли всякие следы жизни, не только пустыня надвигается своими песками и безмолвием и поглощает последние творения человека, но разложение свило себе гнездо в душах немногих оставшихся; более того, как это обычно происходит, смерть духа предшествует разрушению материального мира. Пианг относится к школе сакьяпа. В монастыре нет ни души. Ключи доверены одному мирянину – самой достойной личности в деревушке, насчитывающей всего два-три дома у подножия гомпа. Вокруг широкие орошаемые поля. Мы поднимаемся к трем храмам, огибая ряды гигантских чортенов и проходя между кучами обломков. Ближайший из них – Дуканг, зал собраний, содержащий многочисленные росписи все тех же божеств врачевания; выше находится Гонканг (mGon khang), названный так по причине находящегося в нем гипсового изображения Гонпо (mGon po), или духа-охранителя секты и деревни. Еще выше находится храм, росписи которого посвящены буддам врачевания. В этих трех храмах намного более, чем росписи, интересны статуи махаянских божеств всех возможных форм, размеров и эпох – из дерева, позолоченной бронзы и гипса, беспорядочно громоздящиеся на алтарях. Преобладают, главным образом, скульптуры, относящиеся к раннему периоду Гуге, среди них затерялось несколько десятков изображений, имеющих совершенно явное индийское происхождение. Некоторые определенно относятся к школе Пала, они были принесены сюда первыми миссионерами, распространявшими слово Будды в Стране Снегов, или же первыми тибетскими паломниками, устремлявшимися в святую землю буддизма со всем пылом неофитов. Благодаря милосердию и благотворительности древних владык Гуге, священные изображения нашли себе здесь пристанище. Ни в каком другом гомпа Западного Тибета я не восхищался таким количеством шедевров искусства, которые могли бы составить заслуженную гордость наших лучших музеев. Почти все эти статуи могут быть датированы не позднее XII–XIII века и имеют бенгальское происхождение. На многих из них сзади имеются санскритские надписи, в чем я лично мог убедиться в нескольких случаях. Та же картина повторяется и в последнем, совсем небольшом храме, угнездившемся на вершине горы. Он называется Цеканг (rtse khang), то есть «храм на вершине горы». В нем также находятся десятки древнейших индийских и тибетских скульптур. На стенах великолепные живописные композиции, которые если и не относятся к самым древним, определенно могут войти в ряд наиболее совершенных и искусных из встреченных мною в Западном Тибете. Здесь доминирует фигура Будды, окруженная шестнадцатью архатами, – они передают из поколения в поколение учение об освобождении, поддерживая живую духовную традицию, в их руках находится факел Закона. Вблизи от врат изображены тантрические божества-охранители, среди которых выделяется Хеваджра – дух-покровитель школы сакьяпа; на других фресках воспроизведены учителя и аскеты, которые восприняли от него эзотерические доктрины и тайные наставления. Всё здесь – триумф света, позолоты и ярких цветов.

Фрагмент фрески из Пианга с изображением Будды Исследование пещер вокруг Дункара приготовило нам сюрприз: кажется, здесь были скиты анахоретов и места для медитаций, где в лучшие времена святые и аскеты края уединялись в поисках сосредоточения и покоя, которые одни только могут принести ясную благодать духа. Старанием учеников эти гроты украсились, укрепились стены, своды расширились и покрылись повсюду великолепными росписями, – все это должно было произойти, судя по стилю живописи, около XV столетия. Нет ни одного участка стены, который бы не был расписан чудесными фресками: от потолков, покрытых орнаментальными мотивами, с кариатидами и атлантами, до стен, на которых сменяют одна другую длинные вереницы самых известных махаянских и тантристских божеств или разворачиваются символические композиции мандал. Исполнение настолько совершенно, краски так живы, рисунки столь разнообразны, что кажется, будто потолок покрыт тончайшими узорными тканями. Ни в Цапаранге, ни в Толинге я не видел такой тонкой работы: очевидно, что фрески Дункара являются подлинными шедеврами живописи Гуге периода ее полного расцвета. У подножия горы, в самой крупной пещере находится ряд гипсовых статуй, представляющих восемь божеств врачевания, узнаваемых по цвету и положению рук, которые словно наблюдают в молчании запустение оскверненных залов. Немногие жители селения – монахов здесь нет и в помине – никогда не поднимаются наверх, ни один человек не осмеливается взбираться по крутым глинистым склонам, осыпающимся на каждом шагу и чреватым оползнями, и лишь мы, из любви к исследованию, предпринимаем попытку восхождения. Никто не сказал нам о том, что здесь, внутри, находятся столь многие сокровища; местные жители не только уже более не способны к созданию глубоких произведений искусства, занятию, которому с усердным благоговением и утонченным мастерством посвящали себя их предки, но даже не заботятся узнать о них, – такого уровня достигло разложение духа. К тому же, даже эти пещеры не защищены от уничтожения: самые высокие из них, те, что находятся недалеко от вершины холма, уже начинают разрушаться. Вода проложила себе путь в глинистой почве, неумолимо размывая и эти восхитительные памятники древнего искусства Гуге. Создается впечатление, что некие темные силы объединились в заговоре, с тем чтобы стереть всякую память о былом величии [34]. Гарток

Мы перевалили цепь Ладакха, пройдя через перевал Садзе-ла, – это кратчайшая дорога в обширную долину Гартока. Перевал не из самых высоких, он не достигает и шести тысяч метров, однако мои люди нездоровы: горная болезнь, даже лихорадка, как будто мы пересекаем местность с вредными испарениями. Дождь, снег, непогода – без солнца эти края безутешно печальны. Нет ни следа жизни, мы встречаем лишь стада киангов, как здесь называют диких ослов. Рыжие, чрезвычайно быстрые, они смотрят на нас с любопытством, а затем принимаются скакать, подобно ветру проносясь по плоскогорьям и исчезая в ущельях, преследуемые нашими собаками. Еще выше, у самой границы вечных снегов, чернеют редкие дикие яки – огромные, неторопливые одинокие обитатели ледяных пустынь. Как я уже писал в дневнике 1933 года, Гарток является столицей Западного Тибета. Возможно, кто-то ожидал бы найти на его месте большой город, – к своему разочарованию, у многочисленных рукавов реки Гартанг, стекающей с горной цепи Кайласа и разливающейся по долине, он обнаружит всего два дома, занимаемых двумя губернаторами. Маленькие низкие строения, служащие одновременно жилищем для человека и укрытием для скота. Вокруг располагаются шатры слуг, торговцев и кочевников. Гарток находится на высоте 4500 м над уровнем моря.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно