|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Святые и разбойники неизведанного Тибета. Дневник экспедиции в Западный Тибет | Автор книги - Джузеппе Туччи

Cтраница 25

Индийские паломники, эти непревзойденные почитатели воды, которые сделали из омовения один из основных ритуалов своей сложной литургии, взламывают ледяную корку озера, разоблачаются и ныряют в ледяные струи. Каким образом они, люди, привыкшие к совершенно другим климатическим условиям, выживают, – загадка. Однако тот, кто знает Восток, знает и какую власть дух приобретает над телом, и как вера часто побеждает физические законы. Исчезает всякий след тропы; мы должны проложить себе путь через циклопические нагромождения камней. Но вот прямо перед нами спускается паломник, который на этой, словно испытавшей катаклизм земле совершает восьмиступенное простирание [36]. На ладонях – две деревянные дощечки, плотно привязанные ремешком. Он поднимает руки, соединяя их у лба, затем опускает их ко рту, к сердцу, к животу, то есть к разным психофизическим центрам, затем простирается по земле с вытянутыми вперед руками, порывисто встает, чтобы вновь начать простирание, – и так далее, без отдыха, с утра до вечера, в течение недель, часто целых месяцев, от самых далеких провинций, всё время простираясь. Зупрул

25 июля За два часа добираемся до последнего из построенных вокруг Кайласа монастырей – Зупрула [37], также принадлежащего секте дуг-па. Скромное, не слишком древнее строение, населенное немногими монахами, лишенное произведений искусства и исторических реликвий. Однако это место – в ряду самых священных и наиболее посещаемых паломниками: внутренняя часть храма располагается вокруг пещеры, где Миларепа, самый прославленный из тибетских мистиков, провел многие годы в созерцании. В тиши этой пещеры он имел видения и восхищения духа, которые, породив возмущение мистических чувствований, прорвались в бурные потоки слов и сделали его одним из величайших поэтов Азии. Само название пещеры, которое означает «чудо», возвращает нас к известному эпизоду в жизни Миларепы, произошедшему, по преданию, как раз в этих местах. Кайлас некогда был более почитаем приверженцами бонпо, нежели буддистами, и кажется, что самой авторитетной фигурой бонпоской общины, почитавшей священную гору, был знаменитый колдун по имени Наробончун. Миларепе случилось в ходе своих странствий оказаться в этих местах, и он решил провести весну в медитации среди ущелий Кайласа, укрывшись в пещере. Учитель бонпо воспротивился этому, и таким образом между ними завязался поединок. Два соперника, практически повторяя состязание, состоявшееся, по легенде, между Буддой и его противниками в Шравасти, начали упражняться в магическом искусстве. Победил, как о том повествуют источники ламаизма, Миларепа и продолжил, никем не тревожимый, свои медитации. Однако школа бонпо придерживается другого мнения, и из бонпоских путеводителей по Кайласу и Манасаровару следует, что для Наробончуна соперничество имело вовсе уж не такой плохой исход, как это хотели бы представить ортодоксальные противники бона.

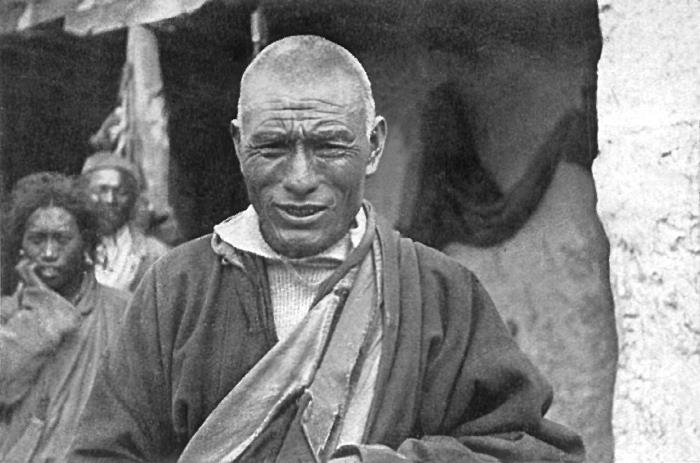

Хранитель монастыря Зупрул В любом случае, две традиции сходятся на том, что именно Зупрул был местом состязания, которое в конце концов имело своей целью установление окончательного контроля над священной вершиной. Но сегодня времена уже не те. Пламя религии потушено холодными условностями монашеской жизни. Монахи, выступающие нашими проводниками, нетерпеливо ожидают денег, в их глазах Миларепа перешел в мир легенды – далекий по времени и недостижимый идеал чистоты и восхищений духа, который они уже не в силах более постичь. Пещера Миларепы стала достоянием любопытствующих и доходным местом. Монашество убило духовное продвижение – буква задушила дух. Миларепа, не преклонявший колен ни в одном из храмов, скитался среди бескрайних просторов этих гор, где высшая первопричина вещей раскрывается во всем своем неописуемом величии, сливаясь в восхищении экстаза с Единым, которое, находясь у истоков всех форм, необъемлемо ими. Здесь, в пещере, находится скульптура великого подвижника, представляющая его в традиционной позе: Миларепа исполняет свои мистические песни, приложив правую руку к уху. На алтаре стоят серебряные лампады и жертвенные приношения (торма), тут же – ряды бронзовых и медных чаш, всегда в нечетном количестве, в которых монахи ежедневно обновляют воду. Под любым небом человек нуждается в конкретных символах, чтобы прилепиться к вечности. Итак, я завершил исследование монастырей, возведенных набожными верующими и щедрыми князьями вокруг самой священной горы Тибета, описал библиотеки, которые они содержат, изучил живопись и скульптуру, собрал весьма значительное количество буддийских и бонпоских книг и рукописей. Мне представляется ясным, что культ Кайласа – горы, священной для индусов от зари времен, был воспринят ламаистскими школами главным образом благодаря секте кагьюпа, в которой наиболее ярко проявились эзотерические учения буддизма Великой Колесницы и имели успех трудные йогические практики. Однако прежде чем буддизм избрал этот край одной из своих святынь, местные племена Западного Тибета почитали его как местопребывание своих грозных богов – а не Бога, так как Гикод, имя, почитаемое бонпосцами священным, это название пантеона из 360 божеств, который, судя по числу, должно быть, имеет астрономическое происхождение. Что касается двух тибетских названий Кайласа – поэтического имени Канринпоче, или Канри (gangs rin po che), означающего «жемчужина ледяных вершин», и Тизе – то последнее название возвращает нас, как и в случае Гурла Мандхаты, к наиболее древнему этническому субстрату этого гималайского региона. Возможно, Тизе – это сохранившееся в тибетском языке слово из древнего языка Гуге. Ранним вечером возвращаемся в Дарчин: народ кишит – непрерывный поток паломников и дым костров. В последних лучах заката вырисовываются, словно проплывая по грозовому небу, длинные вереницы садху-гимнопевцев, идущих из Непала: черные тени, медленно передвигающиеся на свинцовом фоне дождливых сумерек. Их ведет Параманитьянанда – один из самых знаменитых аскетов Индии. С наступлением темноты иду проведать паломников в их лагерь. Гимны и хоры славят садху, охваченного экстазом, погруженного в транс, неподвижного, как изваяние. Люди коленопреклоняются и молятся, словно перед откровением непостижимых мистерий духа, в которые они верят. Вернувшись в свой лагерь, я и там услышал доносившееся эхо гимна Шиве, ото всех огней он возносился к небу, произносимый людьми, одинаково страждущими во всех климатах, неудовлетворенными своей хрупкой жизнью и устремленными в вечность. Этот гимн является не молитвой, а медитацией – поющий не просит ничего, но жаждет воссоединения с первоосновой вещей. Шива, вооруженный трезубцем, с символическим узлом волос аскета, покрытый пеплом, как его изображает традиционная иконография, – символ Вечности, ставший доступным для толп. Его реальность относительна, его существование чисто субъективно укоренилось в душах верующих, еще не готовых к высшей реализации тождества индивидуальной души с изначальной душой Сущего. Всё, что миф рассказывает о нем, всё, о чем повествует легенда, это символический язык, который постепенно подготавливает медитирующего к окончательной реализации. Когда цель достигнута, все формы исчезают и часть сливается с целым. Шива развоплощается, и за этим символом раскрывается в сияющем сверкании, превосходящем всякое человеческое представление, основа Бытия. Человек – освобожден.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно