|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Надежда Дурова. Русская амазонка | Автор книги - Алла Бегунова

Cтраница 42

Мы все смотрели очень внимательно на правую сторону дороги, где происходило уже сражение и некоторые из наших эскадронов отлично дрались; дорого заплатили бы мы за это зевание по сторонам, если бы наш священник Вартминский, самый неустрашимый человек из всего полка, не подъехал к нам и не указал в левую сторону… Взглянув, куда он указывал, мы увидели скачущую нам во фланг неприятельскую кавалерию; в одно мгновение Подъямпольский скомандовал: “Второму полуэскадрону правое плечо вперед!” – и, поставив его лицом к неприятелю, приказал мне взять начальство и в ту ж минуту ударить на несущуюся к нам конницу. Восхитительная минута для меня!.. Но вдруг команда моя “с места, марш-марш!” слилась с громовым голосом нашего начальника, раздавшимся позади нашего фронта: “назад! назад!” В одну секунду мой полуэскадрон повернул назад и поскакал сломя голову на большую дорогу; я осталась позади всех. Без порядка скакал эскадрон густой толпою по кустам, буграм и рытвинам; Зелант, горячий, заносчивый конь мой, рвался из-под меня, но я не смела дать ему воли; он имел дурную привычку, разгорячась, драть голову… итак, удерживая коня своего, неслась я большим галопом вслед скачущего эскадрона но, слыша близко за собою топот лошадей и увлекаясь невольным любопытством, не могла не оглянуться; любопытство мое было вполне награждено: я увидела скачущих за мною на аршин только от моей лошади трех или четырех неприятельских драгун, старавшихся достать меня палашами в спину… Миновав бугры и ямы, Зелант, как бурный вихрь, унес меня от толпы неприятельской. Выбравшись на ровное место, мы отплатили неприятелю за свое беспорядочное бегство и, повинуясь голосу офицеров, эскадрон в минуту пришел в порядок, построился и грозною тучею понесся навстречу неприятелю. Земля застонала под копытами ретивых коней, ветер свистал в флюгерах пик наших; казалось, смерть со всеми ее ужасами неслась впереди фронта храбрых улан. Неприятель не вынес этого вида и, желая уйти, был догнат, разбит, рассеян и прогнан несравненно с большим уроном, нежели наш…» Упорные бои у Смоленска продолжались весь день 4 августа 1812 года. Французы прорваться к нему не смогли. Ранним утром 5 августа войска захватчиков подковой окружили город. Наполеон все еще надеялся, что сможет навязать русским генеральное сражение. Но вскоре он увидел, что основные силы русских покидают городские укрепления. Он отдал приказ начать штурм города, который сопровождался безжалостной бомбардировкой. Более 300 орудий вели огонь по жилым кварталам Смоленска. Главный удар был направлен на Молоховские ворота, куда наступал корпус Даву. С запада шел корпус Нея, с востока – корпус князя Понятовского. За этот день в городе произошли страшные разрушения. Из 2500 домов уцелело менее 350. Свидетель сражения Ф. Н. Глинка писал в своих «Письмах русского офицера»: «Я видел ужаснейшую картину, я был свидетелем гибели Смоленска. Неприятель устремился к Смоленску и встречен был под стенами его горстью неустрашимых россиян… Наконец, утомленный противоборством нашим, Наполеон приказал жечь город, которого никак не мог взять грудью… Тучи бомб, гранат и чиненных ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви, и все, что может гореть, запылало! Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь…»

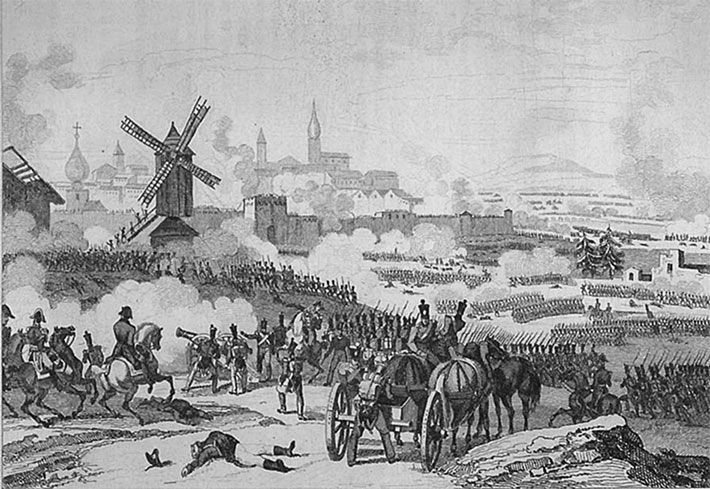

Битва за Смоленск в 1812 г. Неизвестный художник Во время боев 4 и 5 августа 1812 года потери «Великой Армии» убитыми и ранеными составили свыше 16,5 тыс. человек, русской – свыше 10 тыс. человек. Кавалерия 4-го кавкорпуса ушла из Смоленска в ночь на 6 августа. Литовские уланы находились в арьергарде конной колонны и видели, как горит город. Потери полка в этом сражении были следующими: убиты юнкер Тарасевич, 2 унтер офицера, 4 трубача, 21 «товарищ» и 28 «шеренговых», без вести пропали 12 нижних чинов. Начальство сочло, что литовцы сражались храбро и заслужили поощрение. В штабе 4 го кавкорпуса было подготовлено представление на офицеров, особенно отличившихся, которые при атаках на неприятельскую кавалерию вели свои части в порядке и содействовали поражению неприятеля. В этом списке фигурирует и фамилия поручика Александрова. Он, как и все другие офицеы Литовского уланского полка (всего 15 человек), должен был получить «Монаршее благоволение» с записью об этом в своем формулярном списке. Но никакого поощрения литовцы не получили. Император список не утвердил. 10 августа 1812 года в полковом рапорте датирована одна примечательная фраза: «Запасной десятидневный провиант в сухарях употреблен в пищу». Долго везли его в полковых фурах и сохраняли до последней возможности. Но трудности в обеспечении продуктами заставили командование полка раздать сухари солдатам. Дурова тоже пишет об этом: «Солнце уже закатилось, когда мы стали на лагерь… только что успела сойти с лошади, как должна была опять сесть на нее. Подъямпольский сказал, что мне очередь ехать за сеном для целого полка. “Вот тебе десять человек от эскадрона; сейчас прибудут остальные, отправляйся с Богом! Нельзя ли, – прибавил он вполголоса, – достать что-нибудь съесть: гуся, курицу; сколько уж дней все один хлеб: до смерти наскучило!..”» После Смоленска перебои с поставками продовольствия в войска приобрели постоянный характер. Голод, а затем и отсутствие воды, которую при отступлении армии искали повсюду, сделались спутниками солдат и офицеров в этом походе. В августе резко изменилась погода. Если в июле полки, отступая от Минска к Смоленску, изнемогали от 50-градусной жары, то теперь часто шли дожди, дули холодные ветры, температура воздуха все больше понижалась. Но не эти обстоятельства сильнее всего угнетали русских, а отсрочка генерального сражения, за которую они открыто ругали Главнокомандующего Барклая де Толли. Первым вслух это сделал младший брат царя великий князь Константин Павлович, и был тут же под благовидным предлогом удален из армии. Но остановить подобного рода разговоры было уже невозможно. «Мы все отступаем! – пишет с горечью Дурова. – Для чего же было читать нам, что государь не удерживает более нашего мужества. Кажется, не слишком большому опыту подвергли нашу храбрость, как вижу, мы отступаем в глубь России… Неужели нельзя было встретить и разбить неприятеля еще при границах государства нашего? К чему такие опасные маневры? Для чего вести врага так далеко в средину земли своей?..» Генерал от инфантерии князь М. И. Голенищев-Кутузов, назначенный Главнокомандующим 1, 2 и 3 Западных и Молдавской армий, прибыл к войскам 17 августа 1812-го когда 1-я и 2-я Западные армии находились в селе Царево-Займище. Затем русские двинулись по большой Смоленско-Московской дороге дальше. Через пять дней, 22 августа, основные силы нашей армии начали сосредоточение в района села Бородино. Кутузов, осмотрев местность, нашел ее походящей для генерального сражения и приказал приступить к строительству фортификационных сооружений. Впереди в двух километрах от них, в верховьях ручья Чубаровского, располагалась деревня Шевардино. Здесь, на одном из холмов, также начали строить укрепление, которое могло препятствовать наступлению неприятеля на левый фланг русских позиций. Оно получило название «Шевардинский редут». |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно