|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 37

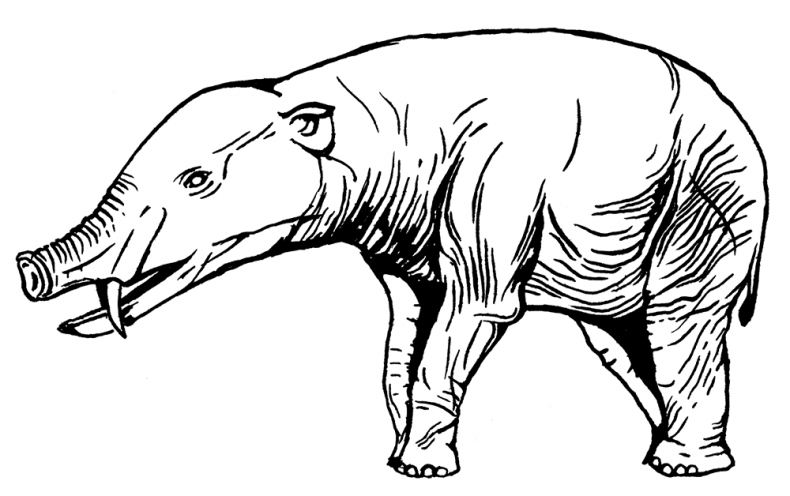

Работа над ошибками Ореодонты были чрезвычайно многочисленны и разнообразны, отчего, как обычно, происходит великая путаница в систематике. Кроме того, параллелизмы, конвергенция и сохранение архаичных особенностей в строении зубов и конечностей приводят к сложностям при определении фрагментарных находок. В то время как одни авторы выделяют один род и вид, другие раскидывают его порой между несколькими отрядами! Нагляднейшими примерами являются Agriochoerus и Merycoidodon: под этими названиями описывались разные ореодонты, антракотерии, прочие парнокопытные и даже мезонихии. Последний род оказался настолько расплывчатым, что некоторые палеонтологи считают название Merycoidodon «мусорной корзиной» и предпочитают вовсе не использовать, хотя он дал название целому семейству Merycoidodontidae, которое само по себе вполне валидное. В болотах и прибрежных зарослях продолжали жить антракотерии, причём частично те же самые роды, что и в эоцене, примером чему является универсальный и неистребимый Elomeryx. Жвачные постепенно приобретали более-менее узнаваемый облик. С одной стороны, успешно продолжали жить прежние Hypertragulus, Leptomeryx и их новые, но тоже примитивные родственники Nanotragulus и Pronodens. С другой – в Монголии Eumeryx хотя и были ещё очень архаичными и похожими на карликовых оленьков, но всё же уже настолько продвинутыми, чтобы некоторые специалисты зачисляли их в оленей. Китообразные в олигоцене уже пришли почти к современному состоянию, полностью утратили задние ноги, приобрели полноценные ласты и занялись формированием специфических адаптаций. Короткомордые австралийские Janjucetus hunderi и Mammalodon colliveri сохранили зубы. У янюцетуса зубы максимально похожи на зубы морских леопардов и тюленей-крабоедов: треугольные, с крупнозубчатыми краями, с широкими зазорами для смыкания с зубами противоположной челюсти; особый шарм янюцетусу придают длинные, загнутые вбок и вверх клыки, как у кабана. Голова маммалодона была ещё более плоской и ещё более широкой, с расположенными спереди-сверху глазами, а зубы имели вид мелких скошенных пеньков; видимо, этот кит был трёхметровым пылесосом, баламутившим ил и подъедавшим вспугнутых придонных обитателей. Более продвинутый дельфин Inermorostrum xenops уменьшился до карликового состояния – всего 1,2 м длиной – и полностью потерял зубы. Судя по отверстиям для сосудов и нервов по краю челюстей, инерморострум мог иметь развитые вибриссы и губы, которыми он всасывал какую-то мягкую добычу типа кальмаров. Вообще, усатый карликовый дельфин-губошлёп – это довольно странно. Наконец, появляются и настоящие усатые (в систематическом, а не физиономическом смысле) киты, известные из самых разных мест планеты: японско-мексиканско-орегонские Aetiocetus, новозеландские Tokarahia kauaeroa и T. lophocephalus, североамериканские Maiabalaena nesbittae, Eomysticetus whitmorei и E. carolinensis, японский Yamatocetus canaliculatus. Этиоцетусы обладали зубами, причём ещё гетеродонтными, и, судя по местам крепления, одновременно пластинками китового уса; токарахии тоже ещё имели зубы, но совсем мелкие, сочетавшиеся с китовым усом. Китовый ус, вероятно, возникал не однажды. Более продвинутые, чем этиоцетусы, майябалэны ещё не обрели китового уса, зато стали первыми китами, уже полностью лишившимися зубов; формой головы они ещё несколько напоминали базилозавров, но расширенные и плоские челюсти позволяли всасывать воду щеками и языком. Эомистицетусы, тоже беззубые, с полутораметровой головой примерно той же формы, как у современных усатых китов, окончательно перешли на фильтрацию планктона, чем их потомки занимаются и сейчас. Выглядели они уже достаточно внушительно и внешне мало отличались от современных китов-полосатиков. * * * Афротерии олигоцена в большинстве своём уже вполне узнаваемы. Это и тенреки Jawharia tenrecoides, и даманы Dimaitherium patnaiki, и гигантские даманы Megalohyrax eocaenus и M. minor, и златокроты Eochrysochloris tribosphenus из Файюма. Как вы там, потомки? Современные златокроты Chrysochloridae иногда выделяются в самостоятельный отряд Chrysochloridea. Они конвергентно очень похожи на слепышей, кротов и сумчатых кротов, но намного красивее, так как их шерстка переливается чуть ли не всеми цветами радуги. Некоторые златокроты живут в засушливых местах, но другие – в лесах по краям болот, так что Chrysospalax даже неплохо плавают. Как и многие афротерии, златокроты рожают мало детёнышей, обычно двух, чем резко отличаются от настоящих насекомоядных, плодящихся втрое активнее. Хоботные продолжали развиваться в Африке. В Египте и Эфиопии это Phiomia: уже вполне узнаваемые «слоники», хотя и с длинными приплюснутыми головами, коротким хоботом, загнутыми вниз верхними бивнями и ложкообразной нижней челюстью. Подобные хоботные известны и за пределами Африки, что мы видим на примере Omanitherium dhofarensis из Омана, очень малоотличающиеся от файюмских (между прочим, по популярным изложениям широко разошлось предварительное название Barytherium Fomansi, но оно никогда не было введено в научный оборот). Впрочем, Красного моря-то не было, так что нынешний Оман был ещё частью Чёрного Континента.

Phiomia В целом у хоботных, очевидно, побеждала тенденция к увеличению, но иногда эволюция шла в обратном направлении: эритрейский Eritreum melakeghebrekristosi был в целом более продвинутым, чем фиомия, родственником гомфотериев, только вот ростом в холке всего 130 см. Обычно карликовость типична для островных животных, но Эритрея в олигоцене вроде бы была частью Африки. Сирены – Kaupitherium и подобные ему – дрейфовали вдоль всех возможных побережий от Германии и Египта до Пуэрто-Рико и Калифорнии. В олигоцене они уже полностью потеряли ноги и внешне не отличались от современных дюгоней и ламантинов. Работа над ошибками Палеонтологи описали больше десятка видов ископаемых сирен Halitherium, однако при ближайшем рассмотрении сам род оказался невалидным, так как типовой вид H. shinzi был описан по единственному недиагностируемому премоляру, а другие останки, причислявшиеся к этому виду, принадлежат к разным видам – Kaupitherium bronni и K. gruelli. Другие же виды «галитериев» и подавно оказались совсем другими сиренами – Crenatosiren olseni, Lentiarenium cristolii, Italosiren bellunensis и многими прочими. В итоге получилось проще переназвать всё заново, и на месте одного «галитерия» появились несколько новых родов. В путанице номенклатуры древних сирен поистине можно заблудиться! Новая группа морских млекопитающих, возникшая в олигоцене, – Desmostylia. Их происхождение загадочно: по зубам они схожи с примитивными хоботными мастодонами, по форме тела – с антракобунидами, по стилю жизни – с сиренами, так что определяются то как афротерии, то как ответвление примитивнейших парнокопытных. Даже самые ранние десмостилии – японский Behemotops katsuiei и канадский B. proteus – уже имеют все главные признаки своей группы. И эти, и последующие десмостилии найдены по берегам Тихого океана, далеко от Чёрного Континента, так что связать их происхождение с африканскими афротериями не очень получается. Впрочем, к олигоцену исходно африканские предки уже вполне могли добраться куда угодно и давать новые группы далеко от исходной прародины. Десмостилии внешне напоминали кривоного трёхметрового бегемота с квадратным рылом, с торчащими вперёд горизонтальными резцами и клыками и странными бугристыми премолярами и молярами. Коренные зубы десмостилий сменялись, смещаясь по челюсти сзади-наперёд, как у слонов и сирен. В отличие от китообразных и сирен, десмостилии так никогда и не потеряли не только ног, но даже пальцев, каковых на каждой конечности было четыре – толстых, растопыренных, с копытцами. Видимо, десмостилии больше не плавали, а бродили вразвалочку вдоль побережий, поедая морскую траву. Впрочем, и плавать они умели – в стиле белого медведя; пахиостоз костей – утолщение стенок и отсутствие полостей, а также очень мощные рёбра и бронеподобная грудина не дадут соврать. Довольно быстро десмостилии дали некоторое разнообразие форм, включая карликовые, примером чему служит полутораметровая японская Ashoroa laticosta.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно