|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 21

Рукокрылые, наряду с грызунами, стали одними из главных наших конкурентов, только с другой стороны дерева: если протомыши не пускали приматов на землю и лучше грызли сухие семена, то летучие мыши не дали нам взлететь в воздух и вольготно гоняться там за комарами и бабочками. Осталось прыгать по кронам и искать плоды. * * * Траво– и листоядные в эоцене в условиях богатейшего развития растительности получили полный карт-бланш. В Северной Америке и Азии расцвели Dinocerata, или Uintatheria. Твари удались на славу. Монгольские Gobiatherium бултыхались в болотах, рассекая тину огромным носовым гребнем с гигантскими ноздрями. Североамериканские Eobasileus cornutus и Uintatherium anceps (он же Dinoceras), а также китайские Uintatherium insperatus поражают своими метровыми башками: на носу, над глазами и на затылке возвышались огромные костяные шишки-рога, а из пасти торчали длинные изогнутые клыки, которым позавидовал бы любой саблезубый тигр. При этом в целом животные были похожи скорее на длинноногих носорогов и питались растениями. Думается, впечатляющие украшения были созданы половым отбором и использовались для турниров между самцами; саблезубость же типична для очень многих архаичных млекопитающих. Маленькая тонкость Показательно, что в других линиях копытных отростки на голове чаще возникали не как выросты черепа, а как производные кожи: у оленей они в итоге окостеневают, но площадь их соединения с черепом очень мала, у баранов это роговые образования поверх костяных колышков, у носорогов – утрамбованные волосы. При ударах рог и волосы пружинят, а колебания с них не передаются напрямую на кости мозговой коробки и мозги, а гасятся по пути. Уинтатерии же долбились непосредственно своими черепушками, так что импульс дзынькал прямиком по мозгам. Конечно, наверняка и у них поверх рога была какая-то оболочка, а мозгов было не так уж много, но счастью и процветанию такое устройство черепа явно не способствовало. Из современных копытных максимально к уинтатериевой системе близки жирафы, но они больше бодаются шеями, а не рогами. На основе афротериев возникло сразу несколько линий крупных травоядных. Родственники эмбритопод Phenacolophidae – Zaisanolophus obscurus в Казахстане и Sanshuilophus zhaoi в Китае – тянутся ниточкой от скромных палеоценовых предков к многообещающим потомкам, а уже ранние Embrithopoda Hypsamasia seni в Турции и Palaeoamasia kansui, Crivadiatherium mackennai и C. iliescui в Румынии представляют развитие группы. Несмотря на принадлежность к афротериям, эта группа скорее продвигалась из Азии в Африку, а не наоборот. Среднеэоценовый намибийский Namatherium blackcrowense с его чрезвычайно широкими скуловыми дугами и высококоронковыми зубами, вероятно, был основателем арсиноитериев, с конца эпохи расселившихся по северной половине Чёрного Континента и достигших успеха уже в олигоцене. В эоцене появились все главные группы современных афротериев. Достаточно архаично выглядят даманы Hyracoidea, например Seggeurius amourensis и Microhyrax lavocati из Алжира и Марокко и более поздние Bunohyrax matsumotoi из Алжира и Dimaitherium patnaiki из Египта. Видимо, с самого начала они были похожи на сурков. Примитивные даманы были мелкими, их мелкие резцы ещё не росли непрерывно, а теперь они большие и растут, как у грызунов; между резцами и клыками не было зазора-диастемы; клыки ещё иногда были двухкорневые, у современных же этих зубов иногда вовсе нет; лапки были снабжены коготочками, а не копытцами, а ножки были пальцеходящими, а не стопоходящими. Как вы там, потомки? Несмотря на неуклюжий вид и отсутствие хвоста, современные даманы очень здорово лазают по отвесным поверхностям. Для успешного причпокивания к камням и деревьям середины стоп могут подниматься, образуя присоску, а для пущего прилипательного эффекта выделяют резиноподобный пот. Кстати, «я на солнышке лежал, пятки кверху держал, вот они и запотели» – это про даманов, именно так они сбрасывают лишнее тепло, поскольку только подошвы могут потеть. Другая, довольно странная железа расположена на середине спины, она секретирует пахучее вещество при возбуждении; некоторые даманы при опасности оголяют её и поворачивают к хищнику. Показательно, что даманы до сих пор не стали окончательно растительноядными и, кроме травы, листьев и корневищ, регулярно едят насекомых. Рожают даманы от одного до трёх детёнышей, причём очень больших, с самого начала зрячих и пушистых, способных лазать по корягам и камням. Гораздо более впечатляющие родственники даманов – хоботные Proboscidea. Начав с семнадцатикилограммовых «свинок», они опережающими темпами росли, отъедаясь на сочной болотной растительности Северной Африки. Уже в начале эоцена Daouitherium rebouli вымахал до 80–200 кг, Numidotherium koholense – до 250–300 кг и метра в холке, а на границе с олигоценом – двухметровый Arcanotherium savagei и Barytherium grave – уже до трёх метров в холке! Черепа первых слонов очень похожи на даманьи; головы быстро укорачивались и становились всё более лобастыми; носовое отверстие смещалось на лоб, свидетельствуя о постепенном развитии хобота. Нижние резцы превращались в лопатки на конце всё более узкой нижней челюсти, а верхние – в ещё короткие, но уже узнаваемые бивни.

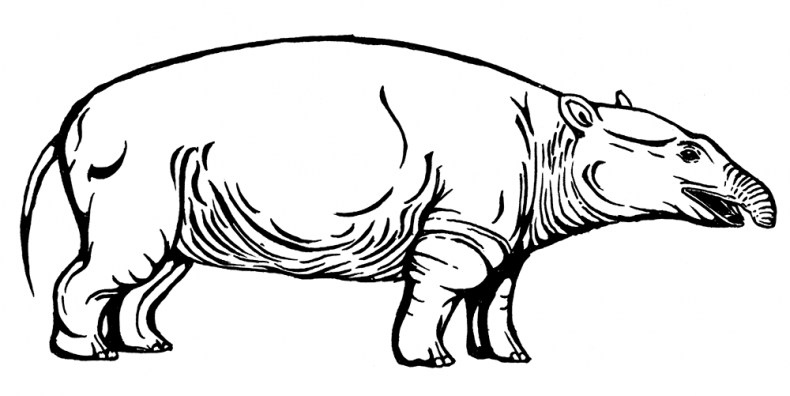

Moeritherium lyonsi Наверное, самый известные, хотя и не самые примитивные древние слоны – Moeritherium lyonsi и его родственники из Египта и Ливии. Надо сказать, череп меритерия, если игнорировать нижнюю челюсть и зубы, внешне (с точки зрения антрополога, конечно) довольно похож на череп огромной землеройки – от мелких палеоценовых предков не отвертишься. Зубная формула меритерия была ещё очень примитивной: три резца, клык и по три премоляра и моляра на верхней челюсти, два резца и по три премоляра и моляра на нижней. Короткие толстые бивни, сделанные из вторых резцов, вряд ли торчали изо рта. Сам же зверь был приземистым тапироподобным жителем болот. Слоновья форма мозга меритерия уже вполне узнаваема – кругленькая, укороченная и расширенная, но с огромными обонятельными луковицами. Маленькая тонкость Файюмский оазис – истинная родина слонов. В нескольких карьерах тут сохранилась богатейшая фауна эоцена и олигоцена – от черепах и крокодилов до китов, слонов и обезьян. Первые находки тут были сделаны Георгом Швейнфуртом в XIX веке, после ещё больше откопал Чарльз Эндрюс, а за ними подтянулись и другие исследователи, которые ныне являются классиками палеонтологии. Файюмские комплексы уникальны наличием и макро-, и микрофауны: чаще сохраняются останки либо больших, либо мелких зверей, а тут есть все. В итоге мы можем прослеживать изменения целой экосистемы на протяжении многих миллионов лет. Файюм в эоцене и олигоцене представлял собой густо заросшие болота у берега моря, поэтому тут сохранилась и пресноводная, и солоноводная фауна. Удивительно найти посреди Сахары скелеты древнейших китов. Среди наземных млекопитающих огромный процент костей принадлежит именно афротериям, но есть и пришельцы с других континентов – сумчатые, креодонты, антракотерии, грызуны и приматы.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно