|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография | Автор книги - Виктор Безотосный

Cтраница 49

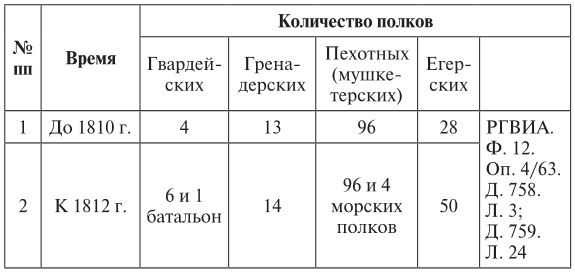

Таблица 1. Изменение в соотношении различных видов пехоты

Штаты полков были установлены: 2160 человек в гренадерских и пехотных полках, в егерском ― 1584 человека. Таблица 2. Организация русской пехоты

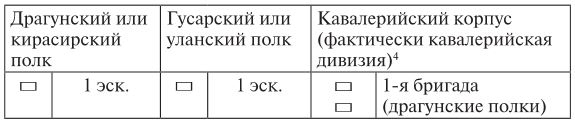

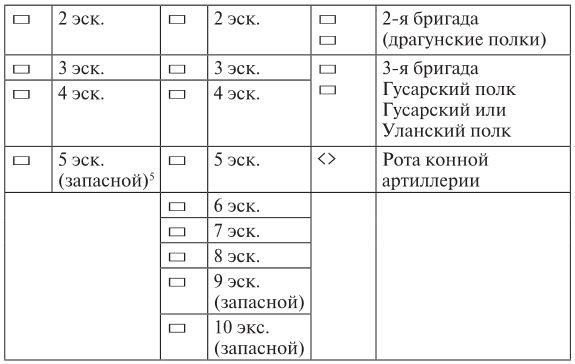

Таблица 3. Организация кавалерийского корпуса

1 Были исключения 6-полкового состава. Так 23-я дивизия состояла из 3 пехотных и 1 егерского полка, а 19-я дивизия из 5 пехотных и 2 егерских полков, 1-я и 2-я гренадерские дивизии имели в составе 6 гренадерских полков, а гвардейская дивизия – 6 гвардейских полков. 2 Вместо второй пехотной дивизии в 5-м (гвардейском) и 8-м корпусе были соответственно 1 и 2-я кирасирские дивизии и сводногренадерские дивизии, корпус барона Ф. В. Остен-Сакена имел также в своем составе одну пехотную и одну кавалерийскую дивизию, т. к. был сформирован из запасных и резервных частей и вошел в состав 3-й Обсервационной армии. 3 Запасные батальоны использовались для подготовки рекрут, при полку не находились, в 1812 г. пошли на формирование новых частей. Гренадерские роты двух батальонов выделялись из состава полка и из них формировались сводногренадерские батальоны и дивизии. 4 Корпуса были сформированы на основе одной дивизии, т. е. были однодивизионного состава. 1-я и 2-я кирасирские дивизии составили 8 кирасирских, Кавалергардский и лейб-гвардии Конный полки, т. е. по 5 полков в дивизии, гвардейская дивизия состояла из 5 полков и I сотни (черноморской).

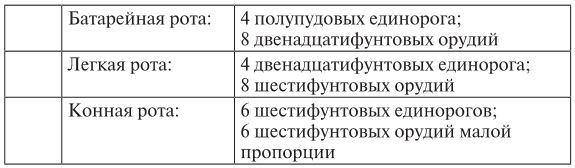

Таблица 4. Состав полевой артиллерийской бригады

5 Запасные эскадроны не находились в полках, использовались для подготовки рекрут, а потом вошли в состав вновь сформированных частей. А была ли война Отечественной?

[278]

Заданный вопрос отнюдь не праздный. В последнее время находится слишком много любителей от истории, которые хотят поставить под сомнение устоявшийся в литературе термин. И необходимо признать, что в их распоряжении есть определенный набор фактов и аргументов в пользу такого мнения. И это обстоятельство заставляет еще раз проанализировать события 1812 г. в этой плоскости. Еще во время войны в 1812 г. литератор Н. И. Греч стал издавать журнал «Сын Отечества», а название он дал, использовав строки из письма брата (артиллерийского офицера), убитого в Бородинском сражении. Журнал стал очень популярным и в обществе и в армии и имел огромное воздействие на читательскую аудиторию. Вообще в 1812 г. слово «отечество», если просмотреть и официальные правительственные документы или переписку современников, встречалось очень часто. Особенно это характерно для императорских манифестов, составленных адмиралом А. С. Шишковым, как пример, укажем на воззвание к дворянству, «во все времена бывшему спасителем Отечества». Поэтому не успел развеяться пороховой дым сражений, еще до знаменитых наполеоновских «сто дней», когда участник этой войны, поэт Ф. Н. Глинка уверенно и гордо назвал ее «Отечественной» (его книга «Подвиги графа М. А. Милорадовича в Отечественную войну 1812 года» вышла в Москве в 1814 г.), а в 1816 г. появилась его статья в журнале «Сын Отечества» ― «Рассуждения о необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года». Так это определение навсегда вошло в историографию, и его, хотя и не сразу, подхватили другие авторы. На их взгляд, как современников событий, так и историков, новый термин полностью соответствовал характеру, целям и задачам войны со стороны России. Какой набор аргументов и обоснований у нынешних противников этого названия? Во-первых не все население огромной Российской империи было единодушно по отношению к неприятелю. Действительно, например, территория Литвы использовалась для формирования польским дворянством из местных уроженцев воинских контингентов для Великой армии, а прибалтийские губернии оказались достаточно индифферентными, и хотя создали Лифляндское ополчение и ряд других подразделений, в целом не проявляли особого рвения. Подобное равнодушие проявляли и некоторые народы национальных окраин империи. О народном характере войны можно говорить только в захваченных противником великорусских губерниях (Смоленская, Московская, часть Калужской губерний). Не все так просто было и с ополчением ― оно не являлось всеобщим и состояло в основном из крепостных крестьян. От себя добавлю, что действительно формированием ополчения занималось местное дворянство, оно же поставляло туда и офицерские кадры. Этим можно объяснить, что создавалось оно не во всех губерниях. Там, где не было дворянства или оно не считалось благонадежным, его не создавали ― кто бы командовал им. И, допустим, захоти крепостной добровольно вступить в ряды защитников Отечества, то помещик мог ему не разрешить. Вообще крестьяне туда попадали по выбору помещика, его управляющего или по выбору общины ― естественно, не самые лучшие люди деревни, а те, которыми не жалко было пожертвовать, тем более что нормативные требования для попадания в ополчение были занижены по росту, возрасту и состоянию здоровья. Туда попали в первую очередь те, кто ранее не подходил по физическим параметрам для рекрутских наборов. Достаточно сложно дело обстояло и с пожертвованиями. Хорошо известно, что в России благотворительные взносы купечества по воле местного начальства часто имели добровольно-принудительный характер. Это даже не полный перечень всего набора аргументов, а в первую очередь перечисление фактов, которые могут предъявить сомневающиеся в истинности названия «Отечественная война».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно