|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Политическая полиция и либеральное движение в Российской империи: власть игры, игра властью. 1880-1905 | Автор книги - Любовь Ульянова

Cтраница 41

При этом чины местных отделений нередко полагали, что «либералы» находились в гораздо более выигрышном положении, чем они сами, а это препятствовало деятельности жандармов, зависимых от личных, неформальных коммуникаций с губернатором и его ближайшими подчиненными, т.к. институциональные связи ГЖУ с местной администрацией отсутствовали 521. По мнению служащих ГЖУ, залогом политического спокойствия в губернии были доброжелательные, а еще лучше – дружеские личные отношения ГЖУ и губернатора. Если же губернатор предпочитал «дружить» с «либералами», то в провинциальном обществе, с узким слоем людей, которых можно объединить понятием «образованное общество», это означало институциональное одиночество местных структур политического сыска. Помимо атмосферы психологического дискомфорта, такая ситуация создавала проблемы в его работе. Обычная полиция, подчиненная губернатору, начинала халатно относиться к негласному надзору за деятелями «либерального» движения 522. Так, начальник Нижегородского ГЖУ в политическом обзоре 1898 г., жалуясь на дружбу губернатора с «либералами», писал о последствиях этого для ГЖУ: «Осуществление наблюдательной деятельности в Нижегородской губернии… задача не легкая, усложняемая отсутствием солидарности между жандармским управлением и высшей местной администрацией, а также взаимного доверия» 523. Одним из наиболее общих представлений служащих политической полиции всех структур было убеждение, что слабость власти и отсутствие внятного государственного курса – основные причины распространения «либерализма» в бюрократической среде 524. На это накладывалось столь же распространенное в среде политического сыска восприятие российского общества (в целом, включая и чиновничество) как аморфного, безликого, неогранизованного образования, рядовые представители которого в основном не имеют собственных политических убеждений. В то время как «либералы» репрезентировали индивидуалистическую модель мышления и поведения, с одной стороны, а с другой – имели признаки организованного сообщества (по описанным выше институциональным, социальным и профессиональным параметрам). Поэтому общая «масса» легко подчинялась «либералам». Типична характеристика из политического обзора Тамбовского ГЖУ за 1887 г.: в «обществе… всегда и чуть ли не большинство не имеет своих убеждений, а идет по направлению, указываемому представительными людьми» 525. «Либералы» воспринимались в политической полиции как сообщество тех самых «представительных людей», совокупность деятельности которых на пространстве всей Российской империи создавала «либерализм» как политическое явление. Один-два человека с задатками руководителей (или занимавшие руководящие посты) определяли ситуацию в самоуправлении, позицию конкретных органов периодической печати, настроение профессиональных сообществ. Институты, социальные и профессиональные группы «заражались» «либерализмом» от ярких личностей-руководителей. И всё это происходило не в подполье, а в легальном пространстве. 2.4. Понятие «либерального» в развитии (динамика)

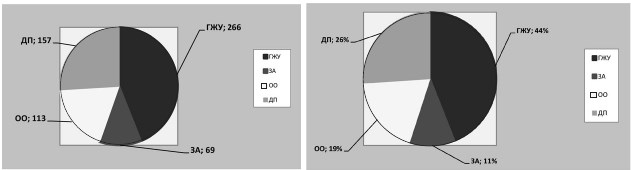

Если в предыдущем параграфе представления чинов политического сыска о «либеральном» рассматривались с точки зрения структурной статики, то в этом параграфе речь пойдет о терминологической динамике, выявленной автором этих строк на основе анализа частотности употребления различных терминов, связанных со словом «либерал» (преимущественно эпитетов), на всем протяжении изучаемого периода, с 1880 по 1905 гг. Всего слово с корнем «либерал» встретилось автору этих строк в переписке служащих политического сыска 605 раз. Безусловно, это не все случаи его употребления, однако фронтальный анализ архивных дел, в которых оно могло использоваться (этот анализ, в свою очередь, основан на фронтальном просмотре описей фонда Департамента полиции), позволяет утверждать, что схваченные тенденции репрезентативно отражают дискурсивные практики чинов политической полиции. 266 526 из 605 случаев (44 % от общего количества) приходится на ГЖУ, что связано как с количественным превышением документации из ГЖУ, хранящейся в фонде Департамента полиции, над документацией охранных отделений и самого Департамента 527, так и более пристальным вниманием жандармов из ГЖУ к «либералам» в сравнении с чинами других структур политического сыска. Служащие Департамента полиции использовали термин «либерал» и однокоренные 157 раз (26 %), охранных отделений – 113 раз (19 %), Заграничной агентуры – 69 раз (11 %). При этом в случае с Заграничной агентурой речь идет вообще об одном человеке – заведующем Заграничной агентурой П.И. Рачковском, что – в сравнении с другими структурами – позволяет говорить о повышенном внимании Рачковского к «либералам».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно