|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации | Автор книги - Майкл Ко

Cтраница 80

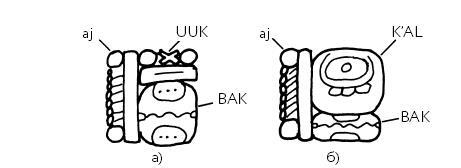

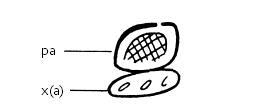

Рис. 55. Фонетическое написание месяца Паш в пещере Нах-Тунич. Стены пещеры, освещенные вспышками, принесли немало и других сюрпризов, и не последним были реалистичные гомоэротические сцены. Но что характерно: исследователи нашли изображение Хунахпу, великого героя-близнеца, который играл в мяч, вызвав гнев повелителей подземного мира, – в конце концов, эта пещера была продолжением самой Шибальбы! Но что привело писцов в Нах-Тунич в середине VIII века? Сегодня в низменностях шаманы майя используют пещеры для своих самых тайных обрядов и гаданий, и одна из учениц Линды, историк искусства Андреа Стоун пришла к выводу, что паломники из разных мест приходили в Нах-Тунич для проведения церемоний в скрытых глубинах [12]. Все это произошло, когда Дэвид еще учился в старшей школе. Летом он продолжал участвовать в круглых столах, организованных Мерл в Паленке. После окончания учебы в 1983 году он представил на очередном заседании доклад о иероглифе, обозначающем количество пленных [13]. Собственно, это комплекс знаков, и предыдущие поколения эпиграфистов тщетно пытались связать его с календарем, так как он всегда включает число, записанное при помощи точек и палочек. Давид смог доказать, что в действительности иероглиф означал «Тот, у кого столько-то пленников», – обычное тщеславное заявление воинственных правителей майя. Фраза открывалась проклитикой aj, «тот, кто…», затем включала число и завершалась логограммой «кость», которая, как показал Дэвид, должна была читаться bak «кость» или в данном случае «пленник», – прекрасный пример ребусного написания в письменности майя. В политическом ландшафте майя захват важных пленников подтверждал царскую власть, и «Птица-Ягуар» из Йашчилана, успешный царь-воин, часто заставлял писцов вставлять фразу «Тот, у кого двадцать пленников» между своим именем и эмблемными иероглифами своего города.

Рис. 56. Иероглиф количества пленных: а) aj uuk bak (ах-вук-бак) «тот, у кого семь пленников»; б) aj kal bak (ах-к’аль-бак) «тот, у кого двадцать пленников». К этому времени Дэвид был уже известен и признан в научных кругах. Несмотря на молодость, и даже на то, что он он еще не поступил в колледж, он получил стипендию в Дамбартон-Оакс на 1983–1984 учебный год. Это означало, что он мог работать в абсолютном спокойствии, в прекрасной обстановке, с доступом к превосходной библиотеке и ее замечательному архиву фотографий керамики майя, – рай для ученого. Жил Дэвид в доме родителей в Вашингтоне. В феврале 1984 года ему позвонили из Чикаго, и представитель фонда Макартуров сообщил Дэвиду, что в знак признания его достижений в майянистике он стал стипендиатом фонда с наградой в целых 128 000 долларов. На первых страницах газет и журналов тут же появилась сказка о том, что юноша восемнадцати лет, только что окончивший среднюю школу, получил «награду гениев», как любят называть эту стипендию журналисты. Вся эта шумиха ничуть не вскружила Дэвиду голову, и макартуровский стипендиат мало чем отличался от самодостаточного, скромного маленького мальчика, который сидел у локтя Линды далеким летом в Паленке. Между тем эти две стипендии дали молодому эпиграфисту два полных года, чтобы, как он говорил, лишь «играться с иероглифами». Макартуровские деньги были разумно размещены после того, как часть была отложена на поездку в область майя и покупку персонального компьютера. Тогда же его наставница Линда приезжала в Вашингтон на два месяца. «Те два года после школы были очень продуктивными, – вспоминал Дэвид, – особенно работа с Линдой. Мне казалось, что это будет длиться вечно». Вспомним: исследуя систему хронологии майя, Эрик Томпсон выявил иероглифические выражения, связанные с интервальными числами, которые указывают, нужно ли считать назад (иероглиф счета назад) или вперед (иероглиф счета вперед) от базовой даты до другой даты [14]. Со значительной долей логики Томпсон убедил большинство своих коллег, что главный знак этих иероглифов, выглядевший как голова хищной рыбы, был основан на ребусном принципе и игре с омонимами xok (шок) «акула» и xok (шок) «считать». Таким образом, утверждал Томпсон, один из них означал «считать назад до…», а другой – «считать вперед до…».

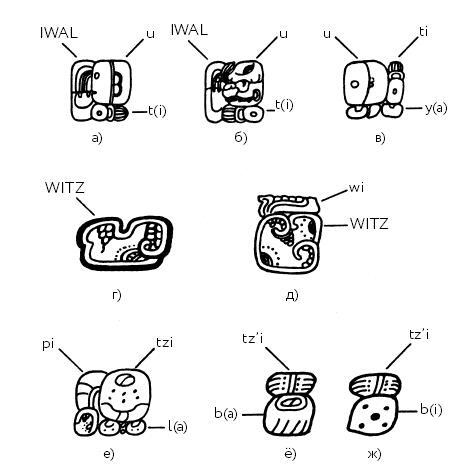

Рис. 57. Чтения Дэвида Стюарта: а, б) iwal ut (иваль-ут) «а потом это произошло» (иероглиф счета вперед); в) utiy (утий) «это произошло» (иероглиф счета назад); г, д) witz (виц) «гора»; е) pitzil (пициль) «игрок в мяч»; ё, ж) tz’ib (ц’иб) «письмо». Во время идиллии в Дамбартон-Оакс Дэвид заметил, что более абстрактный вариант этой головы рыбы может заменять знак u Ланды, напоминающий скобку и использующийся для записи притяжательного местоимения 3-го лица. Тогда Дэвид предположил, что на самом деле оба варианта читались как u. Поскольку и за иероглифом счета назад, и за иероглифом счета вперед часто следовал фонетический знак ti Ланды, Дэвид счел возможным, что голова рыбы может читаться как ut, с ti в качестве фонетического подтверждения [161]. «Я думал об этом с большой неохотой, – вспоминал он, – потому что все говорили о слове xoc. Мне казалось, что я какой-то еретик». Но когда Дэвид стал искать слово ut (ут) или его юкатекский когнат uchi (учи) в словарях, то увидел, что оно означает «случиться» или «сбываться». Он был явно на верном пути. Прочтение Дэвида было уточнено несколькими коллегами в следующие годы, но основное чтение остается прежним. Четыре лингвиста: Джон Джастесон, Уилл Норман, Кэтрин Джоссеранд и Николас Хопкинс – нашли грамматические доказательства в чоланских языках, что иероглифом счета назад читается ut-iy (утий) или ut-ix (утиш) «это случилось», а иероглифом счета вперед читается как iual ut (иваль-ут) «а потом это произошло» [15]. И опять в том есть какая-то ирония: даже календарь майя начал поддаваться натиску фонетического анализа – и это при том, что в прошлом такие величины майянистики, как Зелер, Гудман и Морли, категорически отвергали фонетизм, придерживаясь мнения, что в классических надписях нет ничего, кроме календарной информации. Как говорит Дэвид, работа над иероглифом ut «по-настоящему убедила меня в одной из важных черт этой системы письма – в огромном количестве свободно взаимозаменяющихся знаков. Несмотря на всю графическую сложность, большая их часть была просто повторяющейся». Ужасной трясины, о которой говорил Флойд Лаунсбери, когда начал читать книгу Томпсона, просто не существовало.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно