|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Поэт и Царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский | Автор книги - Глеб Морев

Cтраница 24

Однако, исходя из своей роли подлинного «первого поэта» (сформированной, по сути, лишь глубокой внутренней художнической уверенностью), фактически назначая себя им, Бродский устанавливает прямой диалог с верховной властью «о жизни и смерти» (как это сформулировал в разговоре со Сталиным Пастернак). Есть все основания думать, что он сознательно ориентировался не только на освященную пушкинским именем традицию, но и на гораздо более актуальную – с вязанную с советской реальностью и именем Мандельштама. Нет сомнений, что Бродский знал – из текста «Четвертой прозы» и/или из устных комментариев к ней Н.Я. Мандельштам или из ее «Воспоминаний», вышедших во второй половине 1970 года в Нью-Йорке, а до того, вероятно, известных Бродскому в рукописи, ходившей с середины 1960-х годов, – с вязанную с Мандельштамом историю 1928 года. Тогда Мандельштам заступился за членов правления двух московских кредитных обществ, осужденных к расстрелу «за экономическую контрреволюцию»: О.М. случайно узнал на улице про предполагаемый расстрел пяти стариков и в дикой ярости метался по Москве, требуя отмены приговора. Все только пожимали плечами, и он со всей силой обрушился на Бухарина, единственного человека, который поддавался доводам и не спрашивал: «А вам-то что?» Как последний довод против казни О.М. прислал Бухарину свою только что вышедшую книгу «Стихотворения» с надписью: в этой книге каждая строчка говорит против того, что вы собираетесь сделать… Я не ставлю эту фразу в кавычки, потому что запомнила ее не текстуально, а только смысл. Приговор отменили, и Николай Иванович сообщил об этом телеграммой в Ялту, куда О.М., исчерпав все свои доводы, приехал ко мне [176]. 30 декабря в результате рассмотрения кассационных жалоб смертные приговоры Дымшицу и Кузнецову были заменены на 15-летние сроки; письмо Бродского осталось неотправленным.

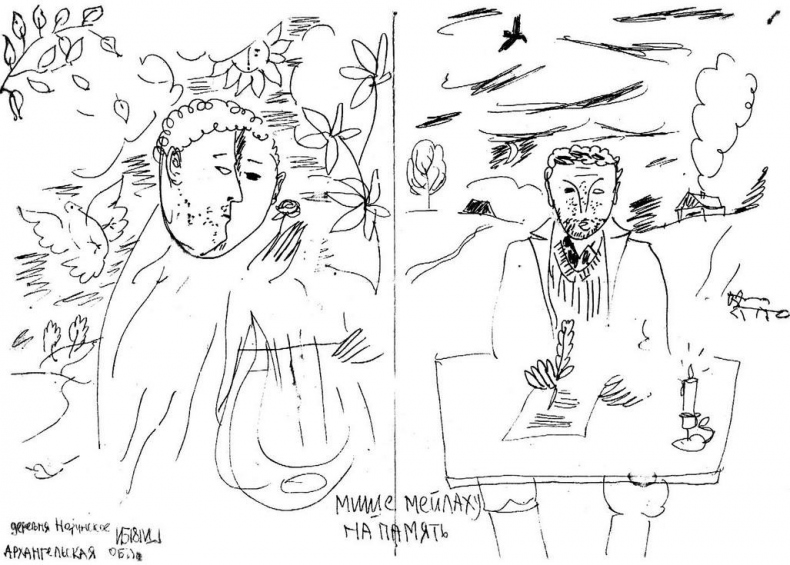

Иосиф Бродский. Двойной автопортрет. 18 апреля 1964 года. Собрание М.Б. Мейлаха, Петербург «Такого не бывает» К 1972 году – отчасти под влиянием скандала с «самолетным делом», отчасти под давлением международной общественности – советские власти сняли установленные в 1970 году ограничения, и количество выезжающих резко выросло, хотя и не сравнялось с числом желающих выехать. В 1971 году СССР покинули 13 704 человека. В 1972 году это число увеличилось до 29 816. Однако советские власти предпочитали выдавать разрешения жителям союзных республик: по сравнению с количеством эмигрировавших из Грузинской (6614 человек, не включая детей до 16 лет) или Украинской (6567) ССР число выехавших в 1972 году по израильской визе, например, из Москвы кажется ничтожным – 878 человек. Общее количество выехавших в Израиль из Ленинграда в 1968–1972 годах составило всего 328 человек [177]. Председатель КГБ СССР Юрий Андропов и министр внутренних дел Николай Щелоков в 1973 году с удовлетворением предоставляли в ЦК КПСС следующую статистику: «Характерно отметить, что количество выехавших из различных районов страны за последние два года на одну тысячу проживающего еврейского населения составило: в Грузинской ССР – 261 чел., Литовской – 198, Латвийской – 123, Узбекской – 30, Украинской и Молдавской – 14, Белорусской – 5, Таджикской – 4, Москве и Московской области – 6, Ленинградской – 3, Новосибирской – 4 чел. А из Хабаровского края, Ростовской, Куйбышевской, Горьковской, Челябинской и ряда других областей, где проживает 16–20 тыс. еврейского населения, за это время не выехало в Израиль ни одного человека» [178]. Формально процесс эмиграции из СССР осуществлялся в рамках «воссоединения семей». Подать прошение о выезде в Израиль мог только человек, имеющий на руках так называемый вызов – нотариально заверенное заявление израильских родственников, в котором они просили компетентные советские органы разрешить имяреку выезд из СССР, и разрешение на въезд от Министерства иностранных дел Израиля. К началу 1970-х годов Израиль наладил автоматическую рассылку таких вызовов по адресам евреев в СССР – соответствующие бумаги от реальных и мнимых родственников получали многие. В разговоре с «полковником Пушкаревым» из ОВИРа Бродский совершенно справедливо упомянул о том, что с начала 1972 года получил два вызова из Израиля – от неких Яакова Иври (которым он и решит воспользоваться при выезде) и Моисея Бродского (который остался в его ленинградском архиве). Получившего вызов и решившего добиваться выезда ждала бюрократическая процедура, начинавшаяся с посещения ОВИРа и получения там анкет. Вслед за этим ходатайствовавший о выезде должен был собрать массу сопутствующих документов (характеристика и справка с работы, разрешения от родственников и бывших супругов, заверенные по месту их работы, и пр.). На фоне стремившегося к нулю количества получивших разрешение на выезд из Ленинграда в Израиль в 1968–1971 годах (несколько десятков из почти 163 тысяч ленинградских евреев [179]) и разработанной властями схемы, призванной максимально затруднить процесс эмиграции, инициатива ОВИРа, предложившего свои услуги Бродскому, была беспрецедентной. Поэт был абсолютно точен в своих ощущениях после телефонного звонка Пушкарева: такого ни с кем не бывало. «Хана перемещеньям!» Потом возникла венецианка. Стало казаться, что город [Венеция] понемногу вползает в фокус и вот-вот станет объемным. Он был черно-белый, как и пристало выходцу из литературы или зимы; аристократический, темноватый, холодный, плохо освещенный, на заднем плане слышался струнный гул Вивальди и Керубини, облака заменяла женская плоть в драпировках от Беллини/Тьеполо/Тициана. И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, если вышеупомянутый угорь когда-нибудь ускользнет из Балтийского моря, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол <…> [180] — спустя почти двадцать лет Бродский вспоминает свои ощущения от знакомства с европейской культурой и ее живыми представителями – в основном это были посещавшие СССР по обмену слависты. К концу 1960-х годов ощущение создаваемого непроницаемыми для него границами СССР – «родной империи» – вакуума нарастает до критического уровня.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно