|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели | Автор книги - Дуглас Смит

Cтраница 27

В доме хорошо работало электричество и отапливались все комнаты, что было в диковинку. На окнах висели красивые шторы, на полу лежали турецкие ковры. Интерьер дополняли рояль и декоративные безделушки. Белл запросил в лондонском отделении АРА несколько пластинок для фонографа “Виктрола” —Allah's Holiday из бродвейской оперетты “Катинка”, The Greenwich Village Follies и свежие записи популярного саксофонного секстета из Канады The Six Brown Brothers. Хотя АРА повезло с резиденцией, в Уфе было опасно. Уровень преступности был настолько высок, что, как отметил Белл, американцам “приходилось одеваться на манер Брета Гарта и носить с собой револьвер”. Военная служба во Франции была “летним курортом в сравнении с текущим заданием”. При работе с различными государственными органами мирные переговоры в Версале “казались пансионом для благородных девиц” [156]. Полковник – Белл любил, чтобы его так называли, – едва успел поставить округ на ноги, как в ноябре подхватил тиф в поездке по республике. Его привезли в Уфу в бреду, и его состояние становилось все хуже. Возникали серьезные опасения, что он не выживет. Врач АРА, доктор Уолтер Дэвенпорт, прибыл в Уфу лечить Белла. Он велел сообщить семье умирающего в США, что конец близок. Но 9 декабря кризис миновал. Белл чудом выжил и начал выздоравливать. Остаток месяца он провел в постели – слабый и осунувшийся, с потухшим взглядом.

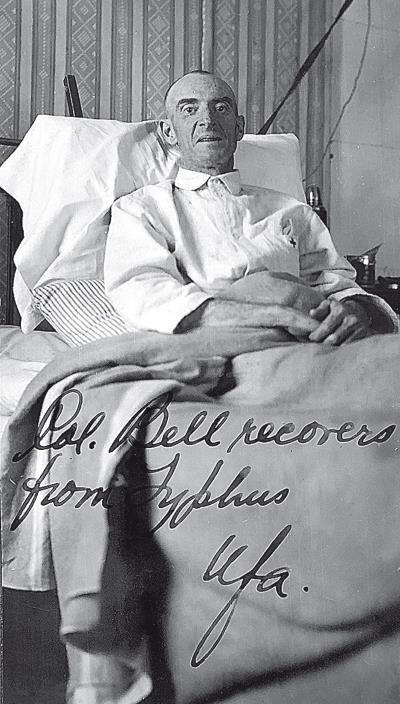

Илл. 26. Полковник Белл выздоравливает после перенесенного тифа в Уфе К приезду Келли Белл уже был на ногах. Он присутствовал на небольшом торжестве, организованном американцами по случаю нового года, а также на более масштабном празднике, который 2 декабря 1922 года устроили для двух десятков русских. Келли счел этот вечер проверкой собственной стойкости. Хотя он не знал ни слова по-русски, он старался изъясняться по-английски, включая в свою речь обрывки немецкого и французского, и даже станцевал хиленький фокстрот с женой офицера-красноармейца. Он вздохнул с облегчением, когда около двух часов ночи торжество окончилось. Следующий день стал для Келли первым рабочим. Белл познакомил его с коллегами, после чего Келли несколько часов читал корреспонденцию между Уфой и Москвой, чтобы понять, как идет операция. Старшим помощником Белла служил Пит Хофстра, а Келли занял должность начальника по снабжению округа, то есть фактически стал третьим человеком в местном отделении АРА. Вскоре Келли отметил непринужденность Белла, который управлял миссией в расслабленной манере, что обеспечивало ему популярность среди русских сотрудников миссии. Келли одобрял подход начальника, но считал, что сложности работы в российской реальности поразили бы воображение любого американца. “На одну дезинсекцию и оборудование канцелярии уходит невероятное количество терпения и времени, – писал он в своем отчете о работе в Уфе. – Чтобы получить столы, телефон, русские пишущие машинки, формуляры, печки и т. д., приходилось без конца вести переговоры с деморализованным правительством, которое неизменно давало один ответ: завтра. Вскоре мы поняли, что «завтра» в России – понятие расплывчатое и скорее означает «рано или поздно», чем «завтра» <…> Ни один американец не смог бы работать среди мусора и неудобств, которые, казалось, не беспокоили представителей Советской России” [157]. Его досаду усугубляли официальные часы работы – с 10 до 16, что примерно соответствовало световому дню. Никто из русских не работал после наступления темноты, и Келли этого не понимал и не мог с этим смириться, ведь он сам и остальные американцы каждый день сидели допоздна, обслуживая нужды операции. 4 января Келли сопровождал Белла и Рухса – их прибалтийского завхоза, который прекрасно говорил по-русски и по-немецки, но не знал ни слова по-английски, – при инспекционной проверке нескольких кухонь АРА. Он написал об этом Джейн: “На первой кухне я увидел карапуза, которого бросила мать. Он стоял у печки, протягивая ручонки, чтобы согреть их, и тихонько всхлипывал. Клянусь, ему было не больше двух с половиной лет. Когда я остановился возле него, он подошел ко мне и схватился за мое пальто. Русские дети редко подходят к американцам и обычно просто глазеют на нас, когда мы появляемся на кухне” [158]. Увиденное тронуло Келли, но его предупреждали, что нельзя позволять чувствам брать над собой верх. “Мы никогда не берем детей на руки и даже не гладим их по голове, опасаясь инфекции” [159]. В то время шесть работников кухни болели тифом. На следующей кухне работники выдавали детям их порцию на день: по сто граммов хлеба и тарелке кукурузной каши. Когда мы пошли на кухню, тотчас воцарилась тишина, прямо как при входе директора в школьный класс. Я прошел вдоль длинной очереди из 200 детей, внимательно рассматривая каждого. Ни один не улыбнулся мне и не выказал никаких чувств. Ты и представить себе не можешь, какими безразличными стали эти дети – плачут очень и очень немногие из них. Они стоят в очереди за карточками, отходят от прилавка, садятся с тарелкой на лавку и съедают все до последней крошки, не издавая ни звука [160]. Келли признал, что беспризорники одеты в “грязные лохмотья”, но у многих из них “умные, открытые лица, которые не могут не взывать к нашим чувствам” [161]. Как и многие американцы, он отмечал любопытную пассивность русских людей. В статье для New York Evening Post он написал: Большевики прославили Россию жестокостью. И все же не найти более миролюбивых и безобидных людей, чем крестьяне, которые составляют девять десятых населения страны. Голодая, они безропотно наблюдают за тем, как другие едят. Я никогда не видел голодного бунта или демонстрации ни в одном из российских городов и не слышал ни о чем подобном. Они терпеливо несут свой крест, не пытаясь найти причины своих бед и не тая ни на кого великой обиды [162]. Подобные комментарии говорили не столько о природе российских масс, сколько о неосведомленности американских сотрудников гуманитарных миссий. Если бы Келли больше знал о насилии, которое бушевало на российской земле с 1914 года, не говоря уже о масштабной крестьянской войне в революционные 1905–1906 годы и периодических кровавых восстаниях, вспыхивавших в XVIII и XIX веках (Пугачевское восстание 1773–1775 годов, пошатнувшее основы империи Екатерины Великой, стало самым знаменитым примером), он бы понял, что перед ним предстают не живые воплощения русской души, а жалкие остатки поверженного и умирающего народа.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно