|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции | Автор книги - Денис Сдвижков

Cтраница 2

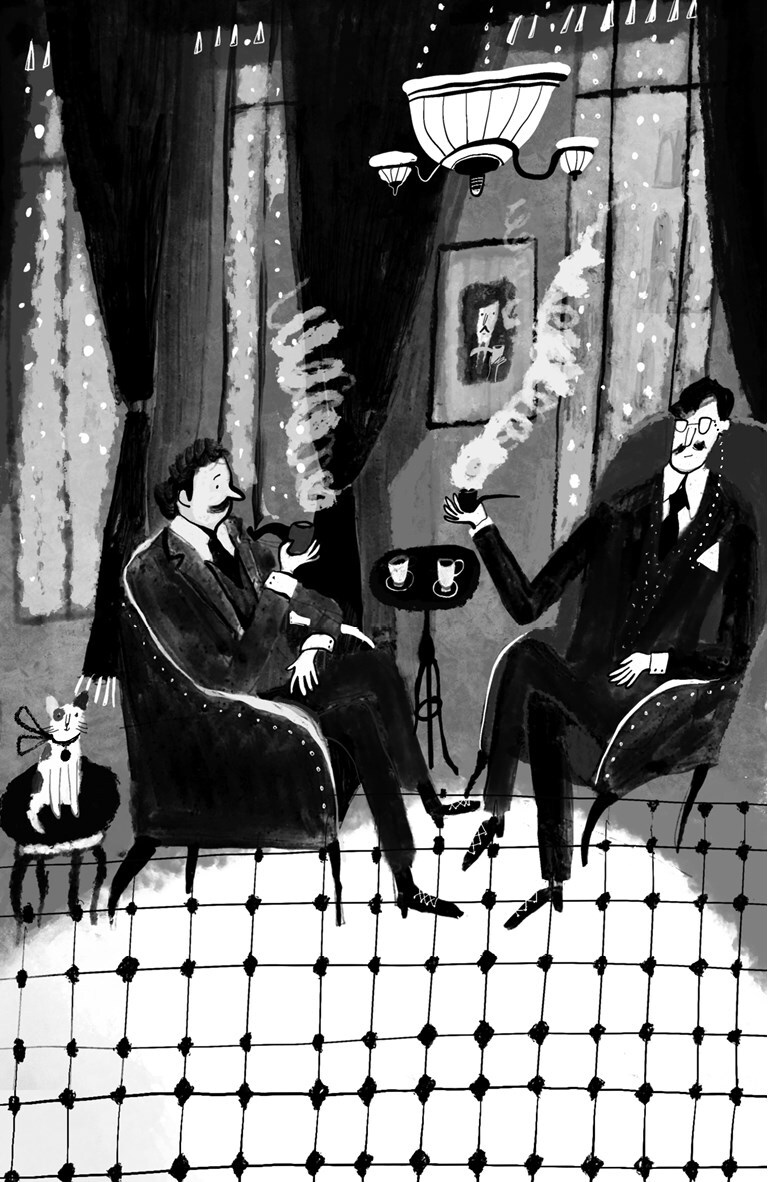

Западная мысль в сем случае охотно соглашалась. Da-da, «интеллигенция – русское слово, оно придумано в XIX веке и обрело с тех пор общемировое значение. Сам же феномен со всеми его историческими, в полном смысле слова революционными, последствиями, по-моему (в данном случае по Исайе Берлину. – Д. С.), представляет собой наиболее значительный и ни с чьим другим не сравнимый вклад России в социальную динамику». Но – предостерегающе поднимался далее указательный палец – это из‐за хронического отставания модернизации России и следующего из него не менее хронического конфликта между образованным обществом и государством. Мелькало рано или поздно ключевое слово «отчуждение» (alienation). В «нормальном» случае модерного (извините, но придется за неимением лучшего употреблять это слово) демократического общества функции интеллигенции выполняют интеллектуалы или эксперты в составе среднего класса, буржуазии, в лоне гражданского общества. Образованный слой России же, разойдясь с государством, вынужден взять на себя несвойственные ему функции. Он радикализируется, воспринимает деструктивные особенности социально-политической культуры «глубинной» России, превращается в секту доктринеров. В этой оптике 1917 год фактически предопределен. Лишь с пересмотром взгляда на «особый путь» России и новыми данными исследований о развитии в империи «гражданского общества» и роли в нем «рядовой» интеллигенции стали множиться сомнения в этой стройной схеме. Сравнивая, мы без труда обнаружим, что любая национальная интеллигенция убеждена в своей особости, пусть и в разной перспективе. Французские образованные элиты утверждали (да что там, утверждают) уникальность Франции как источника Просвещения и цивилизации. Немецкий образованный бюргер исходил из того, что феномен немецкого образования (Bildung) и науки (Wissenschaft) единственный в своем роде и не может транслироваться без потерь в другие культуры. Или еще ближе, у соседей за Бугом: для польской интеллигенции (inteligencja), убежден тамошний хронист межвоенной эпохи, «не найдется аналога ни в общественном укладе других стран, ни даже в самих понятиях западных людей». Знакомо? Знакомо. Что касается «особого пути», это вообще одна из самых банальных конструкций коллективного самосознания, с заменой разве что одних «роковых дат» на другие. Меняем 1917‐й на 1933‐й и получаем Sonderweg, особый путь по-немецки, в котором одним из основных подсудимых также выступала местная интеллигенция «образованного бюргерства». А польский «сарматизм», «бастион христианства», «нация без государства», распинаемый темными силами агнец европейской истории? А американское «явное предначертание» (manifest destiny)? А… (ну и так далее). На самом деле мало какая другая история из российской жизни может лучше показать, что «правительство» в России – не «единственный европеец». Мало какая другая история настолько требует, чтобы ее писали как историю Европы. Термин, которым оперируют в отношении интеллигенции в России наряду с дворянством – «европеизированная элита», – описывает только часть этой истории, возникновение под европейским влиянием при посредничестве власти. Но это и история обратного влияния русской интеллигенции на Европу. Подтверждение которого справедливо видеть в обратном переводе с русского на европейские языки термина и феномена intelligentsia – и вот тут с Вересаевым можно согласиться. Сюда же выводила мысль Исайи Берлина, когда он говорил о России как о чем-то вроде повышающего трансформатора идей: западные доктрины, «соприкоснувшись с неистощимым русским воображением <…> преображенные, напоенные живительной силой, вернулись на Запад и оказали на него огромное влияние». История интеллигенции подтверждает наше место в Европе, пусть для этого и придется расширить, как это теперь называется, «ментальные карты». Потому что, нравится это кому-то или нет, но для Европы, всегда существовавшей за счет балансов культур и интересов, органична идея множественности, а не закрытое «сообщество ценностей», каким ее теперь пытаются представить из геополитических соображений. Российская специфика при общей культурной основе в эту идею множественности легко укладывается. Так что возьмем и скромно обозначим жанр данной книги как европейскую историю России. О времени: упомянув кратко другие ключевые этапы, я ограничусь в основном XVIII и «долгим XIX», «золотым веком» интеллигенции. В нем наиболее выигрышно складываются соотношения между растущим спросом на знание/образование и все еще эксклюзивным характером его приобретения, а равно между потребностью в новых индивидуальных и коллективных ориентирах и разочарованием от невозможности их найти. …И о

При этих ограничениях из «большой пятерки» (big five) социальной истории знания Питера Бёрка я буду вынужден исключить англосаксонский мир Великобритании и США, привлекая его материал лишь эпизодически. Несмотря на отдельные социальные феномены и понятия, близкие к нашему предмету, вроде clerisy, викторианских public moralists или академических «донов» (dons) Оксфорда и Кембриджа, интеллигенции в «континентальном» смысле здесь не наблюдается. Англосаксонская тема – академические эксперты, профессионалы (professionals), «белые воротнички». Для нашей темы этот мир представляет собой скорее периферию и исключение из правил, чем норму. Зато добавим к оставшимся Франции, Германии и России – Польшу. Или вернее, за отсутствием в этот период страны, польскую интеллигенцию. И потому, что ее положение между «грандами» представляет собой иную оптику. И потому, что для истории русской интеллигенции портрет ее сестры-соперницы особенно важен. ЛЮДИ ЗНАНИЯ

Eh bien, mon prince, начнем с начала – со слова, вернее, слов. Слова в истории давно перестали считаться простым «отражением реальности». В виде ключевых понятий или концептов они стали основным предметом исследования исторической семантики и организующим элементом социальной и культурной истории. Слова в нашем случае – пусть не золотая рыбка, но нить в лабиринтах «мира мысли». Именно она обозначает нерв истории интеллигенции, в сравнении с которым мнимые видимости социальных реалий, выраженные в неизбежно фрагментарных таблицах и графиках, кажутся эфемерными. Посему прочие истории (культурная, социальная и – особенно – история идей) будут примыкать на правах важного, но контекста. Конечно, совсем без того, о чем думала и во что верила интеллигенция, не обойтись, но акцент будет поставлен не на что, а на как. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно