|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Воспоминания | Автор книги - Юрий Мамлеев

Cтраница 54

– Если я это опубликую, тебе придётся меня содержать. Нагибин расхохотался и дал ему слово, что если его уволят, то он будет его содержать. Редактор колебался, но при такой рекомендации всё-таки в итоге сломался и опубликовал. Это были мои первые произведения, опубликованные в Советском Союзе. Особых последствий для редактора не последовало. Перестройка была в самом разгаре, и перестроечное начальство, по всей видимости, считало, что чем больше хаоса и всяких необычностей, тем лучше. Лишь бы сбить читателя с догматических установок соцреализма, что, мол, жизнь идёт по правилам, установленным советской идеологией. Всё это было очень смешно и в то же время немного грустно, потому что уже была очевидна огромная власть СМИ над умами людей. Где-то к 1989 году отношение советской интеллигенции к власти носило уже весьма и весьма критический характер. Оно было примерно таким же, как у нас в 60-е, только выражалось в более примитивной и в чём-то даже нелепой форме. Так или иначе, эта власть с её бесконечными запретами порядком надоела образованным людям. В 1989 году я на время остановился у Юрия Нагибина в его московской квартире (он сам жил с женой на даче). Мы с Машей потом часто посещали его. Наши отношения были основаны на признании таланта; он, часто читая мои рассказы, как рассказывала его жена, хохотал, и к этому хохоту присовокуплял: «Нет, я так бы не смог написать». Единственное, что меня удивляло, это то, что общество, которое его окружало и которое мы видели у него на его роскошной даче, это были люди не из литературных кругов. Это были учёные, военные, самые разные и очень интересные люди, но ни одного писателя или поэта. Я справился у Нагибина об этой странности. Он ответил уклончиво, но я заключил, что отношения между писателями в советское время были весьма непросты, в основном из-за карьерных реалий – кто-то добивался колоссального успеха и, соответственно, материального благополучия, кто-то не мог ничего такого добиться и так далее… Тем не менее, я помню, что он с большой теплотой отзывался о Евтушенко, потому что Евтушенко позвонил Нагибину, после того как прочёл его рассказ «О любви».

1. Юрий Мамлеев и Евгений Головин Москва, 1994 год

2. Юрий Мамлеев на писательской даче

3. На даче Джемаля в Валентиновке (слева направо): Игорь Дудинский, Людмила Котлярова, Нина Дудинская, Гюльнар Джемаль, Владимир Степанов, Татьяна Агеева, Гейдар Джемаль и Юрий Мамлеев

4. Юрий Мамлеев и Валентин Провоторов

5. Юрий Мамлеев и Аркадий Ровнер

6. Юрий Мамлеев и Мария Мамлеева

7. Елена Джемаль, Евгений Головин и Евгения Дебрянская

8. Юрий Мамлеев, Сергей Жигалкин, Гейдар Джемаль

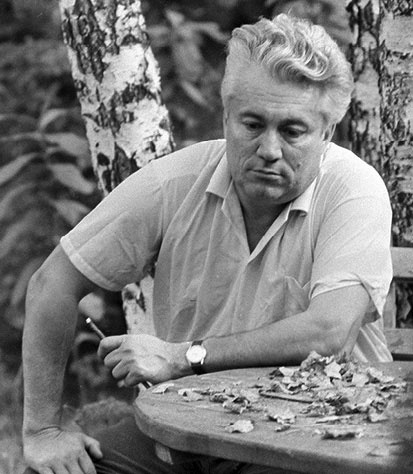

9. Юрий Нагибин

10. Юрий Мамлеев и переводчица «Судьбы Бытия» Амината Аленская на 80-летии писателя

11. Юрий Мамлеев

12. Борис Козлов, Юрий Мамлеев, Игорь Дудинский

13. Евгений Головин и Лариса Патницкая

14. Владимир Степанов Маша

В самом конце 1971 года, где-то уже в декабре, в месяц моего рождения и перед Новым годом и Рождеством, произошло событие, которое перевернуло мою жизнь и определило её на все последующие десятилетия. Это была встреча с женщиной, которая стала моей женой. Её имя Мария. Решающая встреча произошла хмурым зимним утром. Каким-то образом я оказался около её дома и, чувствуя в душе какую-то неопределённость и тоску, позвонил ей. Я знал её, но то были мимолётные встречи в разных компаниях, но, естественно, нашего круга. Она была приятельницей художницы Риммы Заневской. Я позвонил, и она пригласила меня к себе. Она жила тогда одна у метро «Красносельская». С этого и началось подлинное знакомство. Наши настроения совпали. Но внезапно я сразу почувствовал в душе нечто более глубокое. Потихоньку в душе начинался пожар, всеохватывающий жар, приближающейся, ещё не осознанной любви. Не помню уже, о чём мы говорили, но главное было в том, что стояло за этими словами… И вот таким тихим, зимним, как будто незаметным утром было ознаменовано начало нашей любви, которая длится и по сей день. Что меня поражало и восхищало в Маше, так это сочетание красоты, женственности с не просто высоким умом, но и тончайшей душой, нежной, широкой, многосторонней, впитавшей в себя и эстетическое отношение к жизни, и глубины Достоевского. Но главное было не в этом. При всём естественном различии многих наших черт, было нечто тайное, глубокое, может быть, необъяснимое, что соединяло наши души навсегда. И Маша, и я совершенно ясно осознавали это. И когда это тайное, глубинное вспыхивало, все недоразумения уходили прочь, а различия не играли роли. Души объединились в одно силой, которой нет названия. Наша любовь совпала с крещением Маши. Я тут сыграл некоторую роль, но, конечно, её душа была готова к этому, и за крещением последовало глубокое изучение православного вероучения. Всё это происходило на фоне приближающейся эмиграции из Советского Союза. Мы заключили брак, но венчание, то есть наше соединение пред Богом, состоялось уже в Америке в 1976 году, после того как я тоже принял крещение в нашу православную веру. Весь 1972 год в целом прошёл в отрешении от мира сего, в нашей любви и до некоторой степени в отказе от прежних общений.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно