|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Хрустальный ключ, или Жили-были мы | Автор книги - Александр Адабашьян , Анна Чернакова

Cтраница 25

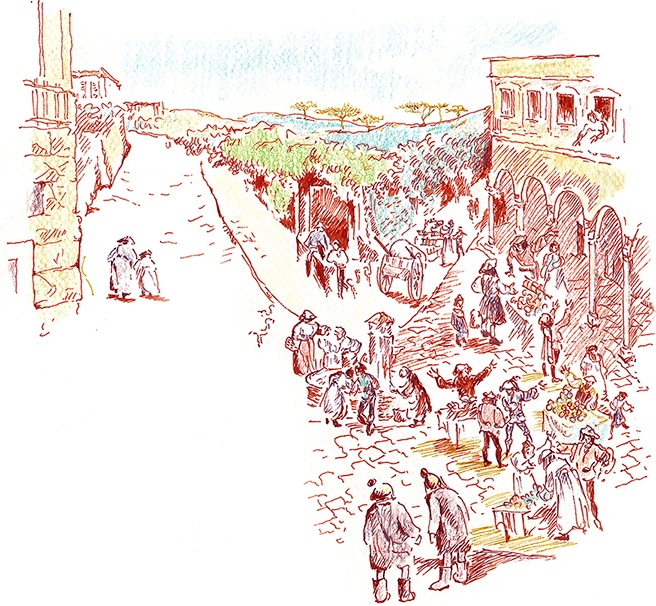

Черноволосые весёлые люди – мужчины в коротких штанишках с буфами и пёстрых колготках, девушки в лёгких ярких юбках, все шумные и радостные, с мандолинами, финиками и апельсинами – заполонили площадь. Громко кричали продавцы на рынке. Бродили среди толпы фламинго и павлины, летали попугаи, крича что-то по-итальянски и таская у торговцев виноград. Вид мальчиков, в обтрёпанных после всех приключений беличьих полушубках и островерхих колпачках, в этой пёстрой экзотической толпе вызывал удивление. Их трепали по щекам, угощали фруктами, что-то говорили. Длинноволосый парень в берете пристроился зарисовывать их серебряным карандашом [47]. Солнце было на том же месте, что и тогда, когда уезжали они от деда Данилы, словно не случилось ни встречи с Митькой, ни всех приключений на Яузе. Известно, что время, которое человек, даже маленький, тратит на добрые дела для других, безо всякой для себя выгоды, не утекает – чем больше таких дел, тем дольше человек живёт. Но мальчики этого ещё не знали. – Солнце, надо же, не сдвинулось! – радовался Стёпка, хлюпая сочным персиком, утирая сок с подбородка и косясь на Тёму. Ему очень хотелось вернуть прежние отношения. – Ты расстраивался, а видишь, всё складывается. И Фёдора Андреевича отыщем, и с ключом, авось, успеем! – Удивительно, как некоторые люди полагаются «на авось»! – Тёма аккуратно отправлял в рот виноградины. – «Всё складывается»! Когда его найдём и когда он ключ сделает, вот тогда и решим, что у нас «складывается», а что нет. Тёма проговорил всё это равнодушно, на Стёпку не смотрел. По правде говоря, он тоже был доволен: приключение на Яузе закончилось удачно, время не потеряли, – но в педагогических целях показывать свою радость товарищу он не спешил. Пусть подольше чувствует себя виноватым. – А это что за редька за такая волосатая? – раздался позади низкий бас. Мальчики обернулись. Здоровенный бородатый человек в атласной рубахе, полотняных портах, лаптях и онучах стоял у прилавка с огромными коричневыми и действительно волосатыми плодами. Бородач взял один, повертел в руке, разглядывая. Толстенький маленький торговец что-то горячо залопотал, попытался забрать плод. Но бородач, уверенно объявив: – Орех! – широко разинул рот, засунул туда плод наполовину и с треском его надкусил. Брызнул сок, белый, как молоко, бородач похрустел, пытаясь прожевать продукт, плюнул, остаток швырнул на землю, утёр бороду. Кинул остолбеневшему торговцу серебряную монету и, раздвигая толпу, деловито зашагал через площадь. Мальчики побежали за ним. – Простите, вы не Фёдор ли Андреевич? – догнав, обратился к нему Тёма. Бородач не отвечал, все ещё отплевываясь, снимая с губ и с бороды шерсть от неизвестного ему заморского ореха. – Это вы, Фёдор Андреевич, кокос раскусили, – восхитился Стёпка. – Ловко! Его и молотком-то с первого раза не расколотишь. Ну и зубы у вас! – Это разве что! – Бородач был польщён. – Я, бывалоча, на спор талер наскрозь зубом продыривал. Он оглядел мальчиков – в ободранных обгоревших полушубках, чумазых, в гари и муке, – и всплеснул руками. – Что ж вас-то, дитятей неразумных, в чужбину эту закинуло? И что вас так помыкало? Не то в полону были? Али от родни отбились? – В полону не были и от родни не отбивались, но по многие трудности и испытания помыкались, служа делу государеву, – Тёма в доказательство указал на Стёпкину грудь, где висела серебряная медаль. Говорил он нараспев, словесные изыскания графа и время, проведённое с Митькой, не прошли даром. – Донесь же поручение имеем неотложное до вас, Фёдор Андреевич.

Бородач пояснил, что его зовут Ерофеем, и есть он при посольстве русском толмач [48] и мастеровой. К Фёдору же Андреевичу, послу московскому и царя-батюшки Ивана Третьего Великого при италийском дворе, он мальчиков проводит, вот только инструмент свой заберёт у приятеля. Ерофей остановился на углу площади, где невысокий молодой итальянец, стоя на стремянке, молотком и долотом высекал из мрамора огромную статую. Уже готова была кудрявая голова, левая рука, державшая у плеча пращу. Остальное пока пребывало сокрытым в каменном монолите. Ерофей свистнул и прокричал: – Микель! Мио мартелло [49]! Скульптор оглянулся, заулыбался, слез со стремянки. Протянул Ерофею увесистую кувалду, что-то быстро говоря по-итальянски, – можно было разобрать только многократно повторенное «grazia» [50]. – Не обессудь, зау́тра принесу, – кивнул итальянцу Ерофей. Повернувшись к ребятам, пояснил: – В местных весу не достаёт, а мне ныне самому для работы потребно.

Итальянец, улыбаясь, наклонился к мальчикам: – Cari bambini russi! Molto cari! [51] Обхватил растопыренными пятернями голову Тёмы, повертел, разглядывая, затем то же самое проделал и со Стёпкой, улыбнулся, ущипнул мальчиков за щёки, взял с земли изящный молоток с резной ручкой, видимо, местного происхождения, и снова полез на стремянку. Стёпка, забыв обо всём, раскрыв рот, смотрел на итальянца и статую. Наклонившись к Тёме, прошептал: – Это же «Давид!» А он – Микеланджело! [52] Кудрявая голова и рука с пращой тоже казались Тёме знакомыми, но кто тут был Давид, а кто Микеланджело, он не знал. Однако виду не подал. – Что ж, учись, как создаются шедевры, – небрежно сказал он Стёпке. – Это тебе не стрелки на часах переводить.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно